東京大学大学院 農学生命科学研究科 研究成果

バイオ燃料として期待される炭化水素の微細藻類細胞内での可視化に成功

- 発表者

- Taylor L. Weiss (テキサスA & M 大学 生化学/生物物理学科・博士課程)

Hye J. Chun (テキサスA & M 大学 化学科・博士課程)

岡田 茂 (東京大学大学院農学生命科学研究科水圏生物科学専攻・准教授)

Stanislav Vitha(テキサスA & M 大学 Microscopy & Imagingセンター・博士研究員)

Andreas Holzenburg (テキサスA & M 大学 生化学/生物物理学科・教授)

Jaan Laane(テキサスA & M 大学 化学科・教授)

Timothy P. Devarenne (テキサスA & M 大学 生化学/生物物理学科 助教授)

発表概要

微細緑藻 Botryococcus braunii が生産するトリテルペン類のラマンスペクトルを詳細に解析し、それらの内、特徴的なラマン散乱を共焦点ラマン顕微鏡で検出することにより、本藻種の群体内に存在する油滴がトリテルペンである直接的な証拠を示すことができた。

発表内容

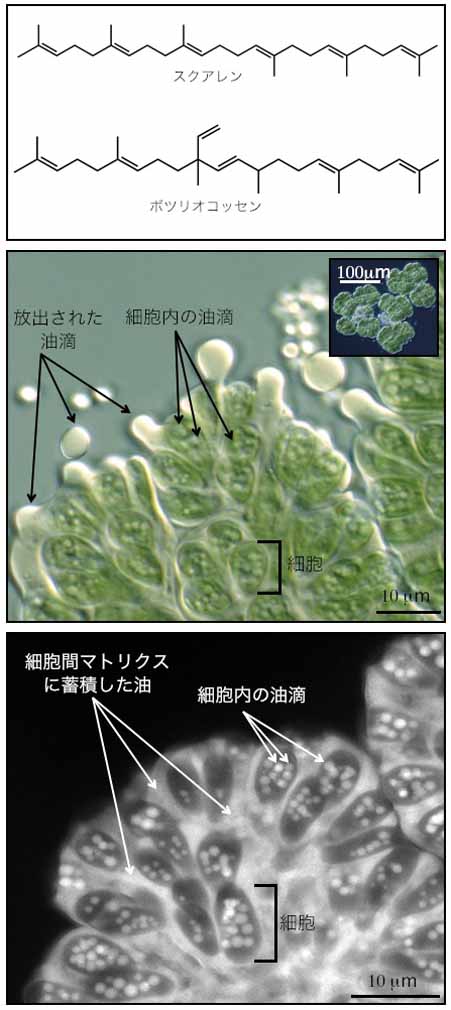

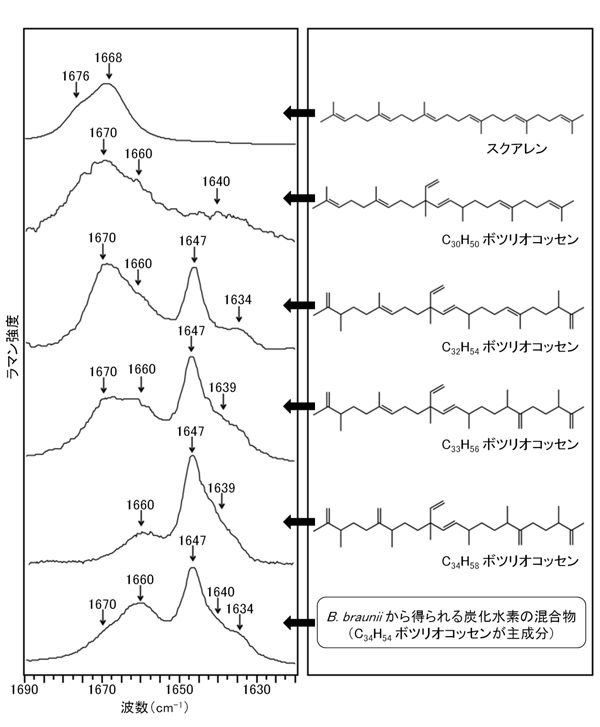

B. brauniiは単細胞性の微細緑藻であり、個々の細胞を細胞間マトリクスによりつなぎ止めて群体を形成する(図1、中段)。本藻種は光合成により固定した炭素を、乾燥重量の数十パーセントにも及ぶ大量の液状炭化水素として蓄積するため、燃やしても新たな二酸化炭素を発生しない、再生産可能な代替燃料としての利用が期待されている。本藻種は生産する炭化水素のタイプによりA、BおよびLの3品種に分類される。B品種はボツリオコッセン類(図1、上段)を主成分とするトリテルペン(注1)系炭化水素を生産する。このトリテルペン系炭化水素は、細胞内で炭素数30の前駆体が生成された後、メチル基が4つ程度まで導入され、最終的には細胞外に排出され、細胞間マトリクス部に蓄積される(図1、下段)。そのため顕微鏡下で観察する際、カバーグラスで群体を圧迫すると、炭化水素と思われる油状物質がしみ出してくるのが見られる(図1、中段)。一度細胞外に出された炭化水素が細胞内に再び取り込まれ、例えば栄養源として利用されるといった現象は確認されておらず、本藻種が何のためにこれほど大量の炭化水素を生産し、体外に蓄積しているのかは未だ謎である。また、このトリテルペン類が細胞内のどこで生産され、どの様にして細胞外へと移行するかに関する情報も未だに非常に乏しい。本研究ではまず、様々なボツリオコッセン類のラマンスペクトル(注2)を詳細に解析した(図2)。

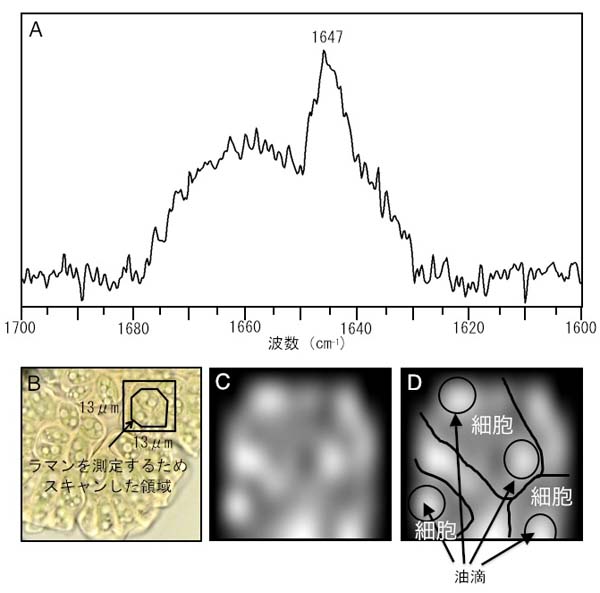

次にメチル基が導入されたボツリオコッセン類のラマンスペクトルに特異的な1647cm-1におけるシグナルに着目し、これを共焦点ラマン顕微鏡により検出することで、本藻の細胞および群体内におけるトリテルペンの局在を可視化することに成功した(図3D)。この研究成果により、本藻種の細胞内における炭化水素生産の場に関する手がかりが得られ、炭化水素生合成およびその移行メカニズム解明の一助となることが期待される。

|

|

| 図2 | 図3 A: B. braunii の群体中におけるラマンスペルトル(B内に示された範囲で測定)。 C: B. braunii の群体中において1647cm-1のラマン散乱が検出される部位(白く見える部分)。 D: Cにおける細胞や油滴の位置を図示したもの。 |

発表雑誌

Weiss, T.L., Chun, H.J., Okada, S., Vitha, S., Holzenburg, A., Laane, J., and Devarenne, T.P.

Raman spectroscopy analysis of botryococcene hydrocarbons from the green microlaga Botryococcus braunii

問い合わせ先

水圏生物科学専攻 水圏天然物化学研究室

岡田 茂 准教授

Tel: 03-5841-5298

Fax: 03-5841-8166

E-mail: aokada@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

用語解説

テルペンはテルペノイド、イソプレノイドとも呼ばれ、炭素数5のイソプレンを構成単位とする一群の天然有機化合物の総称。このうちトリテルペンは6個のイソプレン単位、すなわち炭素数30の基本骨格を持つものを指す。

注2 ラマンスペルトル:物質にある振動数の光を照射した時、その照射光と同じ振動数の散乱光以外に別の振動数を持つ光が散乱する。これをラマン散乱光と呼ぶ。ラマン散乱光の振動数と照射光の振動数の差がラマンシフト(単位は波数、 cm-1)であり、物質の構造に特有な値を示す。横軸にラマンシフト、縦軸にラマン散乱強度を連続的に記録することで得られるものがラマンスペクトルで、分子の構造や状態を非破壊的に知る手がかりとなる。