東京大学大学院 農学生命科学研究科 研究成果

消化器疾患において5-HT4R刺激がα7nAChR受容体を介した抗炎症作を持つことを発見

- 発表者

- 土田 泰昭 (東京大学大学院 医学系研究科 博士課程4年)

畑尾 史彦 (東京大学 医学部附属病院 胃食道外科 講師)

藤澤 正彦 (日本獣医生命科学大学 獣医学部 講師)

村田 幸久 (東京大学大学院 農学生命科学研究科 助教)

上西 紀夫 (公立昭和病院 院長)

瀬戸 泰之 (東京大学 医学部附属病院 胃食道外科 教授)

堀 正敏 (東京大学大学院 農学生命科学研究科 准教授)

尾崎 博 (東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授)

発表概要

セロトニン4受容体 (5-HT4R) 作動薬は消化管運動機能亢進薬として広く臨床で使われている。我々は、腹腔開腹手術後に発症する術後腸麻痺モデルを用いて、5-HT4R作動薬が消化管壁内神経からのアセチルコリン(ACh)産生を促し消化管運動を亢進させるだけでなく、マクロファージ上のα7nAChR (注1)を活性化して強力な抗炎症作用を発揮する薬剤であることを世界に先駆けて明らかにした。今後、術後腸麻痺をはじめとする様々な炎症性の消化器疾患への応用が期待される。

発表内容

消化器外科領域では、術後腸麻痺は患者の入院期間を延長させQOLの低下や経済的負担をかけるだけでなく、バクテリアルトランスロケーション(注2)による細菌感染などを引き起こすことから問題視されている。術後腸麻痺の予防ならびに治療薬の一つとして消化管運動機能亢進薬が候補としてあげられるものの、十分な知見は得られていない。

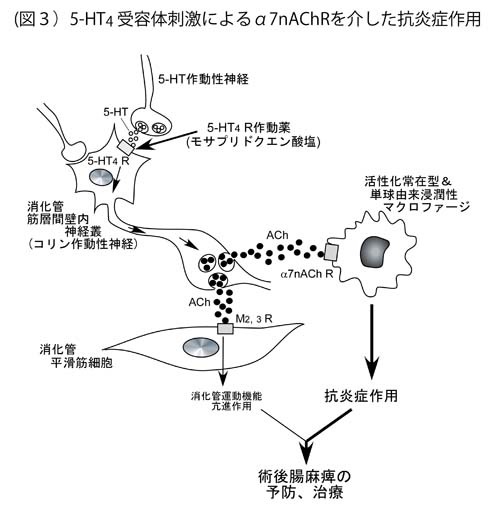

胃や腸の消化管筋層には緻密なネットワーク構造を持つ壁内神経叢が分布しており、その中にセロトニン(5-HT)を伝達物質とする興奮性の介在性神経が分布する。ここから放出された5-HTはコリン作動性神経に分布する5-HT4Rに作用し、神経終末からAChを放出させ消化管運動を亢進させる。モサプリドクエン酸塩は選択的5-HT4R作動薬であり、ヒトや動物の医療現場で消化管運動機能亢進薬として広く用いられている(図3)。

本研究では術後腸麻痺モデル動物を用いて、5-HT4R刺激の術後腸麻痺に対する改善効果の有無とその作用機序について解明することにした。

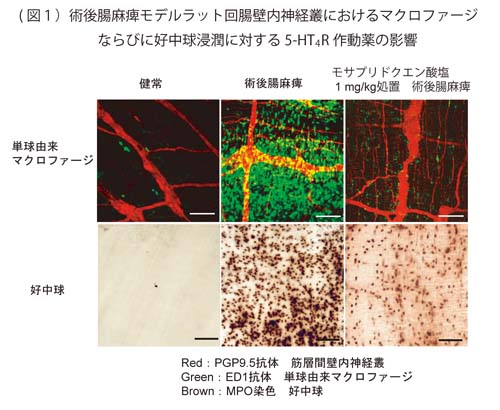

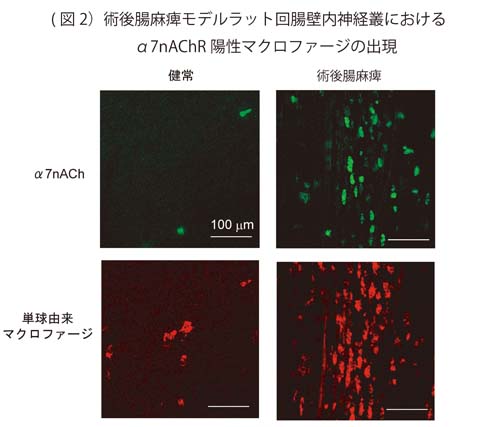

(研究成果)ラットを麻酔下で開腹し、小腸を滅菌生理食塩水で浸した綿棒で数往復擦り、再び閉腹することで術後腸麻痺モデルを作成した。術後24時間において消化管運動は停滞し、消化管筋層部には多数のマクロファージと好中球の浸潤が認められ、顕著な炎症応答が認められた。5-HT4R刺激はこの消化管運動停滞を回復させたが、同時に炎症応答をも緩和させることが明らかになった(図1)。この5-HT4R刺激による抗炎症効果と消化管運動回復効果は、自律神経節遮断剤によって消失することから、神経性の要因が示唆された。さらに詳細に解析したところ、消化管炎症に伴ってα7nAChRを発現するマクロファージサブセットが多数出現すること(図2)、そして5-HT4R刺激による抗炎症効果と消化管運動機能回復効果は、特異的α7nAChR阻害剤で消失することを確認した。

以上の成績から、5-HT4R刺激は消化管壁内神経からのアセチルコリン(ACh)産生を促し消化管運動を亢進させるだけでなく、炎症時には放出されたAChがマクロファージ上のα7nAChRをも活性化して強力な抗炎症作用を発揮するという、これまで知られていない新しい薬理作用を持つことを明らかにした(図3)。

|

|

| 術後腸麻痺モデルラットの回腸壁内神経叢部位では多数のマクロファージと好中球の浸潤が認められ、5-HT4R作動薬であるモサプリドクエン酸塩はこれを顕著に抑制した。 | 術後腸麻痺処置後24時間において、α7nAChRに親和性の高いαブンガロトキシン(FITC標識)陽性細胞が多数出現し、この細胞のほとんどは単球由来マクロファージと常在型マクロファージのいずれかであった。 |

|

発表雑誌

論文名: Neuronal stimulation with 5-hydroxytryptamine 4 receptor induces anti-inflammatory actions via α7nACh receptor on muscularis macrophages associated with postoperative ileus.

著者:Tsuchida Y, Hatao F, Fujisawa M, Murata T, Kaminishi M, Seto Y, Hori M* and Ozaki H:

(*; corresponding author)

問い合わせ先

用語解説

AChやニコチンをリガンドとする受容体。中枢神経系に分布し様々な神経機能に関与する。近年、マクロファージをはじめとする複数の免疫担当細胞にも発現し、迷走神経刺激による抗炎症作用を担うことが明らかになり注目されている。

バクテリアルトランスロケーション:腸管運動障害による腸管細菌の異常増殖により、本来消化管の中にとどまる腸内細菌が腸管粘膜上皮のバリアを超えて血流やリンパ流を介して体内に移行し感染を引き起こす状態。