東京大学 農学生命科学研究科 研究成果

解糖系の中間体が甲殻類の石灰化組織の非晶質炭酸カルシウム形成を誘導する

- 発表者

- 佐藤 愛 (キリンホールディングス、大学院農学生命科学研究科応用生命化学専攻・修士課程2年;当時)

長坂 征治 (東洋大学生命科学部准教授、大学院農学生命科学研究科応用生命化学専攻・特任研究員;当時)

降旗 一夫 (大学院農学生命科学研究科・助教)

永田 晋治 (大学院農学生命科学研究科応用生命化学専攻・助教)

荒井 公 (三菱マテリアル、大学院理学系研究科地球惑星科学専攻・修士課程2年;当時)

猿渡 和子 (無機材料研究機構、大学院理学系研究科地球惑星科学専攻・特任研究員;当時)

小暮 敏博 (大学院理学系研究科地球惑星科学専攻・准教授)

作田 庄平 (大学院農学生命科学研究科応用生命化学専攻・准教授)

長澤 寛道 (大学院農学生命科学研究科応用生命化学専攻・教授)

発表概要

これまで非晶質炭酸カルシウムを誘導する因子として、リンを含有する化合物が考えられてきたが、誰もその化合物の同定を試みてこなかった。われわれは、甲殻類の石灰化組織である胃石と外骨格中に含まれるリン含有化合物を探索した結果、解糖系の中間体であるホスホエノールピルビン酸と3-ホスホグリセリン酸と同定し、それらが試験管内で非晶質炭酸カルシウムを誘導することを明らかにした。

発表内容

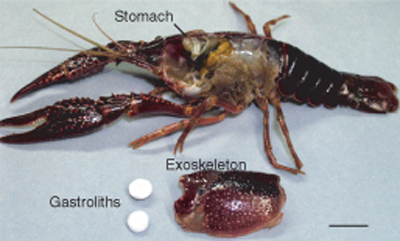

甲殻類は昆虫と同様に脱皮をしながら成長する。しかし、昆虫とは異なり、炭酸カルシウムを多く含む外骨格を脱ぎ捨てるために、それを少し軟らかくする必要がある。そのため脱皮に近くなる(脱皮前期)と、外骨格中の炭酸カルシウムを部分的に溶かし、それを体の中に一時貯蔵する。アメリカザリガニの場合は、胃の中に1対の大きな炭酸カルシウムの石(胃石、注1)を作る(図1)。この胃石は脱皮したあと(脱皮後期)、溶かされ、新しい外骨格の石灰化に再利用される。したがって、胃石は脱皮に際しての炭酸カルシウムの一時貯蔵の役割を果たしている。

外骨格および胃石の炭酸カルシウムは結晶ではなく、非晶質である。非晶質炭酸カルシウム(注2)は結晶に比べて溶け易いという性質を有する。脱皮に際して体内でダイナミックに炭酸カルシウムを移動させるためには、非晶質炭酸カルシウムのこの性質を利用することは理に叶っている。一般に、非晶質の状態は不安定ですぐに結晶化するが、甲殻類の外骨格や胃石は非晶質の状態が保たれている。以前から、この2つの石灰化組織にはリン(P)が比較的多く含まれることが報告されており、リン含有化合物の存在と非晶質状態の安定化に何らかの関係があるのではないかと考えられていた。しかし、そのリン含有化合物は同定されていなかった。

われわれは、アメリカザリガニの外骨格および胃石の酢酸可溶性画分中に2つの主要なリン含有化合物が存在することを確認し、これらを種々のスペクトル解析の結果を基に、ホスホエノールピルビン酸(phosphoenolpyruvate)と3-ホスホグリセリン酸(3-phosphoglycerate)と同定した。これら2つの化合物を試験管内で過飽和の炭酸カルシウム溶液に加えると、1 mM以下で非晶質炭酸カルシウムを誘導することがわかった。このことから、胃石および外骨格の非晶質炭酸カルシウムを安定に保つ主な因子はこれらの2つの化合物であると結論した。また、これら2つの化合物は、モクズガニやクルマエビの外骨格中にも見出されたことから、甲殻類全般に利用されていると推定された。

これら2つのリン含有化合物はいずれも解糖系の中間体である。胃石を形成する胃の上皮組織(胃石板という)を用いて脱皮の前にリン含有化合物の生産と分泌が著しく上昇することがわかった。また、胃石板組織を体外培養したところ、脱皮前期の胃石板は脱皮の中間の時期(脱皮間期)の胃石板に比べて約10倍量のホスホエノールピルビン酸を分泌した。さらに、解糖系の酵素のうちエノラーゼ(enolase)とグリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ(glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase)および糖新生の酵素であるホスホエノールピルビン酸カルボキシキナーゼ(phosphoenolpyruvate carboxykinase)の遺伝子発現が脱皮前期に著しく上昇していることがわかった。以上のことから、脱皮前期に胃石板細胞においてリン含有化合物を高生産するように代謝系が変化していることが明らかになった。

これまで、生物が無機鉱物を作る作用であるバイオミネラリゼーションがタンパク質や多糖などの高分子化合物によって制御されていると考えられてきたが、本研究は低分子化合物がバイオミネラリゼーションの制御に関わっていることを明らかにした最初の例である。

以上の結果を基に、胃石形成の機構を模式化した(図2)。すなわち、胃石板細胞で合成されたキチン繊維に基質タンパク質が結合して、石灰化の足場を作り、同じく胃石板細胞から放出されたカルシウムイオンと重炭酸イオンが過飽和状態になり、足場の上で石灰化する。その際に、同じく胃石板細胞から分泌されたリン含有化合物によって非晶質の状態に保たれ、胃石が成長する。

|

|

| 図1.アメリカザリガニの胃石と外骨格 Gastrolith: 胃石、Exoskeleton: 外骨格、Stomach:胃 スケールバー:1 cm |

図2.胃石形成のメカニズム PEP: ホスホエノールピルビン酸、3PG: 3-ホスホグリセリン酸 ACC: 非晶質炭酸カルシウム |

発表雑誌

「Nature Chemical Biology」, 20 February 2011 | doi:10.1038/nchembio.532(オンライン版)

論文タイトル: Glycolytic intermediates induce amorphous calcium carbonate formation in crustaceans

著者: Ai Sato, Seiji Nagasaka, Kazuo Furihata, Shinji Nagata, Isao Arai, Kazuko Saruwatari, Toshihiro Kogure, Shohei Sakuda & Hiromichi Nagasawa

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科

応用生命化学専攻 生物有機化学研究室

長澤 寛道 教授

Tel: 03-5841-5132

Fax: 03-5841-8022

E-mail: anagahi@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

用語解説

(注1) 胃石:

一部の甲殻類において、脱皮の前になると、外骨格に含まれる炭酸カルシウムの一部が溶かされ、胃に運ばれて胃の前面に1対の大きな石(胃石と呼ばれる)を形成する。脱皮した後には胃石は溶かされて外骨格に運ばれ、新しい外骨格を形成するのに再利用される。したがって、胃石は脱皮時における炭酸カルシウムの一時貯蔵の役割を有する。

(注2) 非晶質炭酸カルシウム:

炭酸カルシウムには3つの結晶多形が存在し、熱力学的に安定な順に、カルサイト、アラゴナイト、ファーテライトと呼ばれる。さらに結晶にならない非晶質が存在する。通常の条件下では、炭酸カルシウム過飽和溶液からはカルサイト結晶が析出するが、甲殻類の石灰化組織においては最も不安定な非晶質である。非晶質炭酸カルシウムは結晶に比べて溶け易いという性質を有する。