東京大学 農学生命科学研究科 研究成果

カロリー制限による健康効果にタンパク質プロヒビチンが関与する可能性を発見

- 発表者

- 高橋 祥子 (東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命化学専攻 修士課程一年)

桝田 洵子 (東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命化学専攻 修士課程二年;当時)

島上 洋 (東京大学農学部 生命化学・工学専修 四年;当時)

太田 豊 (アサヒビール株式会社健康おいしさ研究所)

神田 智正 (アサヒビール株式会社健康おいしさ研究所)

斉藤 憲司 (東京大学総括プロジェクト機構「食と生命」 特任研究員)

加藤 久典 (東京大学総括プロジェクト機構「食と生命」 特任教授)

発表概要

カロリー制限により寿命延伸効果やさまざま健康増進効果が知られていますが、そのメカニズムが、寿命に関わるタンパク質であるプロヒビチンを介したものである可能性をプロテオーム解析(注1)から見出しました。

発表内容

【研究の背景と経緯】

カロリー制限は、研究されている全ての生物において、寿命の延伸あるいは老化速度の減少や、糖尿病、がん、血管疾患といった加齢に伴う病気の減少をもたらすことが知られています。これらの有用な効果は、カロリー制限により引き起こされる代謝系の変化や、インスリン感受性の増加などが原因であると考えられていますが、カロリー制限についての研究は数多く行われているものの、その詳細なメカニズムは未だ解明されていません。穏やかな制限条件下によって変化するタンパク質を網羅的に検索することで、カロリー制限により引き起こされる生理応答のうち特に重要な変化を捉えることができる可能性があると考え、本研究では、1ヶ月間の10%、30%摂食量制限という比較的穏やかなカロリー制限がラットの肝臓でどんなタンパク質の変化を引き起こすかを調べました。

【研究の内容】

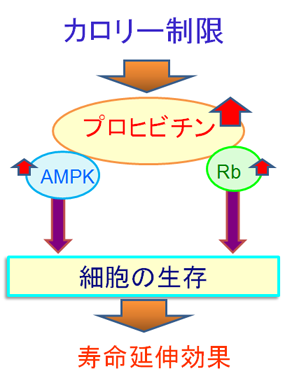

成長期のラットを自由摂食(コントロール群)、摂取量を10%あるいは30%減らすカロリー制限の食餌で1ヶ月飼育し、肝臓から抽出したタンパク質について、二次元電気泳動(注2)とMALDI-TOF質量分析計(注3)を組み合わせた手法でディファレンシャルプロテオーム解析を行いました(図1)。二次元電気泳動で変化が確認できたタンパク質存在量変動の解析から、カロリー制限が主にATP合成や酸化ストレス応答の強化に関わることが示唆されました。これらの変動したタンパク質のうち、最も注目すべきは30%カロリー制限において存在量の増加が見られたプロヒビチンでした。プロヒビチンは脂質代謝やエネルギーレベルを調節することで寿命に関わるタンパク質であると報告されています。ラット肝臓での発現量をウエスタン法という別の手法でも調べたところ、30%カロリー制限においてだけでなく10%カロリー制限においてもその存在量が増加していることが確認されました。また、プロヒビチンとともに寿命延伸方向へと働くAMPK (AMP-activated protein kinase)の遺伝子発現がカロリー制限により亢進していることも明らかにしました。わずかな摂取エネルギー量の変化によって存在量が増加したことから、プロヒビチンがカロリー制限効果の初期段階から応答することを示唆し、カロリー制限による寿命の延伸作用にはプロヒビチンを介する経路が関わっているという新しい可能性が見出だされました(図2)。また、プロヒビチンの亢進が10%カロリー制限でも確認されたことから、少しのカロリー制限でも健康増進効果が発揮されることが示唆されました。

【今後の展開】

近年、メタボリックシンドロームなどの生活習慣病が蔓延していることから、日常生活でのカロリーコントロールが重要視されていますが、本研究により明らかとされたカロリー制限とプロヒビチンの関わりからさらに研究が進められることで、カロリー制限による健康増進効果の科学的根拠が明らかになると期待されます。また、プロヒビチンを標的とする食品成分や医薬を検索することで、新たな健康増進因子の開発にもつながると考えられます。

|

|

| 図1: 二次元電気泳動により得られたプロテオームマップ | 図2: 本成果から予想されるカロリー制限の効果の機構 |

発表雑誌

雑誌名: 「Biochemical Biophysical Research Communications」issue February 18, 2011(オンライン版)

論文タイトル: Mild caloric restriction up-regulates the expression of prohibitin: A proteome study.

著者: Shoko Takahashi, Junko Masuda, Hiroshi Shimagami, Yutaka Ohta, Tomomasa Kanda, Kenji Saito, Hisanori Kato

問い合わせ先

東京大学総括プロジェクト機構「食と生命」

特任教授 加藤 久典

Tel: 03-5841-1607

Fax: 03-5841-1607

E-mail: akatoq@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

用語解説

(注1) プロテオーム解析:

ある生物または細胞がある瞬間に発現している全てのタンパク質のセットを大規模に解析する網羅的研究のこと(図1)。

(注2) 二次元電気泳動:

二段階の電気泳動により、等電点と分子量の違いによって生体中の複雑なタンパク質混合物を分離する手法。

(注3) MALDI-TOF質量分析計:

生体高分子の質量から物質の同定や構造解析をするための装置