発表概要

日本国内において明治時代から真珠養殖に用いられているアコヤガイのゲノムを、世界で初めて解読しました。研究成果は、2012年2月8日発行の科学雑誌DNA Research (Oxford University Press発行)のオンライン版に掲載されます。

発表内容

我々は、真珠養殖に利用されているアコヤガイのゲノム(注1)の解読に成功しました。アコヤガイゲノムDNAは、約11億塩基対(ヒトの約1/3)からなります。本研究では、沖縄科学技術大学院大学に導入されている超高速シーケンサー(注2)によりDNAデータを取得し、スーパーコンピューターを利用することで、アコヤガイゲノムの膨大なDNAデータの解析を行いました。解析の結果、アコヤガイゲノムには少なくとも23,257個の遺伝子が存在することがわかりました。この遺伝子の中にはこれまでに分かっている真珠形成遺伝子のほとんどが含まれていますので、得られたゲノム情報は、これから真珠のできる仕組みを解明する上で役立ちます。

また、アコヤガイゲノムにはトランスポゾンやマイクロサテライトという特徴的な繰り返し配列が約10%存在していることが分かりました。これらの配列は「DNAマーカー」として利用することができますので、養殖貝の品質管理・親子判別・品種改良など、水産業の現場で大変有用な情報となります。

さらに、ゲノムにはアコヤガイの全ての生物学的情報が含まれていますので、真珠の研究にとどまらず、アコヤガイの発生・生態・生理などあらゆる研究分野で利用することができます。

本研究は、軟体動物のゲノム解読としても世界初の学術論文です。軟体動物とは、カキ・アワビ・イカ・カタツムリなどを含む、海・河川・陸地など様々な環境に生息するきわめて多様な動物グループです。軟体動物には水産資源としても重要な生き物が数多く含まれているにも関わらず、これまではゲノム情報が無かったということもあり、他の動物グループに比べて研究が進んでいませんでした。今回のアコヤガイゲノム解読により、軟体動物の研究が飛躍的に進展することが期待されます。

発表雑誌

- 雑誌名

- 「DNA Research」 (電子版) (2012年2月6日)

- 論文タイトル

- 「Draft Genome of the Pearl Oyster Pinctada fucata: A Platform for Understanding Bivalve Biology」

- 著者

- Takeshi Takeuchi1, Takeshi Kawashima1, Ryo Koyanagi1, Fuki Gyoja1, Makiko Tanaka1, Tetsuro Ikuta1, Eiichi Shoguchi1, Mayuki Fujiwara1, Chuya Shinzato1, Kanako Hisata1, Manabu Fujie1, Takeshi Usami1, Kiyohito Nagai2, Kaoru Maeyama3, Kikuhiko Okamoto3, Hideo Aoki4, Takashi Ishikawa5, Tetsuji Masaoka6, Atushi Fujiwara7, Kazuyoshi Endo8, Hirotoshi Endo9, Hiromichi Nagasawa9, Shigeharu Kinoshita9, Shuichi Asakawa9, Shugo Watabe9 and Nori Satoh1

- 1 沖縄科学技術大学院大学

2 株式会社ミキモト 真珠研究所

3 御木本製薬株式会社

4 三重県水産研究所

5 三重大学 生命資源学研究科

6 水産総合研究センター 増養殖研究所

7 水産総合研究センター 中央水産研究所

8 東京大学大学院理学系研究科

9 東京大学大学院農学生命科学研究科

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 水圏生物科学専攻 水産化学研究室

教授 渡部 終五 (わたべ しゅうご)

Tel: 03-5841-7520

Fax: 03-5841-8166

E-mail: awatabe@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

沖縄科学技術大学院大学 マリンゲノミックスユニット

教授 佐藤 矩行 (さとう のりゆき)

Tel: 098-966-8634, 080-2732-7910

Fax: 098-966-2890

E-mail: norisky@oist.jp

研究員 竹内 猛 (たけうち たけし)

Tel: 098-966-8653

Fax: 098-966-2890

E-mail: t.takeuchi@oist.jp

用語解説

- (注1) ゲノム

- その生物のもつ、すべての遺伝情報のことを指します。ゲノムにはその生物の生命活動に必要なすべての遺伝子情報が含まれていることから、「命の設計図」ともいわれます。

- (注2) 超高速シーケンサー

- DNAの配列情報を短時間に大量に取得するシステム。従来型のシステムに比べ、数十万~数百万倍のデータを一度に得ることができます。

補足資料

【アコヤガイゲノム解読の意義】

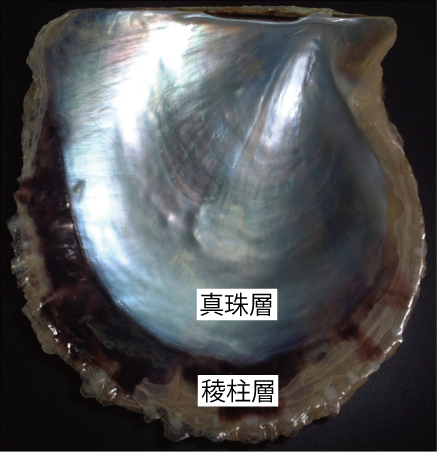

アコヤガイの貝殻は、外套膜(図1A, B)という組織から分泌されるタンパク質等の有機分の働きによって形成されます。貝殻の内面には、真珠層という文字通り真珠の光沢を生み出す層があります(図2)。外套膜が傷つくなどすると、表面の細胞が体の内部に落ち込むことがあります(図1C)。この細胞が増殖して袋状になり、袋の内部にタンパク質などを分泌すると、貝殻とおなじ成分の球状の物質が形成されます(図1D)。これが真珠です。

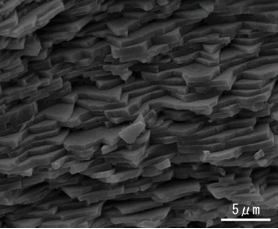

真珠層は、炭酸カルシウムの層(厚さ約0.4マイクロメートル)と、タンパク質を主成分とする有機質の薄層(約0.02マイクロメートル)が規則正しく交互に積み重なっています(図3)。どのようにしてこのような精密な構造が作られるのか、まだわかっていません。また、真珠層は純粋な炭酸カルシウム結晶に比べて、約1000倍の強度があります。真珠構造は、物質・材料科学の分野からも注目されています。さらに、アコヤガイ貝殻の内側を見ると、2種類の層(真珠層と稜柱層)があることがわかります(図2)。これらの層は、アコヤガイが分泌するタンパク質の働きによって作り分けられていると考えられていますが、その詳細な仕組みについては解明されていません。

今回のゲノム解読によって明らかにされた遺伝子には、アコヤガイが作ることのできるタンパク質の情報が記されています。前述のように、真珠や貝殻の形成には、タンパク質が重要な役割を担っています。言い換えれば、ゲノムを解読したことにより、真珠・貝殻形成メカニズムにかかわる全ての遺伝子情報が得られたことになります。この情報をもとに今後、実験・解析が進めば、真珠や貝殻のできる仕組みが解明されると期待されます。

2. アコヤガイの品質管理の基盤としてアコヤガイゲノムには、トランスポゾンやマイクロサテライトという、特徴的な繰り返し配列が約10%存在していることが分かりました。これらの配列は、「DNAマーカー」として利用することができますので、養殖貝の品質管理・親子判別・品種改良など、水産業の現場で大変有用な情報となります。

3. アコヤガイを守るための基盤としてゲノム情報は、真珠だけでなく、アコヤガイの生態・生理を研究する上でも有用です。例えば、海洋の環境変動(水温や酸性化など)が、貝にどのように影響するのか、遺伝子のレベルで研究することが可能です。これは、カキ・ホタテ・シジミなど、他の貝類への影響を理解する上でも、貴重なデータになります。

4. 世界初の軟体動物ゲノム論文として軟体動物とは、カキ・アワビ・イカ・カタツムリなどを含む、海・河川・陸地など様々な環境に生息するきわめて多様な動物グループです。軟体動物には水産資源としても重要な生き物が数多く含まれているにも関わらず、これまではほぼ揃ったゲノム情報はありませんでした。そのために、他の動物グループに比べて研究が進んでいませんでした。本研究は、アコヤガイの研究にとどまらず、軟体動物がどのような動物群なのかを理解する研究の発展に役立つと期待されます。

【研究の背景と詳細】

<背景>真珠は、万葉集の歌にも数多く詠まれていることからもわかるように、古来より日本人に愛され、重宝されてきました。1893年(明治26年)、御木本幸吉が初めてアコヤガイ養殖真珠の採取に成功して以来、真珠養殖業は日本の重要な水産業の一つに発展しています。

ところが、1990年代前半の赤潮、90年代後半の赤変病の発生等により、真珠養殖業は大きな損害を被ることになりました。さらには、近年、国産アコヤガイと南方系アコヤガイの交雑化が急速に進んでいます。結果として、純国産のアコヤガイから得られる優れた品質の真珠が大幅に減少しています。

そこで我々は、㈱ミキモト 真珠研究所で維持されている、純国産系統のアコヤガイを用いて、ゲノム解読を行いました。得られるゲノム情報からは、国産アコヤガイ真珠がもつ、特有の輝きの秘密を解明できる可能性があるだけでなく、今後、日本在来種・純国産系統を維持管理する上でも、大変重要な遺伝情報となります。

真珠はその美しさにより人々を魅了する一方で、貝が宝石を作り出すという事実は、科学者にとっては大変興味深い研究対象です。アコヤガイの真珠や貝殻のように、生物が固い組織を作る働きのことを、「バイオミネラリゼーション」といいます。アコヤガイを用いたバイオミネラリゼーションの研究は、日本が世界のトップです。事実、アコヤガイの貝殻形成に関わるタンパク質のほとんどは、日本人研究者によって発見されています(たとえば、Miyamoto et al., 1996, Tsukamoto et al., 2004, Suzuki et al., 2009, Kinoshita et al., 2011)。

日本の研究グループにより国産アコヤガイゲノムが解読されたことは、こうした歴史・研究背景から見ても大変意義深いことです。今後ゲノムデータが活用され、アコヤガイが日本発の「バイオミネラリゼーションのモデル生物」となることが期待されます。

<研究内容>㈱ミキモト 真珠研究所の保有する純国産系統アコヤガイから精子を採取し、ゲノムDNAを抽出しました。フローサイトメーターによる測定の結果、アコヤガイのゲノムサイズは約11億5千万塩基対と見積もられました(ヒトの約1/3)。ゲノム解読には、OISTの保有するRoche 454 GS-FLX および Ilumina GAIIxの高速シーケンサーを用い、最終的にゲノムサイズの約40倍に相当する塩基配列情報を得ました。得られた配列はスーパーコンピューターを用いてアセンブル(再構築)し、アコヤガイのゲノム配列を得ました。また、遺伝子予測プログラムを用い、ゲノムから23,257箇所の遺伝子領域を推定しました。これらの情報は、OISTのウェブサイト(http://marinegenomics.oist.jp/)で公開しています。

アコヤガイゲノムから見つかった遺伝子には、貝殻・真珠形成に関わるものが含まれていると考えられます。実際、すでに知られている貝殻・真珠形成関連遺伝子が、ゲノム中に存在することを確認しました。一方で、アワビ(巻貝の仲間。二枚貝のアコヤガイとは系統学的にやや離れています)において貝殻形成に関わるとされる遺伝子は、アコヤガイからほとんど見つかりませんでした。アワビの貝殻にも真珠光沢がありますが、アコヤガイとアワビとでは、真珠層の形成メカニズムが異なると考えられます。

また、アコヤガイのゲノム中には、トランスポゾンやマイクロサテライト等のリピート配列が約10%を含まれていることがわかりました。これらの配列をDNAマーカーとして利用することで、貝の品種改良・親子判別・品質管理等の効率化が見込まれます。