発表概要

昆虫は、食物の匂いや同種の他個体から分泌されるフェロモンを、触角に存在する嗅覚受容体(注1)で感知します。近年、私たちは、昆虫嗅覚受容体は、匂いやフェロモンによって開くイオンチャネル(注2)であることを明らかにしました。しかし、昆虫嗅覚受容体がイオンを透過させる分子メカニズムに関しては2つの異なるモデルが提唱されており、これを解決することが重要課題のひとつとなっていました。今回、私たちは、昆虫嗅覚受容体複合体の両方のサブユニットが、イオン透過させるポア構造を作るのに貢献していることを示し、昆虫嗅覚受容体のチャネル機構をめぐる数年間の論争に決着をつけました。

発表内容

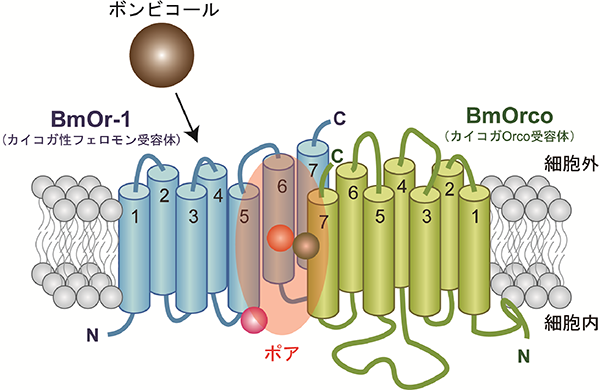

昆虫は、匂いやフェロモンを、触角に存在する嗅神経細胞で受容します。嗅神経細胞には、数十種類の通常の嗅覚受容体(Olfactory receptor: OR)のうち一種類と、Orcoファミリー受容体(Olfactory receptor co-receptor)を共発現しており、これらはヘテロ複合体を形成して匂い・フェロモン受容体として機能します(図参照)。近年、私たちは、昆虫嗅覚受容体複合体は、匂いやフェロモンによって直接活性化される陽イオンチャネルとして機能することを明らかにしました(Sato et al., Nature. 2008)。私たちと同時に、もうひとつの研究グループも、同様の結論の論文を発表しましたが(Wicher et al., Nature. 2008)、複合体がイオンを透過させる分子メカニズムに関しては、私たちが提唱するモデルと異なっていました。すなわち、私たちは昆虫嗅覚受容体複合体のポア構造(イオン透過路)は通常のORとOrcoの両方のサブユニットにより形成されると主張する一方で、Wicherらは、ポア構造がOrco側のサブユニットのみにより形成されると主張していました。

図 カイコガ性フェロモン受容体複合体の構造モデル

赤、オレンジ、緑のボールが、点変異によってチャネル活性に影響がでたアミノ酸。これらが、複合体のイオン透過のためのポア構造の形成に寄与していると予想される。 (拡大画像↗)

今回、私たちはこの議論に決着をつけることを目指し、昆虫嗅覚受容体複合体のイオン透過機構について詳細に解析しました。実際に解析する分子として、カイコガ性フェロモン受容体(BmOr-1)とカイコガOrco(BmOrco)の受容体複合体を用いました。一般に陽イオンチャネルのポアには、Glu, AspまたはTyrのアミノ酸が存在します。昆虫嗅覚受容体複合体も陽イオンチャネルであることから、複合体のポアにはGlu, AspまたはTyrが存在すると予想しました。そこで、BmOr-1とBmOrcoに存在するGlu, Asp, Tyr計83カ所の点変異体を作製して、アフリカツメガエル卵母細胞(注3)に発現させ、複合体のイオン透過能への影響を電気生理学的に解析しました。その結果、BmOr-1の2つのアミノ酸およびBmOrcoの1つのアミノ酸への点変異により、複合体のイオン透過能に影響が生じることを見出しました(図参照)。また、これらの変異を導入したトランスジェニックハエを作製したところ、in vivoの嗅神経細胞でもチャネル活性に影響がおきていることを確認しました。昆虫嗅覚受容体複合体のポアは、通常のORとOrcoの両方のサブユニットで形成されているということが実証され、私たちが提唱していたモデルが正しいことがわかりました。

昆虫はゲノム上に60~340個程度の嗅覚受容体遺伝子を有しているので、本研究の結論は、それと同じ数の種類のイオンチャネルが存在することを示しており、すなわち、昆虫嗅覚受容体が最大のイオンチャネルファミリーを形成していることを意味しています。今後、受容体複合体の結晶化によって、詳細な立体構造が解明されるのが待たれます。また、今回明らかになった機構を利用して、昆虫嗅覚受容体活性を制御する薬剤を開発すれば、マラリアやデング熱を媒介する蚊や、農作物を食いあらす害虫などを撹乱し、その被害を軽減することができます。本研究はそうした応用面へつながる重要な知見を提供するものです。

本研究は、科学研究費補助金(特定領域研究「細胞感覚」、若手A)および日本学術振興会日米二国間交流事業共同研究費を受けて行われました。

発表雑誌

- 雑誌名

- PLoS ONE

- 掲載日

- 平成24年3月5日(PLoS ONE 7(3): e32372, 2012)

- 著者

- Tatsuro Nakagawa, Maurizio Pellegrino, Koji Sato, Leslie B. Vosshall, Kazushige Touhara

- 題名

- Amino acid residues contributing to function of the heteromeric insect olfactory receptor complex

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 生物化学研究室

教授 東原 和成

Tel: 03-5841-5109、Fax: 03-5841-8024

E-mail: ktouhara@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

Web: http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/biological-chemistry/

用語解説

- 注1 嗅覚受容体

- 匂い物質やフェロモン物質と結合し、そのシグナルを受けて細胞膜を脱分極させて電気シグナルへ変換させる7回膜貫通型タンパク質。脊椎動物や線虫の嗅覚受容体はGタンパク質共役型受容体であるが、昆虫では匂い活性化型イオンチャネルである。

- 注2 イオンチャネル

- イオンを受動的かつ選択的に膜透過させる機能を持つ細胞膜タンパク質の総称。どのような刺激で活性化されるのか、どのような選択性でイオンを透過させるのか、どのような電気的特性を持つのか、によって機能的に分類される。細胞内外では様々なイオンの濃度勾配が形成されているので、イオンチャネルが活性化されるとイオンがチャネルを介して通過し、それに伴い細胞に電気信号が生じる。

- 注3 アフリカツメガエル卵母細胞

- 一般に、卵母細胞はtRNAやrRNAを豊富に含み、細胞内に注入されたmRNAからタンパク質を合成する能力に優れている。特にアフリカツメガエルの卵母細胞は、直径が1mm以上あり、取り扱いに優れているので、遺伝子の機能を調べる際に頻繁に用いられる。特にGタンパク質共役型受容体やイオンチャネルなどの膜タンパク質を発現させて機能解析するのによく使われる。