発表のポイント

- ◆ どのような成果を出したのか

- 病原体が宿主の行動を操作するメカニズムの一端を明らかにした。

- ◆ 新規性(何が新しいのか)

- ウイルスが進化の過程で宿主より獲得した分子の機能を独自に改変し、宿主の行動を操る用途で利用していることを発見した。

- ◆ 社会的意義/将来の展望

- 病原体がいかにして宿主の行動操作という高次な制御を行っているのか、その全貌を明らかにすることができる。

発表概要

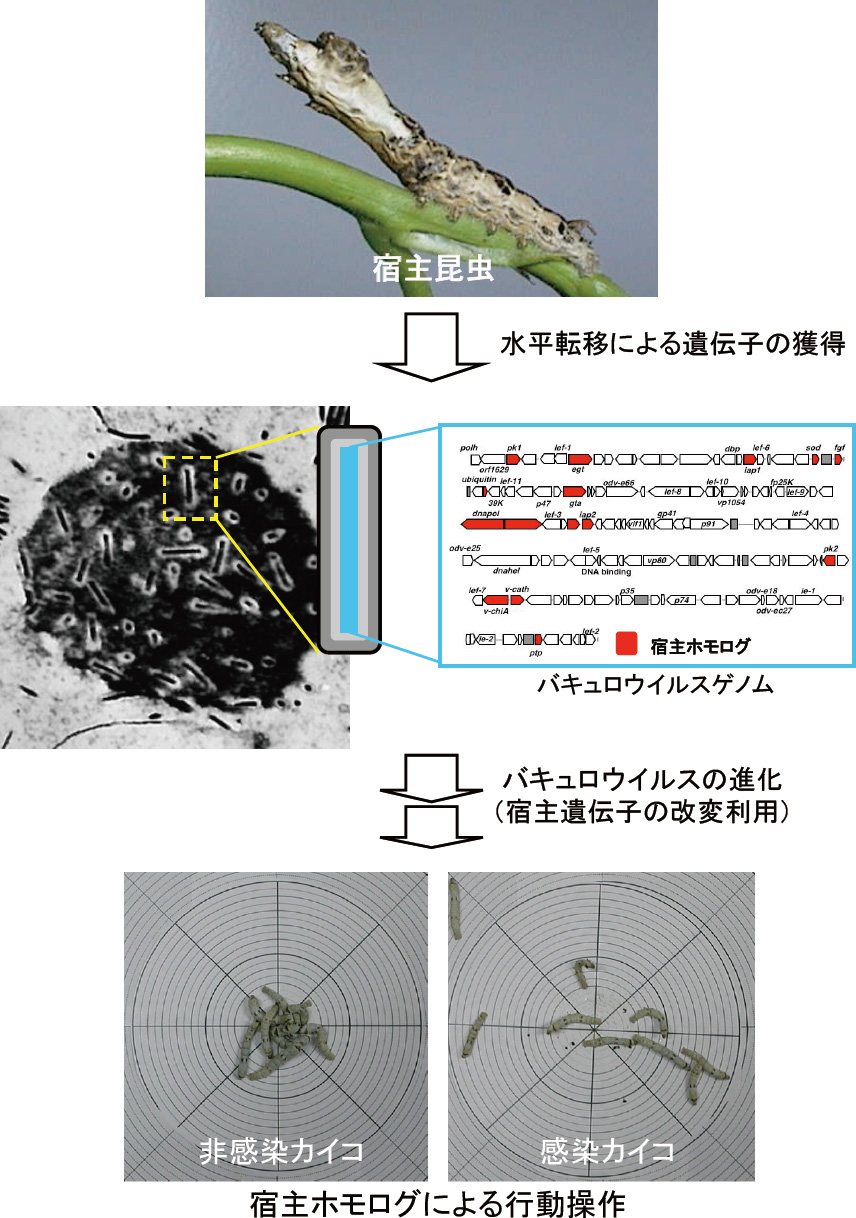

病原体の中には、自己の利益のために、宿主の行動を変化させるものが存在します。このような「病原体による行動操作」は、昆虫においても良く知られています。最も古くから知られている例として「Wipfelkrankheit (梢頭病)」と呼ばれる現象があげられます。この原因となっている病原体は、バキュロウイルス(注1)という昆虫ウイルスです。このウイルスは、感染の末期に宿主幼虫を寄主植物の上方に移動させ、そこで致死させることにより、自身の伝播範囲を広げています。東京大学大学院農学生命科学研究科の勝間准教授のグループは、理化学研究所、およびカリフォルニア大学デービス校との共同研究により、カイコとバキュロウイルスを用いて、「病原体がいかにして宿主の行動を操るのか」というテーマに取り組んできました。今回、バキュロウイルスが、進化の過程で宿主から獲得したと考えられる遺伝子の機能を改変して、宿主の行動を巧みに操作していることを明らかにしました。本研究を足がかりにして、病原体による宿主の行動制御に関する研究が進展することが期待されます。

発表内容

昆虫病理学の分野では、100年以上前から「Wipfelkrankheit (梢頭病)」と呼ばれる現象が知られています。これは、昆虫ウイルスの一種であるバキュロウイルスに感染した幼虫が、木の枝の先でぶら下がって致死する病気です。バキュロウイルスは、その感染末期に宿主の行動を活発にし、寄主植物の上方に移動させ、その場で致死させます。その結果、鳥などによる補食や風雨による死体からのウイルスの飛散が促進され、次代が広範囲に伝播します。つまり、この現象はウイルスによる利己的な行動操作であると考えられてきました。

私たちのグループは、カイコとそのバキュロウイルスを用いて、このウイルスによる行動操作の研究を行ってきました。遺伝子欠損ウイルスライブラリーを用いたスクリーニングから、2005年にウイルスの脱リン酸化酵素遺伝子(protein tyrosine phosphatase, ptp)(注2)がこの行動操作に関わる分子の一つであることを発見しました(Kamita et al., 2005, PNAS)。しかしながら、この分子の作用メカニズムについては、これまで全く知見がありませんでした。今回、このptpに様々な変異を導入したウイルスを作成し、行動実験等の詳細な解析を行ったところ、この「酵素タンパク質」であると考えられたPTPは酵素としてではなく、ウイルスの病原性を高めるために必要なウイルス粒子の構造タンパク質として機能していることがわかりました。また、PTPはウイルスが宿主の脳へ十分な感染が成立するために必要なタンパク質であるということも判明しました。配列の相同性から、ptpは進化の過程で宿主昆虫のゲノムより獲得したいわゆる「宿主ホモログ」であると考えられます。本研究結果は、ウイルスが宿主より獲得した分子の機能を独自に改変し、宿主の行動を操る用途で利用している非常に興味深い現象を明らかにしたものです(イメージ図参照)。

昨年9月のScience誌に、森林害虫であるマイマイガに感染するバキュロウイルスにおけるWipfelkrankheit関連遺伝子として、エクダイソンUDPグルコース転移酵素遺伝子(egt)(注3)が報告されています(Hoover et al., Science, 2011)。EGTは昆虫の脱皮ホルモンであるエクジソンを不活化する酵素であり、ウイルスがホルモンを利用して宿主の行動を操作している非常に興味深い結果だと言えます。一方、私たちのグループは、最近の研究で、カイコのバキュロウイルスにおいては、EGTは行動操作に関わっていないことを明らかにしています(Katsuma et al., J. Virol., 2012)。このことから、ウイルスと宿主の組み合わせによって、行動制御の仕組みが異なっているということがわかります。今後は、Wipfelkrankheitに関与する他の遺伝子の同定やその機能解析を行うことで、ウイルスによる宿主行動操作の全貌が明らかになると考えられます。

本研究は、科学研究費補助金(若手A、基盤B)を受けて行われました。

発表雑誌

- 雑誌名

- 「PLoS Pathogens」(4月5日)

- 論文タイトル

- The baculovirus uses a captured host phosphatase to induce enhanced locomotory activity in host caterpillars

- 著者

- Susumu Katsuma, Yasue Koyano, WonKyung Kang, Ryuhei Kokusho, Shizuo George Kamita, Toru Shimada

- DOI番号

- 10.1371/journal.ppat.1002644

- URL

- http://www.plospathogens.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.ppat.1002644

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科

昆虫遺伝研究室

准教授 勝間 進 (かつま すすむ)

Tel: 03-5841-8994, Fax: 03-5841-8993

E-mail: katsuma@ss.ab.a.u-tokyo.ac.jp

Web: http://papilio.ab.a.u-tokyo.ac.jp/igb/index.html

用語解説

- (注1) バキュロウイルス

- 80-180 kbpの2本鎖DNAをゲノムとする昆虫ウイルス。外来遺伝子を発現するためのベクターとして、広く利用されている。

- (注2) タンパク質脱リン酸化酵素

- リン酸化タンパク質を加水分解により脱リン酸化する酵素。バキュロウイルスのなかにはこの酵素を持つものが存在し、実際、生化学的な解析から脱リン酸化活性を持つことが知られている。

- (注3) エクダイソン不活化酵素遺伝子(egt)

- バキュロウイルスが持つ遺伝子の一つ。この遺伝子産物は昆虫の脱皮ホルモンであるエクダイソンにUDP-グルコースを付加して、不活化する活性を持っている。この遺伝子の存在によって、バキュロウイルスに感染した昆虫は、脱皮や変態が阻害されてしまう。