生殖行動における、メスの脳とオスの脳の違いをメダカで発見

~メスだけが性ホルモンの影響を受ける脳の部位~

- 発表者

-

平木 十和子 (東京大学 大学院農学生命科学研究科 水圏生物科学専攻 博士課程1年)

竹内 研生 (東京大学 大学院農学生命科学研究科 水圏生物科学専攻 博士課程1年)

妻木 孝泰 (東京大学 大学院農学生命科学研究科 水圏生物科学専攻 修士課程2年;当時)

善方 文太郎 (東京大学 大学院理学系研究科 生物科学専攻 博士課程2年)

神田 真司 (東京大学 大学院理学系研究科 生物科学専攻 特任助教)

岡 良隆 (東京大学 大学院理学系研究科 生物科学専攻 教授)

長濱 嘉孝 (愛媛大学 社会連携推進機構 教授)

大久保 範聡(東京大学 大学院農学生命科学研究科 水圏生物科学専攻 准教授)

発表のポイント

- ◆どのような成果を出したのか

- 生殖行動に関係する脳部位は、メスだけが性ホルモン(男性ホルモンや女性ホルモン)の影響を受けることを、メダカの脳を使って明らかにした。

- ◆新規性(何が新しいのか)

- 生殖行動での雌雄の違いを生み出す脳内のしくみの一端が明らかとなった。

- ◆社会的意義/将来の展望

- 多くの動物種では、オスは常に生殖行動を行うことができるのに対し、メスが生殖行動を行う時期や条件が限られているが、そのしくみを解明する糸口として注目される。

発表概要

東京大学大学院農学生命科学研究科の平木十和子を中心とする大久保範聡准教授の研究グループは今回、メスだけが性ホルモン(男性ホルモンや女性ホルモン)に反応する脳の部位を、メダカで発見した。その部位は、生殖行動を支配するとされる脳の部位と一致しており、今回の発見は、メスのみで生殖行動が性ホルモンの影響を大きく受けることを意味する。多くの動物種では、オスは常に生殖行動を行うことができるのに対し、メスが生殖行動を行う時期や条件が限られているが、このしくみを解明する糸口として注目される。また、メスの脳だけに見られる性ホルモンへの反応性は、卵巣を摘出し、男性ホルモンを与えると消失することも分かり、メダカの脳の性別は、生まれつき決まっているのではなく、生後のホルモン環境で変わり得ることが明らかとなった。魚類に見られる性転換現象(注1)のしくみの解明にも繋がると期待される。

発表内容

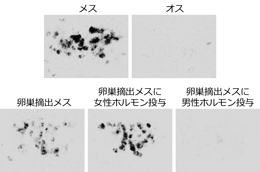

メダカ脳内の生殖行動に関係する部位(終脳腹側領域)での女性ホルモン受容体。写真中の黒い部分が女性ホルモン受容体を示す。この脳部位では、女性ホルモン受容体はメスのみに存在し、オスには存在しない。メスでも、卵巣を摘出すると減少するが、そこに女性ホルモンを補充すると回復し、男性ホルモンを与えるとオスと同様、ほぼ完全に消失する。(拡大画像↗)

多くの動物種では、オスは常に生殖行動を行うことができるのに対し、メスが生殖行動を行う時期や条件が限られていることが知られている。このような生殖行動における雌雄の違いは、精巣や卵巣で作られる性ホルモン(男性ホルモンや女性ホルモン)の作用の違いによると考えられてきた。今回、東京大学大学院農学生命科学研究科大学院生の平木十和子を中心とする大久保範聡准教授の研究グループは、メダカを用いた解析によって、メスのみが性ホルモンに反応する部位が脳内に存在することを発見した。

性ホルモンは、その受け皿となる物質(性ホルモン受容体:男性ホルモン受容体および女性ホルモン受容体)が存在する部位のみで作用を発揮することができる。今回、同研究グループがメダカの脳内で、男性ホルモン受容体および女性ホルモン受容体の分布と量を調べたところ、脳のある部位において、両受容体がメスには多く存在するが、オスには存在しないことが明らかとなった。このような雌雄のどちらかだけに性ホルモン受容体が存在する脳の部位は、これまで知られていなかった。

詳細な解析の結果、その脳の部位は、生殖行動を支配するとされる脳部位であることが分かった。したがって今回の発見は、メスのみが、生殖行動が性ホルモンの影響を大きく受けることを意味する。オスが常に生殖行動を行うことができるのに対し、メスが生殖行動を行う時期や条件が限られているのは、生殖行動に関係する脳の部位が、オスでは体内の性ホルモンの影響を受けないのに対し、メスでは体内の性ホルモンの量やバランスに大きな影響を受けるからだと考えられる。今後、このような脳内の雌雄の違いを詳しく解析していくことで、生殖行動での雌雄の違いを生み出すしくみが明らかになると期待される。

また、生殖行動に関係する脳の部位で、メスだけに存在する男性ホルモン受容体と女性ホルモン受容体は、卵巣を摘出し、男性ホルモンを与えると消失することも分かった。卵巣を摘出しても、女性ホルモンを補充すると、それらの受容体は維持された。さらに、メダカは人工的に簡単に性転換させることができるが、本来はメスであるはずのメダカを性転換させ、精巣を発達させると、両受容体は消失し、本来はオスであるはずのメダカを性転換させ、卵巣を発達させると、両受容体が出現することも分かった。これらのことから、メダカの脳内の性ホルモン受容体の有無は、生まれつき決まっているものではなく、生後のホルモン環境で変わり得ることが明らかとなった。

魚類ではごく一般的に、性転換という現象が認められるが、そのしくみについてはほとんど明らかになっていない。今回の成果は、そのしくみ、特に脳の性別が逆転するしくみ(オス型の脳がメス型に切り替わるしくみ、あるいはメス型の脳がオス型に切り替わるしくみ)の解明にも繋がる成果としても注目される。

発表雑誌

- 雑誌名

- 「英国王立協会紀要(Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences)」

(オンライン版:10月17日) - 論文タイトル

- Female-specific target sites for both oestrogen and androgen in the teleost brain

- 著者

- Towako Hiraki, Akio Takeuchi, Takayasu Tsumaki, Buntaro Zempo, Shinji Kanda, Yoshitaka Oka, Yoshitaka Nagahama, Kataaki Okubo*

*責任著者 - DOI番号

- 10.1098/rspb.2012.2011

- アブストラクト

- http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/recent

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 水圏生物科学専攻 水族生理学研究室

准教授 大久保範聡 (おおくぼ かたあき)

Tel: 03-5841-5288

Fax: 03-5841-5289

E-mail: okubo@marine.fs.a.u-tokyo.ac.jp

用語解説

- (注1) 性転換現象

- 魚類では、一生の間に性別を変えること、いわゆる性転換を行うことが、ごく普通に見られる。魚類の中には、オスからメスに、メスからオスにと一生の間に何度も性別を変える種類も多い。性転換の際には、生殖腺(卵巣や精巣)を作り替えるだけでなく、脳の性別も切り替えなければならないが、その切り替えのしくみについては全く分かっていなかった。