肺炎の進展を阻止する新たな分子の発見

- 発表者

- 村田幸久 (東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 助教)

発表のポイント

- 肺炎が起こった時に産生されるプロスタグランジンD2という物質が、肺血管の透過性を抑えることで炎症を強力に抑制することを発見した。

- 肺炎を起こしたマウスに、プロスタグランジンD2受容体の作動薬を投与すると、その症状(炎症と致死率)が改善された。

- 本結果はこれまでにない、新しい肺炎治療薬の開発につながる可能性がある。

発表概要

肺炎は細菌やウイルスが肺に感染して炎症を起こす病気であり、がん、心臓病、脳卒中に続く日本人の主要な死亡原因である。この病気は特に高齢者や慢性疾患患者がかかりやすく、治療が難しい。病態の進行を止める目的で、抗菌剤などが治療に用いられているが、炎症が悪化して肺に水が溜まってしまう(肺水腫)と治療はさらに難しくなるため、新しい治療法の開発が求められている。

東京大学大学院農学生命科学研究科の村田幸久助教らの研究グループは、肺炎がおこった時に産生されるプロスタグランジンD2 (PGD2)(注1)という物質が、肺血管のバリア機能を強めることで、炎症を強力に抑える作用をもつことを発見した。さらに、このシグナル(受容体)を刺激する薬を投与することで、マウスの肺炎症状を改善し、その死亡率を改善することに成功した。

本研究成果は血管を標的とした新しい肺炎治療薬の開発につながる可能性がある。

発表内容

○研究背景

肺炎は、細菌やウイルスなどの病気を起こす微生物が肺に感染して、肺が炎症を起こしている状態をいう。特に免疫機能が低下している高齢の方や慢性疾患、呼吸器疾患を患った方ほど肺炎は起こりやすく、治りにくい傾向にある。日本の肺炎による死亡率はがんや心筋梗塞、脳梗塞に次いで第4位であり、非常に高いため、注意が必要な疾患である。肺炎の治療には病原となる細菌の増殖を抑える目的で抗菌剤の投与が現在用いられているが、その副作用も無視できず、炎症を効率的に抑える新薬の開発が求められている。

炎症は生体に侵入してきたウイルスや細菌などの異物を“消毒・除去する”と同時に、障害を受けた組織を“治癒する”生体防御反応である。この一連の反応は、免疫反応を“促進”または“抑制”する多くの生理活性物質の作用バランスにより上手く調節されている。何らかの原因でこのバランスが崩れると、炎症が過度になり、遷延化して肺炎などの病態を引き起こす。このため、それぞれの病態において炎症を正と負に制御する因子を見つけ、その作用機構を明らかにして治療へ応用する必要がある。

プロスタグランジン(PG)は炎症が起こった時に、細胞膜のリン脂質から産生される一群の生理活性物質であり、主にその炎症促進作用がよく知られている。しかし、PGの1つであるPGD2の炎症制御作用についてはこれまで分かっていなかった。

これらの背景を踏まえ、東京大学大学院農学生命科学研究科の村田幸久 助教らの研究グループは、PGD2が肺炎の進行にどのような影響を及ぼすか、そしてそれはどのような機構を介しているかについて研究を行った。

○実験結果

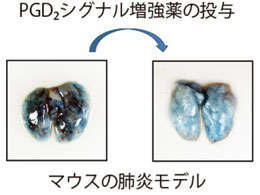

肺炎が起こると血管透過性が上昇し、静脈に投与した色素(青色)の漏出が起こる(左)。PGD2受容体刺激薬の投与は血管透過性を抑制し肺炎症状を抑える(右)。

- PGD2の合成酵素(H-PGDS)を全身で欠損したマウス(PGD2を産生することができない)では、正常なマウスと比較して、菌体成分の吸入によって起こる肺炎の症状(①肺浮腫 ②免疫細胞の浸潤 ③炎症性サイトカインの産生 ④呼吸機能の低下 ⑤死亡率)が悪化した。つまり、PGD2が肺炎を抑制する物質であることが証明された。

- H-PGDS欠損マウスと正常なマウスを用い、双方の骨髄細胞(免疫細胞)を入れ替えた骨髄キメラマウスを作製した。このマウスを用いて肺炎症状を評価したところ、肺炎の初期では肺の血管内皮細胞や上皮細胞が産生するPGD2が、後期では肺に浸潤してくる免疫細胞(好中球)が産生するPGD2が炎症抑制作用を発揮することが分かった。

- PGD2にはDPとCRTH2という2つの受容体が存在する。DP受容体の遺伝子欠損マウスでは、H-PGDS欠損マウスと同様の症状悪化が確認された。一方でCRTH2受容体欠損マウスでは症状に変化は無かった。このことからPGD2はDP受容体の活性を介して、肺炎の症状を抑えていることが分かった。

- DP受容体欠損マウスと正常マウスを用いて骨髄キメラマウスを作製して、それぞれの肺炎症状を評価した。その結果、肺の血管内皮細胞におけるDP受容体の活性が肺炎の症状抑制に重要であることが分かった。

- DP受容体を刺激する薬を肺炎を起こしたマウスに投与すると、炎症症状と致死率が大幅に改善された。

- 単離した細胞を用いた検討において、PGD2はDP受容体を刺激して、血管内皮細胞のバリア機能を強力にし、肺の炎症や浮腫の形成を抑える作用を示すことが分かった。

○考察

本研究では肺炎のモデルマウスを用いて、肺の血管内皮細胞と上皮細胞、さらには浸潤してきた免疫細胞との相互関係のなかで産生されるPGD2が、血管内皮細胞のDP受容体を刺激し、その透過性を抑えることで炎症を強力に抑える作用を持つことが分かった。さらに、PGD2シグナルの増強(DP受容体刺激)が新しい肺炎治療のターゲットとなる可能性が示された。

○注釈

本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金若手研究(A)、日本学術振興会科学研究費補助金挑戦的萌芽研究、公益財団法人武田科学振興財団、公益財団法人薬理研究会からの助成を受けて行われた。

発表雑誌

- 雑誌名

- 米国科学アカデミー紀要(PNAS: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)「オンライン版」(3月11日号)

- 論文タイトル

- Anti-inflammatory role of PGD2 in acute lung inflammation and therapeutic application of its signal enhancement

- 著者

- *Takahisa Murata(筆頭・責任著者), Kosuke Aritake, Yoshiki Tsubosaka, Toshihiko Maruyama, Takayuki Nakagawa, Masatoshi Hori, Hiroyuki Hirai, Masataka Nakamura, Shuh Narumiya, Yoshihiro Urade, and Hiroshi Ozaki.

- DOI番号

- 10.1073/pnas.1218091110

- アブストラクト

- http://www.pnas.org/content/early/2013/03/07/1218091110.abstract

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 獣医薬理学教室

助教 村田幸久(むらた たかひさ)

Tel: 03-5841-5393

Fax: 03-5841-8183

E-mail: amurata@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

用語解説

- (注1) プロスタグランジン(PG)

- 細胞膜脂質から産生される生理活性物質。炎症反応の主体をなす。主なPGとしてPGE2, PGI2, PGF2, PGJ2, PGD2などがある。

- (注2) 骨髄キメラマウス

- 放射線を照射することでマウス(ドナーマウス)の骨髄を死滅させ、遺伝子型の違う他のマウス(レシピエント)から単離した骨髄を移植することで作成する。この方法により、骨髄から分化する免疫細胞のみの遺伝子型が改変されたマウスを作ることができ、その病態反応性を評価することが可能になる。