Dof型転写因子SCAP1が植物の気孔の機能化を担っている

- 発表者

-

祢冝淳太郎 (九州大学大学院理学研究院 助教)

森𦚰宏介 (九州大学大学院システム生命科学府博士課程)

小西美稲子 (東京大学生物生産工学研究センター 特任助教)

横山隆亮 (東北大学大学院生命科学研究科 講師)

中野利彬 (九州大学大学院システム生命科学府博士課程)

楠見健介 (九州大学大学院理学研究院 助教)

橋本(杉本)美海 (九州大学大学院理学研究院 特任助教)

Julian I. Schroeder (カリフォルニア大学サンディエゴ校 教授)

西谷和彦 (東北大学大学院生命科学研究科 教授)

柳澤修一 (東京大学生物生産工学研究センター 准教授)

射場 厚 (九州大学大学院理学研究院 教授)

発表概要

大気中の二酸化炭素は気孔を介して植物に取り込まれ炭酸固定に用いられています。気孔は一対の孔辺細胞によって形成されており、孔辺細胞の膨圧を変化させることにより気孔の開閉が行われます。このような孔辺細胞の機能形成をDof型転写因子(注)であるSCAP1が担っていることを発見しました。今後、SCAP1の同定は植物の環境適応力(光合成能力や干ばつ耐性)の改変のための気孔エンジニアリングにおける有効なツールとなることが期待されます。

発表内容

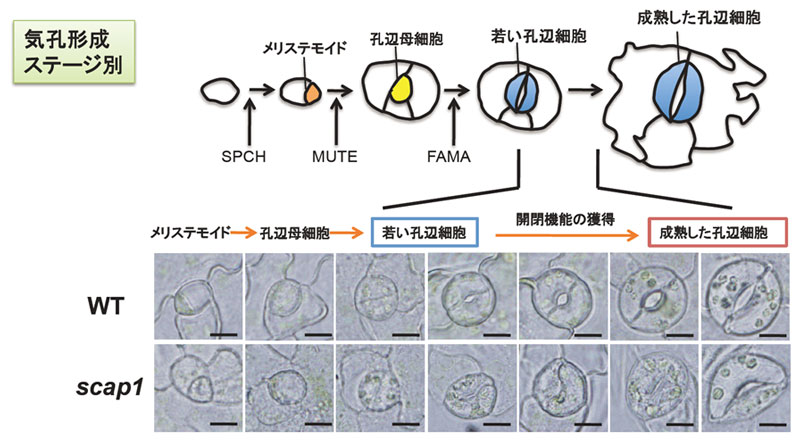

図1 scap1変異は孔辺細胞の奇形を誘発する (拡大画像↗)

大気中の二酸化炭素は一対の孔辺細胞によって形成されている気孔を介して植物に取り込まれ、光合成による炭酸固定に用いられています。孔辺細胞がしぼむと気孔が閉じ二酸化炭素の取り込みが停止し、孔辺細胞が膨らむと気孔が開いて二酸化炭素が取り込まれるようになります。気孔の開閉能力を持たないシロイヌナズナ変異体の解析から、気孔が開閉機能を確立するプロセスの鍵因子はDof 型転写因子 SCAP1 であることを発見しました。SCAP1 は若い気孔が形成された後のステージで発現する転写因子であり、この因子が機能を失うと気孔の奇形が誘発されるとともに、気孔の機能も失っていました。すなわち、気孔の開閉に働くイオン・有機酸輸送を担うチャネル等の因子の発現が抑えられ、そのことによって孔辺細胞のホメオスタシス(恒常性)が維持できなくなっていました。sacp1変異体では、孔辺細胞の機能に関わる多数の遺伝子の発現に異常が認められ、細胞壁の構築に重要な役割をもつペクチンメチルエステラーゼ遺伝子の発現も著しく低下していました。このことを反映して孔辺細胞の内側の細胞壁において細胞壁強化に関わるペクチンの脱メチル化(成熟化)が滞っており、これによって気孔の奇形が誘発されたと考えられます。これらのことから、植物固有の転写因子である Dof 型転写因子に分類される SCAP1が気孔の‘口’の形成と開閉機能の付与を統括していることが明らかになりました。外部環境の変化に応答して孔辺細胞内の膨圧は変化して気孔の開閉が行われるので、SCAP1 は気孔エンジニアリングによる植物成長の環境適応力(光合成能力や干ばつ耐性)の改変に有効なツールとなることが期待されます。

発表雑誌

- 雑誌名

- 「Current Biology」(オンライン版2月28日 DOI: 10.1016/j.cub.2013.02.001)

- 論文タイトル

- A Dof transcription factor, SCAP1, is essential for the development of functional stomata in Arabidopsis

- 著者

- Juntaro Negi, Kosuke Moriwaki, Mineko Konishi, Ryusuke Yokoyama, Toshiaki Nakano, Kensuke Kusumi, Mimi Hashimoto-Sugimoto, Julian I. Schroeder, Kazuhiko Nishitani, Shuichi Yanagisawa & Koh Iba

問い合わせ先

九州大学大学院理学研究院生物学科

教授 射場 厚

電話: 092-642-2621

E-mail: koibascb@kyushu-u.org

東京大学生物生産工学研究センター 植物機能工学部門

准教授 柳澤修一

電話: 03-5841-3066

E-mail: asyanagi@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

用語解説

- (注) Dof型転写因子

- 植物に特異的なDNA結合ドメインであるDof(DNA-binding with One Finger)ドメインを持つ転写因子(Trends Plant Sci.: 7, 555-560)。