土壌中の鉄を利用できないトウモロコシ変異体の原因を解明

- 発表者

-

野副 朋子 (東京大学大学院農学生命科学研究科 農学国際専攻 特任研究員)

西澤 直子 (石川県立大学生物資源工学研究所 教授、東京大学大学院農学生命科学研究科農学国際専攻 特任教授;当時)

中西 啓仁 (東京大学大学院農学生命科学研究科農学国際専攻 特任准教授)

発表のポイント

- ◆どのような成果を出したのか

- 黄色い縞模様の葉が特徴のトウモロコシ変異体yellow stripe 3は、ムギネ酸類(注1)分泌トランスポーター(注2)が働かないため、ムギネ酸類によって土壌中の鉄を溶かして利用することができずに鉄欠乏となることを示した。

- ◆新規性(何が新しいのか)

- トウモロコシのムギネ酸類分泌トランスポーター遺伝子ZmTOM1 を発見し、yellow stripe 3変異体の原因は、ムギネ酸類分泌トランスポーター遺伝子の変異によることを明らかにした。

- ◆社会的意義/将来の展望

- ムギネ酸類の分泌がトウモロコシの土壌からの鉄獲得に非常に重要であり、その強化がトウモロコシの鉄欠乏耐性増強に欠かせないことが明らかとなった。鉄を吸収しにくい不良土壌でも生育できるトウモロコシの開発につながる。

発表概要

鉄は、植物を含む全ての生物にとって必須な微量元素であるが、世界の陸地の約30%を占める石灰質アルカリ土壌では、pHが高いために水に溶けている鉄が極端に少なく、植物は鉄欠乏症状を呈して収量は激減する。東京大学大学院農学生命科学研究科 野副朋子 特任研究員、同 中西啓仁 特任准教授、石川県立大学生物資源工学研究所 西澤直子 教授らの共同研究グループは、そのような不良土壌でも生育できる植物の開発を目指し、植物がいかに土壌から鉄を獲得するかを明らかにするための研究を行ってきた。

今回、研究グループは、トウモロコシの変異体yellow stripe 3 (ys3)(注3)が、土壌中の鉄を利用できずに鉄欠乏症状を示す原因を明らかにした。ys3は鉄が十分な条件でも鉄欠乏症状として特徴的な葉が黄色い縞模様のようになる。研究グループはトランスクリプトーム解析(注4)により、トウモロコシのムギネ酸類の分泌にかかわるトランスポーター遺伝子ZmTOM1 を発見し、ys3ではZmTOM1の発現が野生型株に比べて著しく減少していることを初めて見出した。さらに、ys3のZmTOM1には最終的に除去されるはずのイントロンとよばれる塩基配列が含まれており、ys3のZmTOM1が壊れていることも明らかにした。

本研究により、ムギネ酸類の分泌はトウモロコシが土壌から鉄を獲得するのに非常に重要であることが明らかとなった。今後、トウモロコシのZmTOM1の働きを強化することで、石灰質アルカリ土壌のような不良土壌でも生育可能なトウモロコシを開発できると期待される。

発表内容

図1 トウモロコシ鉄栄養変異体ys3 (拡大画像↗)

トウモロコシの鉄栄養変異体Yellow Stripe 3 (ys3)は鉄を十分に獲得できないため、葉が黄色くなるクロロシス症状などの鉄欠乏症状を示す。ys3はデオキシムギネ酸が分泌できないことが報告されていたが原因遺伝子は特定できていなかった。本発表でys3の原因はZmTOM1の欠損にある可能性が強く示唆された。

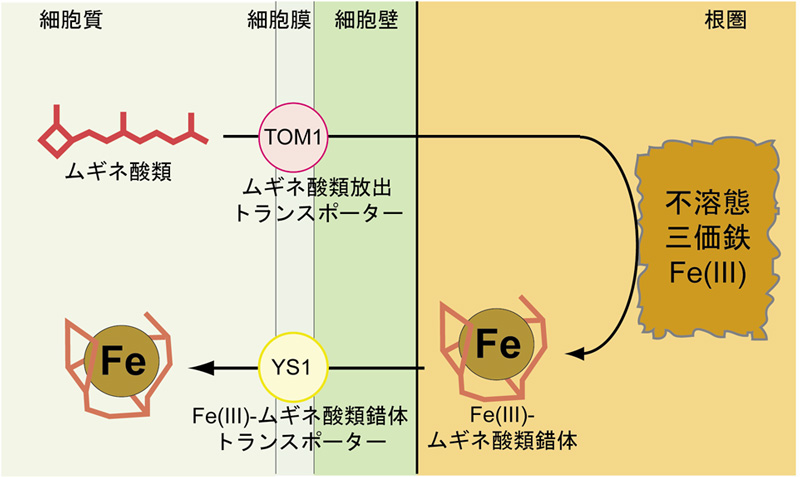

図2 イネ科植物の鉄獲得機構 (拡大画像↗)

土壌中の不溶態の三価鉄(Fe(III))を獲得するため、イネ科植物はキレート戦略を進化させてきた。イネ科植物は鉄を必要とすると、根においてムギネ酸類を合成して、TOM1により土壌中へと分泌する。分泌されたムギネ酸類は不溶態Fe(III)をキレートして可溶化する。可溶化したFe(III)-ムギネ酸類錯体はイネ科植物の根表面に存在するYS1を介して吸収される。

鉄は全ての生物にとって必須な微量元素である。鉄は土壌中に豊富に存在するが、その大部分は水に溶けにくい三価鉄として存在する。特に世界の陸地の約30%を占める石灰質アルカリ土壌では、pHが高いために、ほとんどの鉄が不溶態となり、植物が利用できる鉄は極端に少なくなる。石灰質アルカリ土壌で生育した植物は葉が黄色くなるクロロシスなどの鉄欠乏症状を示し、ひどい場合には枯死してしまう。現在、世界人口は爆発的に増加しており、今後予想される食糧難解決に不良土壌でも生育できる作物の開発は必須である。また、温暖化の原因となっている二酸化炭素を減少させる上でも、不良土壌の緑化が求められる。植物は必須元素である鉄を獲得するために様々な適応戦略を進化させてきた。東京大学大学院農学生命科学研究科 野副朋子 特任研究員、同 中西啓仁 特任准教授、石川県立大学生物資源工学研究所 西澤直子 教授らの共同研究グループは、石灰質アルカリ土壌でも生育しうる作物の開発を目指して、植物がいかに土壌から鉄を獲得するか長年研究を行ってきた。イネ、トウモコロシなどの主要穀物が属するイネ科植物は三価鉄キレーターであるムギネ酸類を用いて土壌から鉄を獲得する。イネ科植物は鉄を必要とすると、ムギネ酸類を合成し、根から根圏へと分泌する。分泌されたムギネ酸類は土壌中の不溶態三価鉄をキレートして可溶化する。イネ科植物は三価鉄ムギネ酸類錯体として鉄を獲得する。研究グループはこれまで、ムギネ酸類生合成経路や、各段階の触媒を担う酵素群を単離・同定し、その酵素遺伝子も特定してきた。また、これら生合成の転写制御を行う転写因子の単離・同定もしてきた。ムギネ酸類の生合成を増強したイネの作出も行い、これらの作物が鉄欠乏耐性を示すことも明らかにしてきた。さらに、長年未知のままだったムギネ酸の根圏への排出を担うトランスポーターTOM1の単離・同定も報告した。

トウモロコシ鉄栄養変異体Yellow Stripe 1 (ys1)およびys3は通常に生育させても葉脈間クロロシスなどの鉄欠乏症状を示す自然突然変異体である。ys1は三価鉄デオキシムギネ酸錯体を吸収できない変異体であり、ys3はデオキシムギネ酸を分泌できない変異体であることは約10年前に報告されていた。自然突然変異体の遺伝子欠損部位の特定は、野生型株との掛け合わせを行い、変異形質がどの遺伝子マーカーと挙動を共にするか調べることにより大体の染色体上DNA領域(Quantitative trait locus, QTL)を特定するのが一般的である。ys1変異体の場合にはQTLから三価鉄デオキシムギネ酸の吸収を担うYS1遺伝子に変異があることが特定され、2001年にNature誌に報告された。一方ys3のQTLも染色体3番にあることまでは同定されていたが、領域が広いためにどの遺伝子が原因遺伝子なのかはなかなか特定できずにいた。トウモロコシは、全ゲノムは解読されているものの、その情報はイネなどのモデル植物と比べて圧倒的に少ない。本論文ではイネの遺伝子情報と比較しながらトランスクリプトーム解析を行うことによって、トウモロコシでも、イネで鉄獲得機構に関わっている遺伝子の相同性遺伝子が鉄の獲得に関わっていることが示された。さらに、ムギネ酸類放出トランスポーターTOM1の相同性遺伝子ZmTOM1の発現がys3でのみ減少していることを見出した。ys3のZmTOM1はスプライシングされるはずのイントロンが含まれており、ys3のZmTOM1に何らかの変異がある可能性が示唆された。GRAMENEデータベースにおいてZmTOM1のゲノムは一部解読が 完全でない部位があり、このためにys3のQTLの同定が遅れていた可能性が考えられる。トランスクリプトーム解析が原因遺伝子の特定が難しいとされていた自然突然変異体の解析に有用であるということが示された。

ys1およびys3がいずれもデオキシムギネ酸 に関わる輸送を担うトランスポーターに変異がある ことは、デオキシムギネ酸による鉄獲得機構 はトウモロコシにおいて非常に重要であるということを示している。トウモロコシのムギネ酸類を用いた鉄獲得機構をより強化することにより、鉄欠乏耐性トウモロコシが創製できることが改めて明らかとなった。

発表雑誌

- 雑誌名

- 「PLOS ONE」 オンライン版:日本時間5月9日午前6時(米国東部時間8日午後5時)

- 論文タイトル

- Characterizing the Crucial Components of Iron Homeostasis in the Maize Mutants ys1 and ys3

- 著者

- Tomoko Nozoye, Hiromi Nakanishi, Naoko K. Nishizawa

- DOI番号

- 10.1371/journal.pone.0062567

- アブストラクト

- http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0062567.

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 農学国際専攻 新機能植物開発学研究室

特任研究員 野副 朋子

Tel: 03-5841-5236

Fax: 03-5841-7514

E-mail: atom1210@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

石川県立大学生物資源工学研究所 植物細胞工学研究室

教授 西澤 直子

Tel: 076-227-7505

Fax: 076-227-7505

E-mail: annaoko@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

用語解説

- 注1 ムギネ酸類、デオキシムギネ酸

- ムギネ酸は「ムギの根から分泌される酸」に由来する。イネ科植物が土壌中の難溶性の鉄を溶かして吸収するために根から分泌するキレート物質のことで、ファイトシデロフォアとも呼ばれる。近年土壌からの鉄吸収だけではなく、植物体内の金属元素輸送にも関わることが明らかにされている。ムギネ酸類はS-アデノシルメチオニンを前駆体として合成されるが、デオキシムギネ酸はムギネ酸類の中でも最初に合成される。イネ、トウモロコシではデオキシムギネ酸のみ合成され、オオムギなどではその後様々な種類のムギネ酸類に変換される。

- 注2 トランスポーター(膜輸送体)

- 生体膜を横切って有機物や無機物イオンなどの物質輸送を行うために存在する膜タンパク質。生物の細胞は脂質の膜で覆われているため、生体の養分摂取や、生体細胞間の物質分配等に重要である。

- 注3 トウモロコシ鉄栄養変異体Yellow Stripe 1 (ys1)およびys3

- トウモロコシの自然突然変異体。葉が葉脈に沿ってストライプ状に黄色くなる症状を示すことから、Yellow stripe mutantと名づけられた。

- 注4 トランスクリプトーム解析

- 遺伝子の情報は、一般的にはDNAの遺伝子情報がRNAに転写され、さらにタンパク質に翻訳されて、最終的に細胞における構造および機能に変換される。転写されたRNAの量はタンパク質の量に反映され、機能を左右する。トランスクリプトーム解析はこのRNAの量や品質を調べる解析法である。