脂肪細胞における「肥満へのサイクル」の存在が明らかに

-脂肪滴形成がさらなる脂肪蓄積を促す-

- 発表者

-

高橋 裕 (東京大学大学院農学生命科学研究科・応用生命化学専攻・博士課程(当時))

篠田旭弘 (東京大学大学院農学生命科学研究科・応用生命化学専攻・博士課程(当時))

古屋徳彦(東京大学大学院農学生命科学研究科・応用生命化学専攻・特任研究員(当時))

原田英里 (東京大学大学院農学生命科学研究科・応用生命化学専攻・修士課程(当時))

有村直人(東京大学大学院農学生命科学研究科・応用生命化学専攻・博士課程(当時))

市 育代 (お茶の水女子大学生活科学部・食物栄養学科・講師)

藤原葉子 (お茶の水女子大学生活科学部・食物栄養学科・教授)

井上 順 (東京大学大学院農学生命科学研究科・応用生命化学専攻・准教授)

佐藤隆一郎 (東京大学大学院農学生命科学研究科・応用生命化学専攻・教授)

発表のポイント

- ◆どのような成果を出したのか

- マウスの脂肪細胞における脂肪滴形成(注1)が脂肪の合成にかかわる転写因子SREBP-1(注2)の活性化を促し、脂肪合成上昇を引き起こし、さらなる脂肪滴形成を起こすという正の循環を明らかにした。

- ◆新規性(何が新しいのか)

- 脂肪滴形成という脂肪蓄積プロセスが、単なる蓄積に留まらず転写因子の活性化を伴い、さらなる脂肪合成促進を引き起こす循環を生み出すという機構を明らかにした点。

- ◆社会的意義/将来の展望

- 上記の循環システムを遮断するという新たな抗肥満の方向性を提示した。

発表概要

東京大学大学院農学生命科学研究科 佐藤隆一郎教授らの研究グループは、マウス脂肪組織における脂肪蓄積機構に関して新たな知見を明らかにした。

肥満とは、脂肪細胞における脂肪滴形成が過剰に行われることであり、脂肪滴形成の分子機構を明らかにすることは抗肥満に向けて重要な課題と言える。しかしその全容は必ずしも明らかになっていない。

脂肪細胞は体の中で唯一、脂肪=トリグリセリド(TG)を蓄えることを目的に機能している。この特化した役割に対応すべく、脂肪滴表面タンパク質ペリリピン(注3)は脂肪細胞特異的に発現している。ペリリピンに囲まれた脂肪滴は脂肪分解酵素の攻撃を受けにくく、脂肪蓄積を促進する。ペリリピン欠損マウスの脂肪細胞には小型の脂肪滴が存在し、高脂肪食を摂取しても肥満しないことが知られていた。今回、研究グループがペリリピン欠損マウスの脂肪組織を詳細に調べたところ、脂肪酸・TG合成に関わる複数の酵素遺伝子の発現を促進する転写因子SREBP-1が十分に活性化されないことを見いだした。本研究結果より、脂肪滴形成→SREBP-1活性化→脂肪合成増加→脂肪滴形成亢進という正の循環システムの存在が明らかになった。

脂肪細胞における脂肪滴形成を抑制することは抗肥満に直結する。上記の循環システムを遮断するという新たな抗肥満の方向性を提示した。

発表内容

脂肪細胞は体の中で唯一、脂肪=トリグリセリド(TG)を蓄える事を目的に機能している。この特化した役割に対応すべく、脂肪滴表面タンパク質ペリリピンが、脂肪細胞特異的に発現することが知られている。東京大学大学院農学生命科学研究科 佐藤隆一郎教授らの研究グループは、ペリリピンが前駆脂肪から成熟脂肪細胞へと分化する過程で、核内受容体PPARγ2により発現が亢進する事実を明らかにしてきた(Arimura et al. J. Biol. Chem. 279, 10070-10076, 2004)。成熟脂肪細胞分化過程で同じく重要な役割を演じると考えられている転写因子SREBP-1は、脂肪酸・TG合成経路の複数の酵素遺伝子の発現を促進する。しかし、その活性化について十分な解析は行われてこなかった。

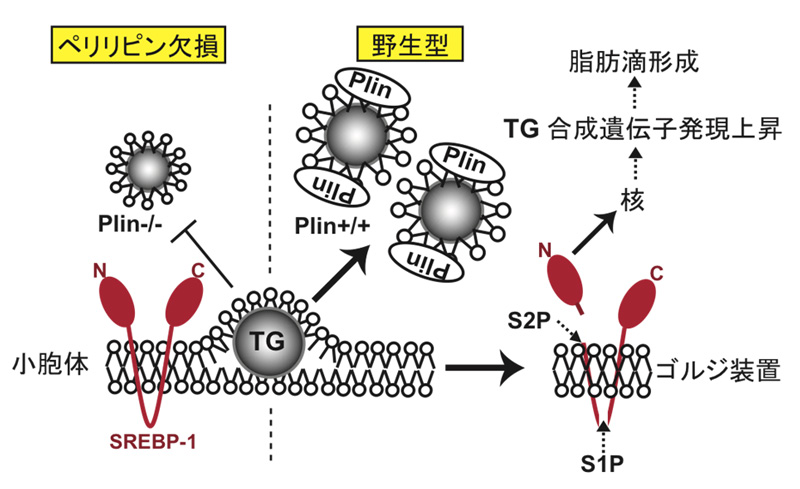

脂肪細胞は自ら脂肪酸・TG合成を行い、その結果大量に蓄積されたTGは脂肪滴として細胞内に蓄えられる。TG合成は細胞内の小器官、小胞体で行われ、リン脂質二重層の膜間に蓄えられたTGは、やがてリン脂質一重層の膜に覆われた脂肪滴として細胞質へと放出される。ペリリピンが欠損するとこの放出システムが十分に作動せずに、脂肪滴の数、サイズが減少する。小胞体膜上には転写因子SREBP-1が局在し、SREBP-1は2カ所の膜貫通領域を持つ小胞体膜タンパク質である。インスリン、その他の刺激に応じて、SREBP-1は小胞体からゴルジ装置へと輸送され、そこに局在する切断酵素によりN末端側が切り出され、この活性型が核へと移行する。核においては脂肪酸・TG合成経路の複数の酵素遺伝子の発現を促進する。

図1 ペリリピン存在下での脂肪滴形成→SREBP-1活性化→トリグリセリド合成遺伝子発現上昇→脂肪滴形成という正の循環システム (拡大画像↗)

今回の研究により、ペリリピンを欠損したマウスにおいて脂肪滴形成が十分に行われなくなるとSREBP-1は小胞体上に留まり活性化されず、脂肪合成遺伝子の発現も低下することが明らかになった。研究グループは、細胞内での現象を詳細に解析するために、野生型マウス、ペリリピン欠損マウスの胎児よりMEF(胎児繊維芽細胞)を採取し、シャーレ上で培養し、分化刺激を与えて成熟脂肪細胞へと分化させた。その結果、ペリリピン欠損マウス胎児線維芽細胞(MEF)は脂肪細胞へと分化するものの脂肪滴の数は少なく、脂肪蓄積量も低かった。そこで、この細胞にペリリピンを遺伝子導入し、成熟脂肪細胞へと分化させると、脂肪滴数は増加し、脂肪蓄積量も回復した。さらにSREBP-1活性型が増加し、脂肪酸・TG合成経路の複数の遺伝子発現も上昇した。すなわち、ペリリピンによる脂肪滴形成促進が、小胞体膜環境を変動させ、SREBP-1の活性化を調節する機構の存在が示唆された。そこで、脂肪細胞分化の前後で小胞体膜に変化があったことを検出する目的で、分化前の前駆脂肪細胞、分化後の成熟脂肪細胞から小胞体を超遠心法で回収し、膜に含まれる遊離コレステロール量を測定した。すると、脂肪滴形成に伴い小胞体膜のコレステロール量は減少した。すなわち、小胞体膜から脂肪滴が形成される際に膜コレステロールが引き抜かれ、動員されることが示唆された。ペリリピン欠損マウスの脂肪組織から小胞体を回収し、膜コレステロール量を測定すると、野生型マウスの小肪体よりコレステロール量が有意に高く、脂肪滴形成に伴い小胞体膜コレステロール量が減少することを物語っていた。以上の知見は、脂肪滴形成が小胞体膜環境を変化させ、SREBP-1のゴルジ装置への輸送、その後の活性化促進を導く機構の存在を示している。

脂肪細胞における脂肪滴形成は、SREBP-1活性化を介して脂肪合成促進、さらなる脂肪滴形成を亢進する正の循環システムを駆動させる。生物は生命進化の過程で常に飢餓と戦ってきた。生物は一度エサにありつくと、その栄養分を次の飢餓に備えて脂肪組織に効率良く溜め込むことで生存してきた。つまり、栄養分が補給される限り、脂肪滴形成を盛んに行い、SREBP-1活性化を介して脂肪合成を促進し、さらに脂肪滴形成を亢進するという無限のシステムを獲得した。しかし、これまでどの生物も過剰に栄養分が補給されることはなく、この無限循環システムはエサにありつけない飢餓によって自然と停止していた。人類という生物のみが、飢餓に遭遇することなく、無尽蔵な栄養分を補給される環境に生息した結果、この循環システムは肥満という疾病の火種となる、異常な生理状態を人類にもたらしたとも言える。

発表雑誌

- 雑誌名

- PLoS ONE 8 (5): e64605.

- 論文タイトル

- Perilipin-mediated lipid droplet formation in adipocytes promotes sterol regulatory element-binding protein-1 processing and triacylglyceride accumulation

- 著者

- Yu Takahashi, Akihiro Shinoda, Norihiko Furuya, Eri Harada, Naoto Arimura, Ikuyo Ichi, Yoko Fujiwara, Jun Inoue and Ryuichiro Sato

- DOI番号

- 10.1371/journal.pone.0064605

- アブストラクト

- http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0064605

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 食品生化学研究室

教授 佐藤 隆一郎

Tel: 03-5841-5136

E-mail: aroysato@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

用語解説

- 注1 脂肪滴形成

- トリグリセリドは小胞体膜上で合成されると、リン脂質二重層の小胞体膜間の疎水性環境に留まる。トリグリセリド量が増えると、このこぶ状の突起が放出され、リン脂質一重層に取り囲まれた脂肪滴として細胞質に存在する。ペリリピンが脂肪滴形成を促進する事は事実であるが、どのような機構でこぶ状の突起が脂肪滴として放出されるか、その詳細な分子機構は依然として明らかでない部分が多い。

- 注2 SREBP(sterol regulatory element-binding protein)-1

- SREBPには1と2が存在し、1は脂肪酸・TG合成関連遺伝子発現を、2はコレステロール合成関連遺伝子発現を促進する。いずれも2カ所の膜貫通領域を介して小胞体膜上に局在し、細胞にある種の刺激が来ると、ゴルジ装置へ輸送され、そこで活性型へと切断される。ゴルジ装置には2種類に切断酵素S1PとS2Pが存在する。肝臓においてSREBP-1活性型が増加する事が、メタボリックシンドローム発症の一因であると考えられている。

- 注3 ペリリピン

- 脂肪滴表面タンパク質で、脂肪細胞特異的に発現する。ペリリピンで覆われた脂肪滴は脂肪分解酵素の攻撃を受けにくく、脂肪細胞で脂肪滴を蓄積する目的にかなっている。脂肪細胞以外の通常細胞には、構造の似たファミリーメンバーが存在しており、例えば肝細胞でも脂肪滴は形成される(脂肪肝などで)が、脂肪分解酵素の攻撃は受けやすいために、脂肪細胞に存在する脂肪滴のような巨大な滴にはならない。ペリリピン欠損マウスでは、脂肪細胞でわずかに脂肪滴が形成されるが、その脂肪滴の回りにはこれらファミリーメンバーが局在している。