糸状菌におけるストレス顆粒の形成の可視化と新しい構成因子の発見

- 発表者

-

Hsiang-Ting Huang (東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命工学専攻 博士課程3年)

丸山 潤一 (東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命工学専攻 助教)

北本 勝ひこ (東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命工学専攻 教授)

発表概要

ストレス適応機構の一つとして、「ストレス顆粒」の形成が重要であることが酵母や動物細胞で明らかにされつつあります。今回、糸状菌(カビ)において初めてストレス顆粒の形成の可視化に成功し、糸状菌のみがもつストレス応答タンパク質(SO)が、ストレス顆粒を構成する新しい因子の一つであることを発見しました。

発表内容

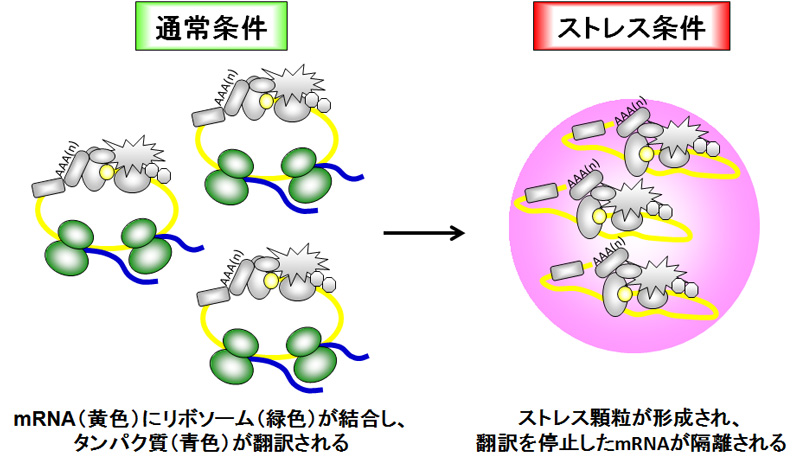

図1 ストレス顆粒の形成モデル (拡大画像↗)

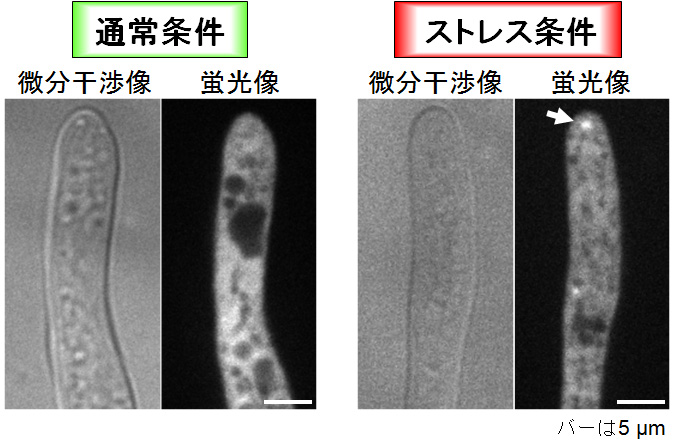

図2 菌糸先端にストレス顆粒が形成される (拡大画像↗)

ストレス顆粒の構成因子を蛍光タンパク質で標識した麹菌細胞を、蛍光顕微鏡で観察した。通常条件ではストレス顆粒は観察されないが、ストレス条件に移すと菌糸先端にストレス顆粒の形成が観察された(矢印)。

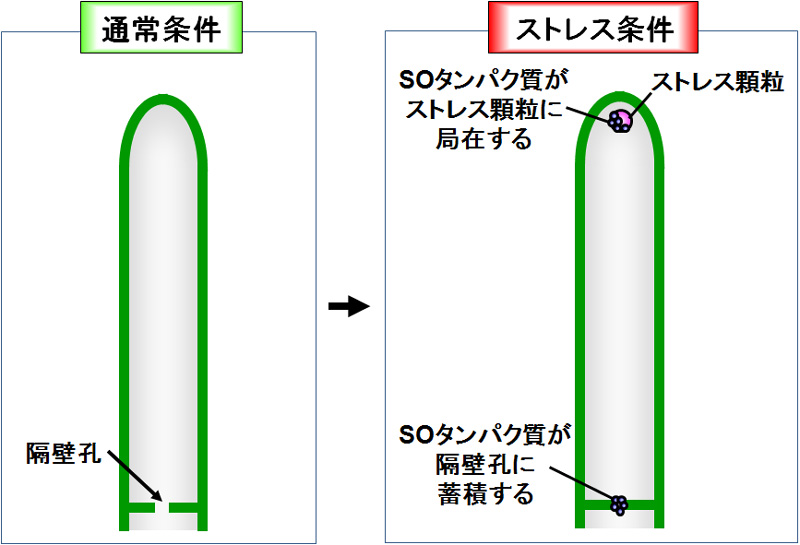

図3 糸状菌のストレス顆粒形成モデル (拡大画像↗)

ストレス顆粒は、特定のストレス刺激(熱ショック、栄養飢餓、酸化ストレスなど)に応答して形成される細胞質内構造体であり、その本体はmRNA、RNA結合タンパク質、及び40Sリボゾームなどからなる凝集体です。ストレス顆粒が形成されると、ハウスキーピング遺伝子(注1)などのmRNAが顆粒内へ取込まれ、一部のタンパク質への翻訳が一時的に停止します(図1)。ストレス顆粒の形成は動的かつ可逆的であり、細胞がストレスから回復すると数分で消失して翻訳が再開されます。この様な一過性の翻訳抑制は、異常タンパク質の蓄積を防ぎ、更なる細胞損傷を回避する重要なストレス適応機構として機能しています。

糸状菌(カビ)は、菌糸とよばれる細長い細胞が連なった形態からなり、菌糸の先端生長によりコロニーを形成します。そのため、菌糸先端は、先端生長に必要なタンパク質が多種、多量に生産される非常に活性が高い部位であることが知られています。

私たちはこれまでに、日本酒や醤油の製造で使用されている麹菌を用いて、様々な細胞内構造を可視化し、その動きを捉えてきました。本研究では、ストレス顆粒のマーカータンパク質を蛍光タンパク質で標識した麹菌細胞を作製し、蛍光顕微鏡で観察しました。その結果、高温、低温、酸化ストレス、栄養源飢餓などの様々なストレスに応答して、ストレス顆粒が菌糸先端に形成されることを見いだしました(図2)。糸状菌の菌糸先端は活発な生長を行うとともに、アミラーゼなどの酵素を分泌する重要な部位であることが知られています。今回の観察結果から、菌糸先端がストレスに対し、もっとも敏感に応答する部位であることがわかりました。

私たちは、糸状菌特異的なタンパク質であるSOが、ストレスに応答して隔壁孔(注2)に蓄積することを報告しています。今回、SOの挙動を詳細に調べた結果、菌糸先端に形成されるストレス顆粒にも局在することを発見しました(図3)。また、SOを欠損した麹菌ではストレス顆粒の形成部位が異常になることも見いだしました。

本研究では、糸状菌でストレス顆粒の形成を初めて可視化し、その新しい構成因子としてSOを発見しました。今後、このストレス顆粒の研究が進展することにより、ストレスに強いタフな麹菌を開発するヒントが得られることが期待されます。たとえば、日本酒や醤油の製造において、ストレスを受けながらも高い酵素活性を維持できる麹菌を育種することができるかもしれません。

これまで日本酒などの製造に欠かせない重要な微生物として麹菌が研究されてきましたが、今回の研究では、糸状菌のもつ基本的な特性の解明に麹菌が貢献したものとして画期的なことと考えています。

なお、本研究はノボザイムジャパン研究ファンドの支援を受けて行われました。

発表雑誌

- 雑誌名

- 「PLoS ONE」 オンライン版:日本時間8月22日午前6時(米国東部時間21日午後5時)

- 論文タイトル

- Aspergillus oryzae AoSO is a novel component of stress granules upon heat stress in filamentous fungi

- 著者

- Hsiang-Ting Huang, Jun-ichi Maruyama, and Katsuhiko Kitamoto

- DOI番号

- 10.1371/journal.pone.0072209

- アブストラクト

- http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0072209

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命工学専攻 微生物学研究室

教授 北本 勝ひこ

Tel: 03-5841-5161

Fax: 03-5841-8033

E-mail: akitamo@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

用語解説

- (注1) ハウスキーピング遺伝子

- 多くの組織や細胞中に共通して一定量発現する遺伝子のこと。常に発現され、細胞の維持、増殖に不可欠な遺伝子。

- (注2) 隔壁孔

- 糸状菌では、細長い菌糸細胞は隔壁により仕切られており、隣あう細胞間で細胞質が行き来できるようにその中央に孔があいている。この細孔のことをいう。