福島の森林生態系におけるセシウム137の腐食連鎖系を通じた生物学的拡散について

- 発表者

-

村上 正志(千葉大学 大学院理学研究科 地球生命圏科学専攻・准教授)

大手 信人(東京大学 大学院農学生命科学研究科 森林科学専攻・准教授)

鈴木 隆央(千葉大学 大学院理学研究科 地球生命圏科学専攻・院生)

石井 伸昌(独立行政法人放射線医学総合研究所 放射線防護研究センター・主任研究員)

五十嵐 祥晃(千葉大学 大学院理学研究科 地球生命圏科学専攻・院生)

田野井 慶太朗(東京大学 大学院農学生命科学研究科 附属放射性同位元素施設/応用生命化学専攻 放射線植物生理学研究室・准教授)

発表概要

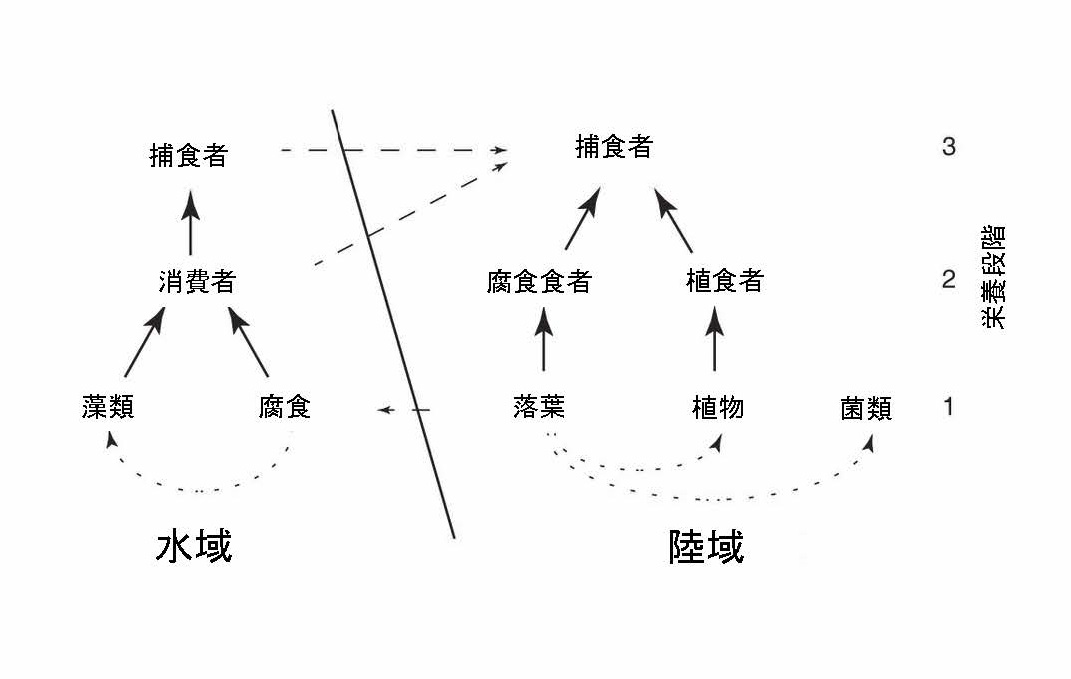

図-1 この研究で想定した食物網

(拡大画像↗)

10種類の機能群ごとに生物の採集を行った。実線・点線は摂食関係や形態の変成による養分のフローを示す。破線は生物の空間的な移動を示す。例えば、オタマジャクシのカエルへの変態、ヤゴのトンボへの変態、落葉の森林から渓流への移動などは破線で表されている。

東日本大震災に伴う福島第一原発における事故により放出された放射性核種のうち、セシウム137(137Cs)はその放出量と半減期(30.1年)から、生物への影響が最も大きいと考えられている。放射性セシウムは、森林生態系において、落ち葉の上に降り積もったが、この放射性物質が、今後自然生態系の中でどのように移動し分布するようになるかを把握することは、その生態リスクを評価するために必須である。

本研究では、森林生態系において放射性セシウムが、食物網(図-1)を通じてどのように生物間で移動するか把握することを目的とした。

発表内容

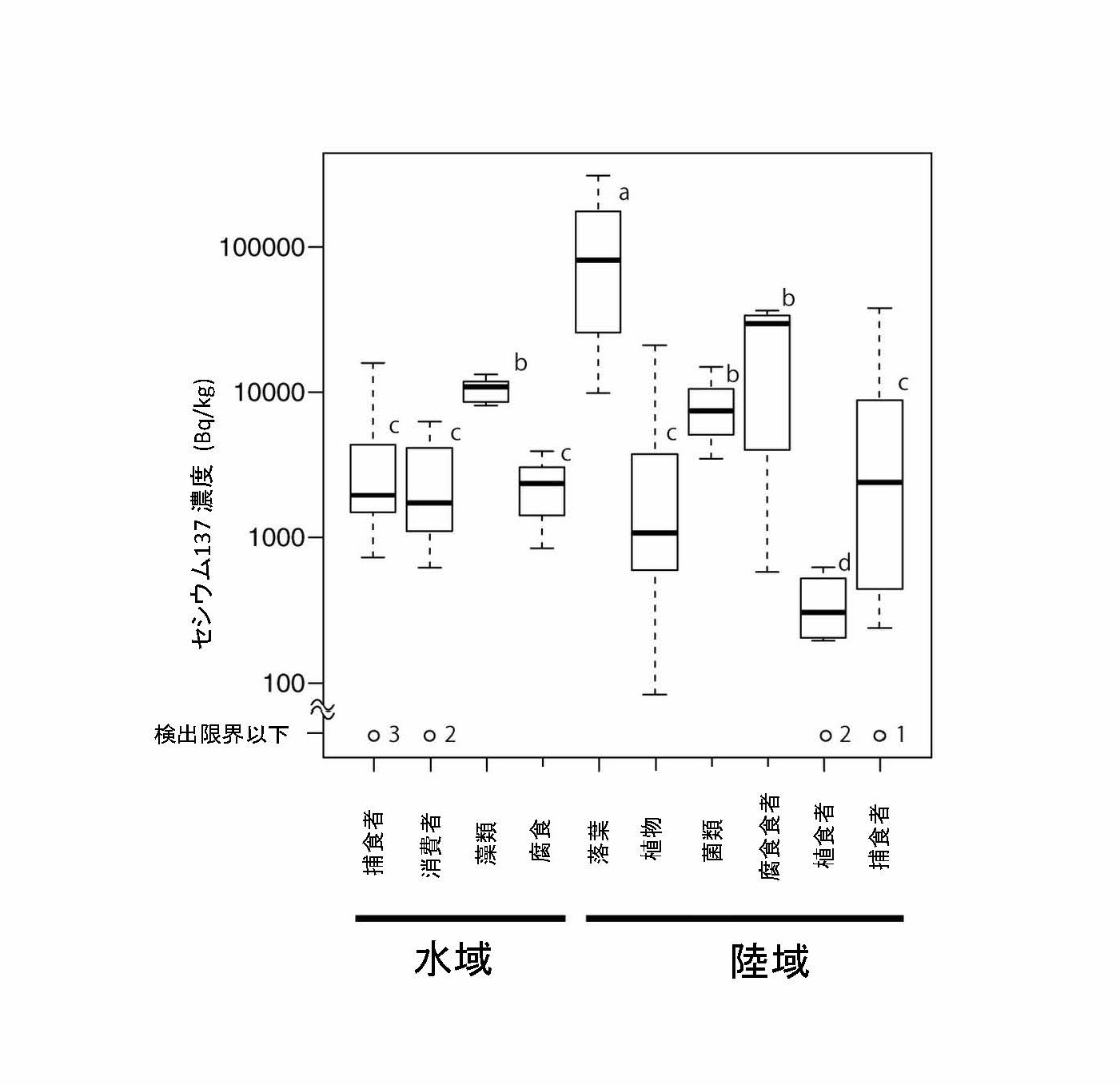

図-2 機能群ごとの137Cs濃度

(拡大画像↗)

各プロットに附記されているアルファベットは、機能群を統計的にグルーピングをした結果を示している。同じ文字は同じグループを示す。試料の測定値が、測定器の検出限界以下であったものについて試料数を附記している。

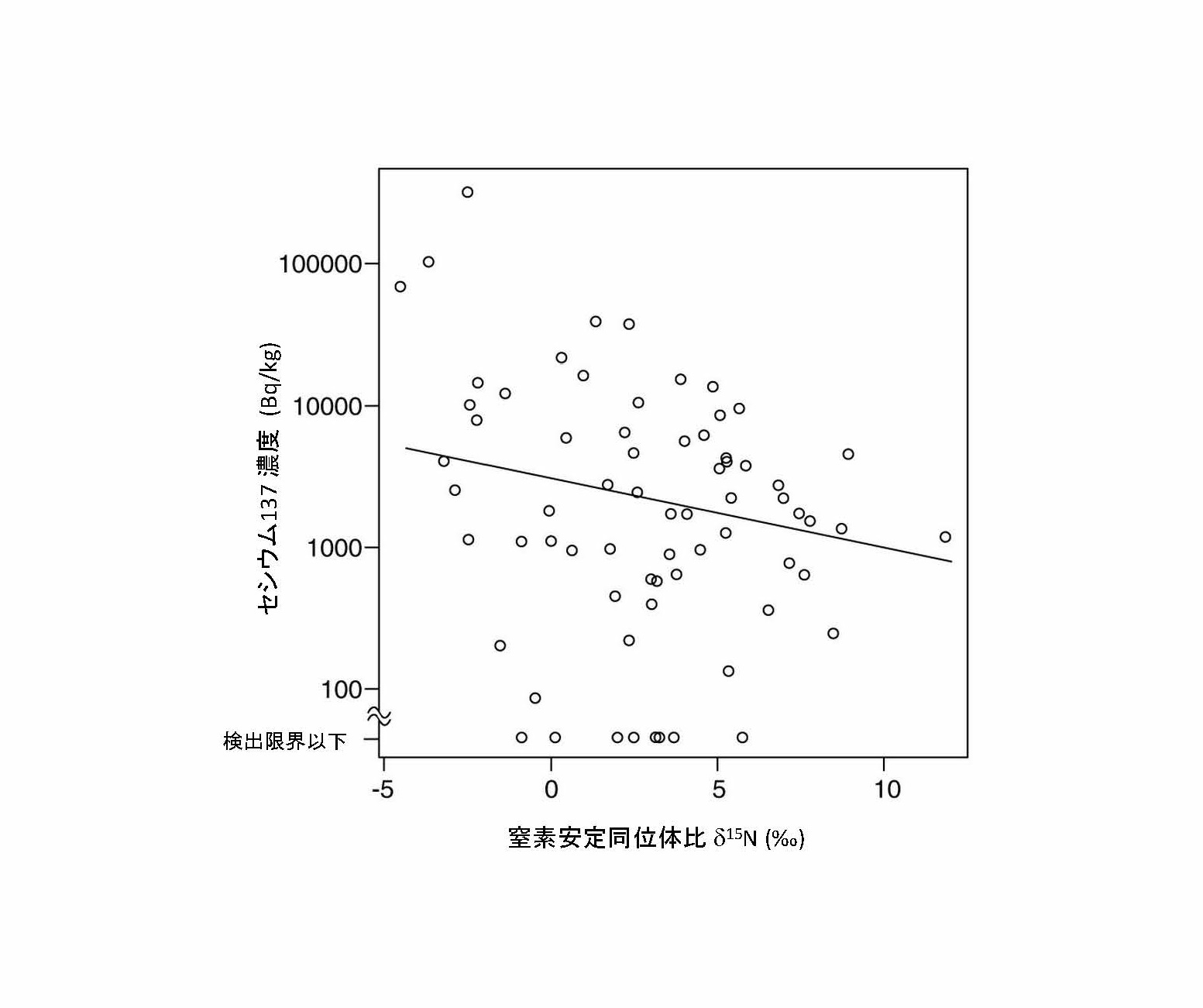

図-3 生物試料のδ15Nと137Cs濃度の関係(拡大画像↗)

回帰式は、log(137Cs) = - 15.7(δ15N) + 1392で示される。検出限界以下のデータはこの解析には用いていない。

福島県北部、伊達市小国地区の河川上流部集水域で調査を行った。福島第一原発からの距離は約50kmで、森林は落葉広葉樹二次林、スギ人工林からなる。調査の結果以下のことが明らかになった。

1.137Csは2010年に堆積された、落葉上に降下し、そこに蓄積している。

2.この137Csは、植物の根系を通じて植物体内にはそれ程取り込まれていない。

3.一方、落葉を直接利用する腐食食者(ミミズやケバエの幼虫など)は著しく137Csを取り込んでいる。(図-2)

4.陸上の捕食性生物も、比較的高い137Csを示し、腐食連鎖を通じた137Csの取り込みが示唆される。(図-2)

5.窒素安定同位体比を用いた解析から、栄養段階に沿った137Csの増加は観察されず(図-3)、いわゆる、生物濃縮(栄養段階が上がると特定の成分の濃度が増加すること)は生じていない。

本論文の一番の主張は、今回森林域に広く降り積もった137Csが、植物を通じた生食連鎖にはそれ程入らず、腐食連鎖を通じて動物に移行していることを示した点である。また、5の生物濃縮が見られない点も重要な知見といえる。ただし、本論文では「栄養段階が上がると特定の成分の濃度が増加すること」という定義に照らして、濃縮は起こっていないということを示している。

発表雑誌

- 雑誌名

- SCIENTIFIC REPORTS , 4 , 3599

- 論文タイトル

- Biological proliferation of cesium-137 through the detrital food chain in a forest ecosystem in Japan

- 著者

- Masashi Murakami*, Nobuhito Ohte, Takahiro Suzuki, Nobuyoshi Ishii, Yoshiaki Igarashi, Keitaro Tanoi

*: corresponding author - DOI番号

- doi:10.1038/srep03599

- full text

- http://www.nature.com/srep/2014/140108/srep03599/full/srep03599.html

問い合わせ先

千葉大学 大学院理学研究科 地球生命圏科学専攻

准教授 村上 正志

E-mail: muramasa@faculty.chiba-u.jp

東京大学 大学院農学生命科学研究科 森林科学専攻

准教授 大手 信人

研究室URL: http://sabo.fr.a.u-tokyo.ac.jp/index_j.html