結晶性セルロースの分解は、切断の「速さ」ではなく基質を掴み続ける「ねばり強さ」が重要である

〜やはりカメはウサギに勝る〜

- 発表者

-

中村 彰彦(東京大学大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 博士課程3年 日本学術振興会特別研究員)

渡辺 大輝(金沢大学大学院自然科学研究科 数物科学専攻 博士課程2年)

石田 卓也 (東京大学大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 特任助教)

内橋 貴之(金沢大学大学院自然科学研究科 数物科学専攻 准教授)

和田 昌久(東京大学大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 准教授)

安藤 敏夫(金沢大学大学院自然科学研究科 数物科学専攻 教授)

五十嵐 圭日子(東京大学大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 准教授)

鮫島 正浩(東京大学大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 教授)

発表のポイント

◆結晶性セルロースを分解する為には、基質の加水分解速度よりも連続的な反応が重要である

◆キノコやカビが作るセルロース分解酵素であるセルラーゼがどれだけ連続的に反応できるかを、分子を直接観測することによって比較した

◆植物体由来の資源を、より効率的に変換できる酵素のデザインの指標となる

発表概要

セルロースは地球上に最も多く存在する生物由来資源ですが、その一方で結晶性が高く,分解されにくいという性質が変換利用を困難にしています。本研究では、キノコやカビが作る結晶性セルロース分解酵素である3種類のセルラーゼが、セルロース上でどのように働くのかを分子レベルで直接観察し、その挙動を比較しました。その結果、結晶性セルロースを分解する為に必要な酵素の性質は、童話「ウサギとカメ」の様に、酵素の反応速度の「速さ」では無く、一度セルロースを掴んだらどれだけ多くの回数セルロース鎖を分解できるかという「粘り強さ」であることを明らかにしました。この結果からセルロースを有用資源に変換する為に、より効率的な酵素をデザインする事ができると考えられます。

発表内容

セルロースは植物細胞壁の主要成分であり、地球上に最も多く存在する生物由来資源です。その為、セルロースを人々が利用しやすいアルコールや有機酸に変換し、製造する研究が世界的に行われています。しかしながら、セルロースは強固に分子鎖が集まった結晶構造を有しており、植物細胞壁の強度の源であるため、セルロース分解酵素セルラーゼによる分解効率が低いことが問題となっています。

一方でキノコやカビなどの糸状菌と呼ばれる微生物は、自然界において木や草などを栄養源とする分解者としての役割を担っています。これらの微生物はトンネル状の構造を持ったセルロース分解酵素セルラーゼを生産し、その特殊な構造が結晶性セルロースを分解する為に重要であると言われています。またカビのセルラーゼのトンネル構造は、キノコのセルラーゼよりも長い事から、2つのセルラーゼでは酵素の性質が異なっていると考えられています。しかしながら、セルラーゼがセルロースを分解するという反応は不均一系(注1)で起こることから、実際に働いている分子と働いていない分子が反応系中に混在しており、今までの分解活性測定法では酵素分子の性質を評価する事が非常に困難でした。

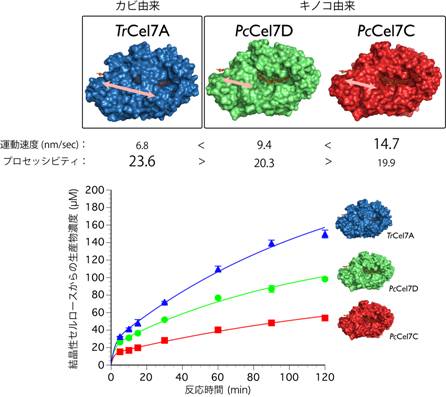

そこで私たちは金沢大学との共同研究により、高速原子間力顕微鏡(注2)を用いて、それぞれの酵素に関して分子レベルの働きを直接観測しました。またカビの一種であるTrichodarma reeseiが生産するセルラーゼ(TrCel7A)およびキノコの一種であるPhanerochaete chrysosporiumが生産する2つのセルラーゼ(PcCel7C及びPcCel7D)の分解反応の速さと、連続的に分解反応できる回数(プロセッシビティ)を比較することで、結晶性セルロースを分解するために重要な因子を調べました。

その結果、結晶性セルロース上を速く動く酵素ほど連続的に分解できる回数が少なく、二つの性質の間には「トレードオフ」の関係があることが分かりました。また結晶性セルロース上を速く動く酵素よりもプロセッシビティが高い酵素の方が、効率的に結晶性セルロースを分解できる事が分かりました。これは、結晶性セルロースではセルラーゼが分解開始可能なセルロース末端が少ない為に、一度反応を開始したらなるべく多く分解反応をする事が重要である事を示していると考えられました。

本研究の結果より、動く速度が速い「ウサギ」の様なセルラーゼよりも、粘り強く分解反応をする「カメ」の様なセルラーゼの方が、結晶性セルロースの分解に向いていることが明らかとなりました。

これらの成果は植物体由来の資源(バイオマス)をより効率的に変換できる酵素デザインの指標となり、バイオマスの有効利用の可能性が広がります。

本研究は、(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)、科学研究費補助金(新学術領域研究「植物細胞壁機能」、特別研究員奨励費)、科学技術振興-先端的低炭素化技術開発機構(JST-ALCA)の支援を受けて行われました。

発表雑誌

- 雑誌名

- 「The Journal of the American Chemical Society」(in press)

- 論文タイトル

- Trade-off between processivity and hydrolytic velocity of cellobiohydrolases at the surface of crystalline cellulose

- 著者

- Akihiko Nakamura1, Hiroki Watanabe2, Takeshi Tsukada1,2, Takayuki Uchihashi2, Masahisa Wada1, Toshio Ando2, Kiyohiko Igarashi1 and Masahiro Samejima1*

* 責任著者

1 東京大学大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻

2 金沢大学大学院自然科学研究科 数物科学専攻 - DOI番号

- 10.1021/ja4119994

- アブストラクト

- http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja4119994

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 森林化学研究室

教授 鮫島 正浩(さめじま まさひろ)

Tel: 03-5841-5255

Fax: 03-5841-5273

E-mail: amsam@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

准教授 五十嵐 圭日子(いがらし きよひこ)

Tel: 03-5841-5258

Fax: 03-5841-5273

E-mail: aquarius@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

用語解説

- 注1 不均一系

- 一般的に2つ以上の相が含まれる系のことを言う。結晶性セルロースは不溶性の固体であるのに対して、セルラーゼによって分解された生成物(セロビオース)は水溶性であることから、セルラーゼによるセルロースの分解は固体と液体の2つの相が1つの反応系に存在している「不均一系」であると言える。

- 注2 高速原子間力顕微鏡

- 従来の原子間力顕微鏡よりも高速かつ繊細に試料の表面の凹凸を検出できる顕微鏡。これにより酵素1分子の働きを直接観測する事ができる。