「花」を「葉」に変える病気の謎を解く - 原因遺伝子の発見と発症メカニズムの解明 -

- 発表者

-

前島健作(東京大学大学院農学生命科学研究科 生産・環境生物学専攻 日本学術振興会特別研究員)

難波成任(東京大学大学院農学生命科学研究科 生産・環境生物学専攻 教授)

発表のポイント

◆植物病原細菌ファイトプラズマが引き起こす、花を葉に変える葉化病(PHYLLODY)の原因遺伝子「ファイロジェン(PHYLLOGEN)」がファイトプラズマに共通して存在する病原性遺伝子であることを発見しました。

◆ファイロジェンは、花の形成を決定するタンパク質を分解し、花形成プロセスを阻害し葉に変えてしまうことを世界で初めて明らかにしました。

◆ファイロジェンを植物に導入すれば、病原体に感染させることによる萎縮や枯死の遺伝子の影響を受けずに緑色の花を持った付加価値の高い新たな園芸品種が開発できます。

発表概要

ファイトプラズマ(注1)はイネなどの作物を萎縮し枯らすほか、天狗巣病や葉化病など1000種類以上の植物に病気を引き起こし、収穫を皆無にするなど、農業に甚大な被害を与える微小な植物病原細菌です。特に花を葉に変える葉化症状を呈する植物は、緑花アジサイのように病気と判明するまでは魅力的で付加価値の高い品種として市場で珍重され高値で取引されるなど、多くの関心を集めてきましたが、そのメカニズムはこれまで不明でした。

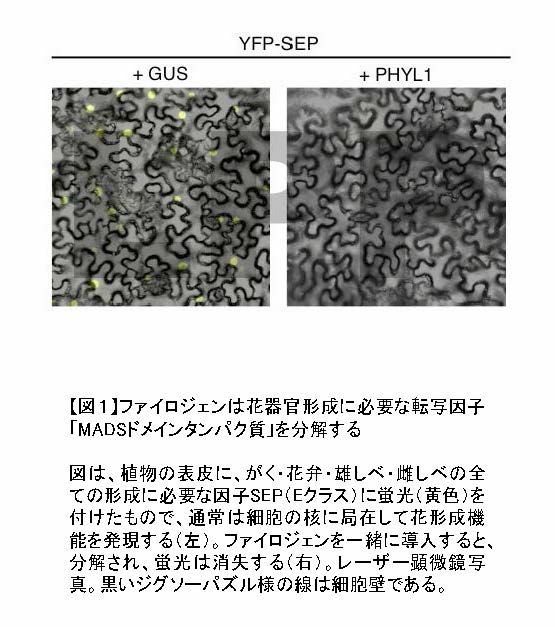

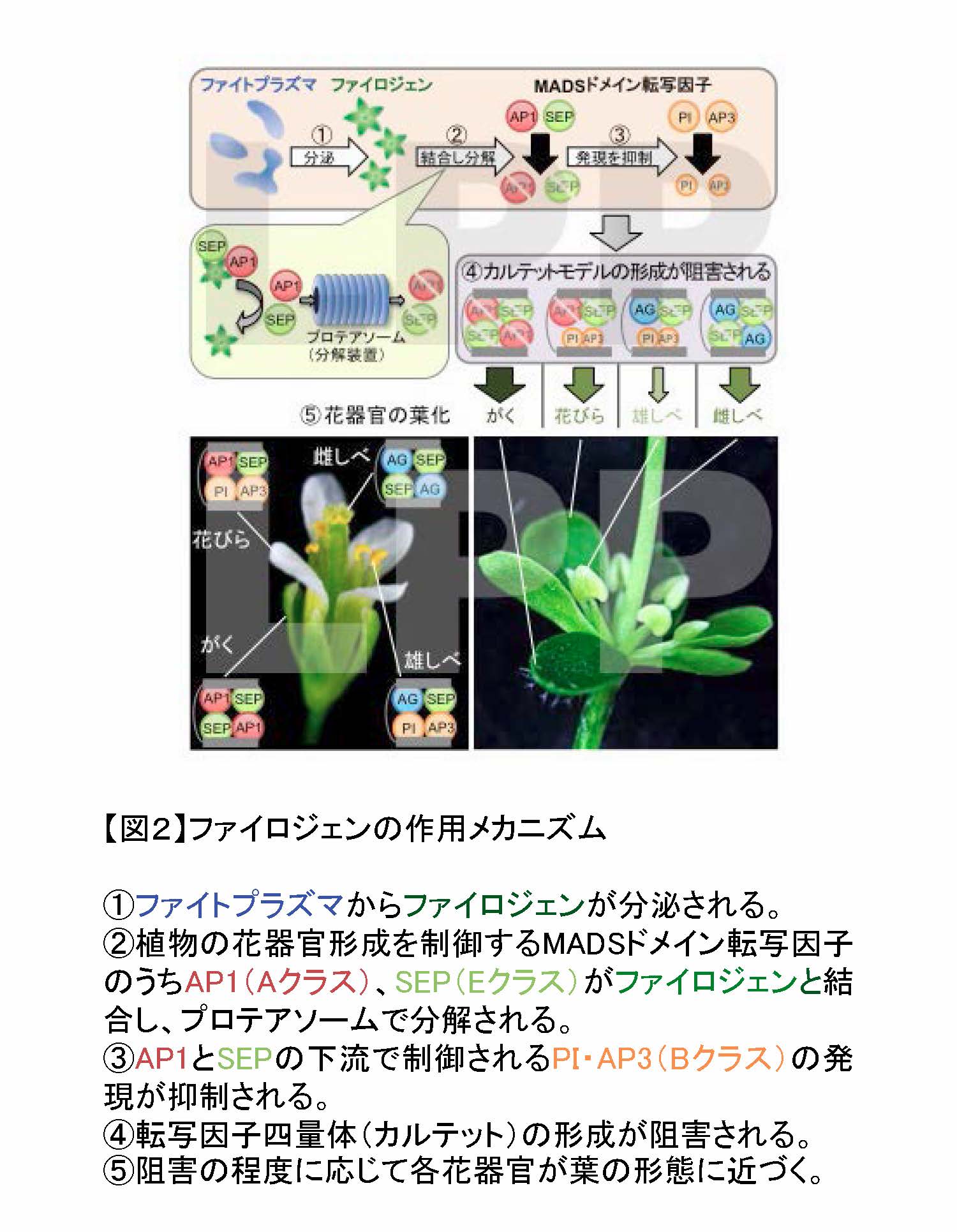

今回、東京大学大学院農学生命科学研究科の難波成任教授らの研究グループは、花が葉になる葉化症状の原因遺伝子が数多くのファイトプラズマのゲノムに共通して存在する遺伝子群であることを発見し「ファイロジェン(葉化症状PHYLLODY➡PHYLLOGEN、注2)」と命名しました。さらに、ファイロジェンは、植物で共通して花器官の形成を制御するタンパク質(MADSドメイン転写因子群)に結合し、この転写因子群にタンパク質分解装置(プロテアソーム)(注3)で分解されるような標識(ユビキチン)を付加します。これによって、転写因子群はプロテアソームにより分解され(図1)、結果として花器官の形成に関わる遺伝子群の発現が抑制されることも証明しました。これにより、花器官の形成が阻害され葉に変化してしまうこと、すなわち葉化病の発病メカニズムを世界で初めて発見しました(図2)。

ファイトプラズマは非常に多くの植物に感染し葉化を引き起こすことが知られており、ファイロジェン遺伝子の導入により同様に多数の植物に葉化を引き起こすことができると考えられるため、その利用により、病原体に感染させることなく緑色の花を咲かせる新たな園芸品種を開発できます。また、茎葉を収穫する作物にファイロジェンを発現させることにより、いつまでも葉を付けた茎が伸びるため、収量増が期待されます。さらに、ファイロジェンの働きを阻害する物質を開発すれば、ファイトプラズマ病の治療につながる可能性が高まります。

発表内容

ファイトプラズマは、1967年に故土居養二東京大学名誉教授らにより世界で初めて発見された新たな植物病原微生物群で、2004年に東京大学大学院農学生命科学研究科の難波成任教授らの研究グループにより、世界に先駆け全ゲノムが解読されました。その後、全ゲノム情報を基に、同研究グループでは萎縮病や天狗巣病の原因遺伝子(TENGU)とその発病メカニズムを明らかにしてきた経緯があります。

一方で、花と葉の関係については、ゲーテが200年以上も前に、自著「植物変形論」の中で結論づけたように、「花は葉が変化したもの」であり、花は、それぞれ葉が変化した、がく、花弁、雄しべ、雌しべの各花器官から構成されます。植物細胞が葉の代わりにこれらの花器官に分化するメカニズムは植物に普遍的であり、A・B・C・Eクラスに分類される4種類のタンパク質(MADSドメイン転写因子群)の組合せからなる「カルテットモデル」(注4)によりそれぞれの花器官に分化することが知られています。したがって、花が葉に変化する葉化病と花器官の分化メカニズムには関連がある可能性がありましたが、その全貌は不明でした。

今回、同研究グループは花が葉になる葉化症状の原因遺伝子として「ファイロジェン」がファイトプラズマのゲノムに共通して存在する遺伝子群であることを発見しました。さらに、各種のファイロジェン遺伝子を植物に導入したところ、いずれも葉化病が再現されることも確認しました。

葉化病の発病メカニズムについては、まず、ファイロジェンはカルテットモデルを構成するMADSドメイン転写因子群のうち少なくともA・Eクラスの転写因子に結合する性質を持っていることが分かりました。そこで、実際にA・Eクラスの転写因子をファイロジェンとともに植物細胞に導入したところ、それら転写因子が分解されることが明らかになりました。また、タンパク質分解装置(プロテアソーム)を阻害するようにあらかじめ処理するとA・Eクラスの転写因子の分解が阻害されたため、ファイロジェンが導入された植物のプロテアソームを利用してMADSドメイン転写因子群を分解していることが確かめられました。また、A・Eクラスの転写因子はBクラスの転写因子の発現を誘導することが知られていますが、ファイロジェンを発現させた植物では逆にBクラスの転写因子の発現が抑制されていました。つまり、A・Eクラスの転写因子が細胞内で分解されたため、Bクラスの転写因子の誘導が阻害されたと推定されます。

以上の結果から、ファイトプラズマに感染しファイロジェンが分泌された植物では、各花器官の形成に必要なカルテットモデルを構成する転写因子の多くが、分解または発現抑制され、これが原因で各花器官の葉化が起こり、花から新たに枝葉が形成されることが説明されます。今回の成果は、ファイトプラズマの病徴である萎縮、天狗巣、葉化のうち、最後のピースであった葉化症状の原因遺伝子の普遍性とその病理メカニズムを解明したものであり、これら全てのピースを本研究グループがそろえたという画期的な成果です。

ファイロジェンは植物が花を付け結実して一生を終えるのを阻害し、代わりに新しい茎と葉を次々に発生させ、植物を緑色に保つ働きを持っています。これは、ファイトプラズマが緑色を好む媒介昆虫を感染植物におびき寄せ、ほかの植物に感染し拡大する機会を得るために、ファイトプラズマが長い時間をかけて進化のすえ確立してきた戦略である可能性があります。

アジサイなどではファイトプラズマに感染した緑花が珍重されますが、これまでに研究グループが発見したファイトプラズマゲノム中の萎縮病遺伝子により植物は小型化し次第に衰弱・枯死するほか、天狗巣病遺伝子(TENGU)により小さな枝をたくさん出します。ファイトプラズマに感染させることなくファイロジェンだけを植物に発現させれば、生育が旺盛で花を緑色にした新たな園芸品種が開発できるほか、茎葉を収穫する作物にファイロジェンを導入すれば、いつまでも葉を付けた茎が伸びるようになるため、収量増が期待できます。またこれらの遺伝子の働きを阻害する物質を開発すれば、ファイトプラズマ病治療につながることが期待されます。

発表雑誌

- 雑誌名

- The Plant Journal(英国の国際植物科学誌)

- 論文タイトル

- Recognition of floral homeotic MADS-domain transcription factors by a phytoplasmal effector, phyllogen, induces phyllody(ファイトプラズマの葉化遺伝子「ファイロジェン」は花形成遺伝子を認識・分解し花を葉に変える)

- 著者

- Kensaku Maejima, Ryo Iwai, Misako Himeno, Ken Komatsu, Yugo Kitazawa, Naoko Fujita, Kazuya Ishikawa, Misato Fukuoka, Nami Minato, Yasuyuki Yamaji, Kenro Oshima, and Shigetou Namba

- DOI番号

- 10.1111/tpj.12495

- アブストラクト

- http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tpj.12495/abstract

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 生産・環境生物学専攻 植物病理学研究室

教授 難波成任

Tel:03-5841-5053

Fax:03-5841-5054

研究室URL:http://papilio.ab.a.u-tokyo.ac.jp/planpath/

用語解説

- 注1 ファイトプラズマ

- 1967年にマイコプラズマ様微生物(mycoplasma-like organism, MLO)として世界に先駆けて日本で発見された植物病原細菌。1000種以上の植物に感染し、ファイトプラズマ属(モリキューテス綱)に分類される重要な植物病原細菌のグループである。細胞壁を欠いた直径0.1〜0.8 μm(マイクロメートル)の不斉形粒子で、細菌の中でも最小である。ヨコバイ等の昆虫により植物から植物へと伝搬され、植物では篩部に寄生する。感染した植物は萎縮病、天狗巣病を呈するほか、葉化病(花の葉化・緑化)など、特徴的な病気を引き起こす。日常、私たちの身近に頻繁に認められる病気であり、緑色の花が咲くアジサイでは商品価値が認められ、品種登録されていた例もある。小さなポット植えの場所を取らないタイプのポインセチア(枝分れが豊富で、矮性化するタイプ)は、クリスマスシーズンになると欠かせないが、全て育種後ファイトプラズマに人工的に感染させ、天狗巣病を発病させているものであることはあまり知られていない。健全なポインセチアは2mにもなる。

<ファイトプラズマによって引き起こされる主な症状>

萎縮:茎や葉の生長が害され、著しく矮性となる症状

天狗巣:側芽が異常に発達し、小枝が密生する症状

花の葉化:花びらやがく・雌しべ・雄しべが葉に置き換わってしまうこと

花の緑化:花びらなどが緑色を帯びること - 注2 ファイロジェン(PHYLLOGEN)

- phyllody-inducing gene family(葉化誘導遺伝子ファミリー)の略。phyllo-(葉)+-gen(を生ずるもの=gene(遺伝子))。phyllo-(葉)+-ody(になる変化)。難波教授らは、これまで「葉化病(PHYLLODY)」の原因遺伝子として「ファイロジェン(PHYLLOGEN)」の存在を予測し研究してきました。その結果、今回、これまで不明であった花を葉に変える病気「葉化病」の原因遺伝子(ファイロジェン)とその葉化メカニズムを世界で初めて明らかにしました。

- 注3 ユビキチン—プロテアソーム

- 真核生物の細胞に共通して存在する、不要なタンパク質を処理するためのタンパク質分解機構。ユビキチンにより標識されたタンパク質だけが、タンパク質分解活性を有する酵素複合体(プロテアソーム)に取り込まれ、分解される。

- 注4 カルテットモデル

- 各花器官の形成を制御する転写因子の組合せの仕組みを示したモデル。カルテットは4人組の意味。どの花器官が花びらになるか、萼片(がく)になるかは、4量体化するMADSドメイン転写因子の組み合わせによって決まる。カルテットモデルに関わる転写因子はA・B・C・Eクラスであるが、A・Eクラスの転写因子が発現するとA・A・E・Eの4量体が形成され萼片になる。A・B・B・Eの組合せで花弁(花びら)、B・B・C・Eで雄しべ、C・C・E・Eで雌しべになる。これらの遺伝子が働かなくなった「変異体」では、がくが雌しべになったり、花びらががくになったりすることが知られている。一般に見られる「八重咲き」の花はこれらの遺伝子が働かなくなったために雄しべや雌しべが花びらに変化したもので、こうした遺伝子の変異が育種的に固定されてできたものである。