ヘテロクロマチンタンパク質の新たな機能の発見

- 発表者

-

庄司 佳祐(東京大学大学院農学生命科学研究科 生産・環境生物学専攻 博士課程1年)

原 加保里(東京大学大学院農学生命科学研究科 生産・環境生物学専攻 修士課程2年;当時)

川本 宗孝(東京大学大学院農学生命科学研究科 生産・環境生物学専攻 学術支援専門職員)

木内 隆史(東京大学大学院農学生命科学研究科 生産・環境生物学専攻 助教)

河岡 慎平(東京大学大学院農学生命科学研究科 生産・環境生物学専攻 博士課程3年;当時)

菅野 純夫(東京大学大学院新領域創成科学研究科 メディカルゲノム専攻 教授)

嶋田 透(東京大学大学院農学生命科学研究科 生産・環境生物学専攻 教授)

鈴木 穣(東京大学大学院新領域創成科学研究科 情報生命科学専攻 教授)

勝間 進(東京大学大学院農学生命科学研究科 生産・環境生物学専攻 准教授)

発表のポイント

◆へテロクロマチンタンパク質の新しい役割を発見しました。

◆遺伝子発現抑制に関与するHP1タンパク質が、特定の遺伝子の直前に結合し、発現を正に制御していることがわかりました。

◆HP1タンパク質の新しい機能が明らかになったことで、エピジェネティックな遺伝子発現制御機構の解明が進展することが期待されます。

発表概要

真核生物のゲノムは転写の抑制されたヘテロクロマチン領域と転写の活性化されたユークロマチン領域に大別できます。HP1タンパク質はテロメア領域をはじめとするヘテロクロマチンのメンテナンスに関わる分子であり、酵母からヒトまで保存されています。このタンパク質はヘテロクロマチン領域に結合し、トランスポゾン(注1)などの発現してほしくない遺伝子が発現することを防いでいます。また、細胞の状況依存的に遺伝子発現を制御することも知られています。

今回、東京大学大学院農学生命科学研究科の勝間進 准教授のグループは、バイオインフォマティックス解析を駆使することによって、カイコのHP1タンパク質であるBmHP1aの性状を調査しました。その結果、BmHP1aはヘテロクロマチン化されているテロメア領域だけではなく、発現量が比較的高い遺伝子の転写開始点近傍に局在することが判明しました。さらに、BmHP1a遺伝子をノックダウン(注2)した際の遺伝子発現を次世代シークエンサーで調査した結果、BmHP1aタンパク質は自身の結合する領域に存在する遺伝子の発現量を正に制御することが判明しました。これはHP1タンパク質が持つ新しい役割であり、この発見を足がかりに新たな遺伝子発現制御機構の解明が期待されます。

発表内容

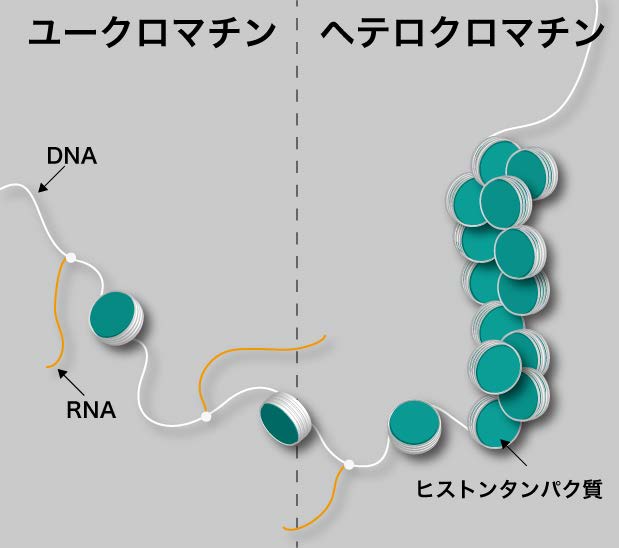

図1 ユークロマチンとヘテロクロマチンの構造(拡大画像↗)

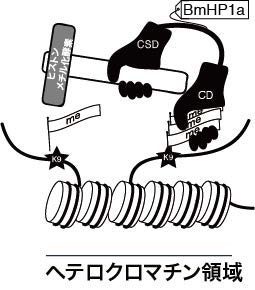

図2 HP1タンパク質によるヘテロクロマチンメンテナンス(拡大画像↗)

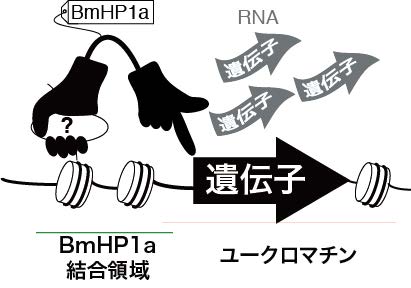

図3 BmHP1aタンパク質の新しい遺伝子発現制御機構(拡大画像↗)

私たち人間を含めた真核生物の体内では、ゲノムDNA上にコードされている全ての遺伝子が常に働いているわけではありません。どの遺伝子が働くのかを決める機構の一つに、クロマチンレベルでの制御機構があります。真核細胞生物のゲノムDNAはヒストンと呼ばれるタンパク質に巻き付き、コンパクトに収納されるクロマチンと呼ばれる構造を形成しています。クロマチン構造がきつく凝集している領域はヘテロクロマチンと呼ばれ、逆にクロマチン構造が緩まっている領域はユークロマチンと呼ばれます (図1参照)。ヘテロクロマチン領域に存在する遺伝子は転写が抑制された状態にありますが、その一方、ユークロマチン領域に存在する遺伝子は転写が活発に行われています。

HP1 (Heterochromatin protein 1)タンパク質は、その名の通りゲノム上のヘテロクロマチン領域に多く存在し、当該領域のメンテナンスに関わることが知られているタンパク質です。HP1タンパク質はヘテロクロマチン領域に特徴的に見られる化学修飾を受けたヒストンタンパク質であるH3K9me3に結合し、さらに周辺の領域にH3K9me3の修飾を広げることにより、ヘテロクロマチン領域の確立とメンテナンスを行うと考えられています (図2参照)。そのため、このタンパク質の機能が失われると、ヘテロクロマチン領域にコードされている遺伝子の抑制が解除されます。ヘテロクロマチン領域で抑制されている遺伝子の代表格は、トランスポゾンと呼ばれる利己的な因子であり、抑制が解除されると、ゲノム上の様々な領域に傷を付ける可能性があります。また、近年の研究によって、HP1タンパク質がヘテロクロマチン領域の維持のみならず、ヘテロクロマチン領域にコードされている特定の遺伝子の発現を促進する働きや、ユークロマチン領域にコードされている特定の遺伝子を安定的に発現させる役割を持つことが分かってきました。以上のことから、HP1タンパク質は共に働くタンパク質の違いによって、状況依存的に様々な遺伝子発現制御システムの中核を担っていると考えることが出来ます。

今回、東京大学大学院農学生命科学研究科の勝間進 准教授らのグループは、カイコの卵巣由来の培養細胞を用いた研究により、HP1タンパク質が持つ新しい機能を発見しました。勝間准教授らはまず、次世代シークエンサーと呼ばれる機器を用いたChIP-seq(注3)、TSS-seq(注4)、RNA-seq(注5)などの大規模データ取得を行い、そのデータを用いたバイオインフォマティックス解析を行いました。その結果、カイコのHP1タンパク質の一種であるBmHP1aはテロメアのヘテロクロマチン領域のみならず、活発に転写されている遺伝子の転写開始点付近にも局在していることが明らかになりました。この領域へのBmHP1aタンパク質の結合は、直近に存在する遺伝子に対して何らかの影響を持っている可能性を示唆しています。そこで、BmHP1aタンパク質の働きを阻害するため、BmHP1a遺伝子に対するsiRNAを用いたノックダウン実験を行い、その際の遺伝子発現をRNA-seqによって調査しました。その結果、BmHP1aタンパク質の働きが阻害された際に発現量が低下する遺伝子の直前の領域には、BmHP1aタンパク質が結合している場合が多いということが分かりました。以上のことから、BmHP1aタンパク質は、発現量の高い遺伝子の転写開始点近傍に結合し、その発現を正に制御する分子であることが分かりました (図3参照)。HP1タンパク質がこのような機能を持っていることは報告がなく、HP1タンパク質が持つ新しい機能としてNucleic Acids Research誌に報告しました。

本研究は、イノベーション創出基礎的研究推進事業「チョウ目昆虫における性操作技術の開発」(平成26年度より農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業に移管され引き続き研究を実施中)、および文部科学省科学研究費補助金新学術領域研究「非コードRNA作用マシナリー」による支援を受けて行われました。

発表雑誌

- 雑誌名

- 「Nucleic Acids Research」(オンライン版の場合:9月18日)

- 論文タイトル

- Silkworm HP1a transcriptionally enhances highly expressed euchromatic genes via association with their transcription start sites.

- 著者

- Keisuke Shoji, Kahori Hara, Munetaka Kawamoto, Takashi Kiuchi, Shinpei Kawaoka, Sumio Sugano, Toru Shimada, Yutaka Suzuki and Susumu Katsuma.

- DOI番号

- 10.1093/nar/gku862

- 論文URL

- http://nar.oxfordjournals.org/content/early/2014/09/18/nar.gku862.abstract

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 生産・環境生物学専攻 昆虫遺伝研究室

准教授 勝間 進

Tel:03-5841-8994

Fax:03-5841-8993

研究室URL:http://papilio.ab.a.u-tokyo.ac.jp/igb/

用語解説

- 注1 トランスポゾン

- ゲノム中を転移する能力をもつDNA配列の総称。トランスポゾンの転移によって、ゲノム上の重要な配列の構造が破壊されることがある。

- 注2 ノックダウン

- RNA干渉 (RNA interference)と呼ばれる遺伝子発現が抑制される現象を利用して、目的の遺伝子と一致する二本鎖RNA断片を細胞に導入することにより、当該遺伝子の発現量を低下させる方法。

- 注3 ChIP-seq

- 染色体免疫沈降法(Chromatin immunoprecipitation, ChIP)によって特定のタンパク質に結合するゲノム断片を取得し、それを次世代シークエンサーによって塩基配列の決定を行う手法。特定のタンパク質のゲノム上の結合部位を特定することが出来る。

- 注4 TSS-seq

- 次世代シークエンサーによって転写開始点(Transcription start site, TSS)を決定する手法。ゲノム上における転写産物の開始点を特定することが出来る。

- 注5 RNA-seq

- 次世代シークエンサーによって転写産物の配列を決定する手法。配列の出現比率から各遺伝子の転写量を推定することが出来る。