テルペン合成酵素は広く細菌に分布している - 休眠状態のテルペン合成酵素遺伝子の発現による新奇テルペン化合物の発見 -

- 発表者

-

山田 佑樹(北里大学大学院感染制御科学府 博士課程3年)

葛山 智久(東京大学生物生産工学研究センター 准教授)

小松 護(北里大学北里生命科学研究所 講師)

新家 一男(産業技術総合研究所 バイオメディカル研究部門 研究グループ長)

大村 智(北里大学北里生命科学研究所 特別栄誉教授)

David E. Cane(Department of Chemistry, Brown University, USA, Professor)

池田 治生(北里大学北里生命科学研究所 教授)

発表のポイント

◆新たな統計モデルを作成し、細菌タンパク質のデータベースからテルペン合成酵素を効率良く探索することを可能にしました。

◆8,759,463個の細菌タンパク質から262個のテルペン合成酵素の候補を見出し、13個の新奇な骨格を有するテルペン化合物を発見しました。

◆細菌は構造多様なテルペン化合物を作り出す潜在能力が備わっていることが明らかとなり、新奇なテルペン骨格を利用した医薬品開発などへの応用が期待されます。

発表概要

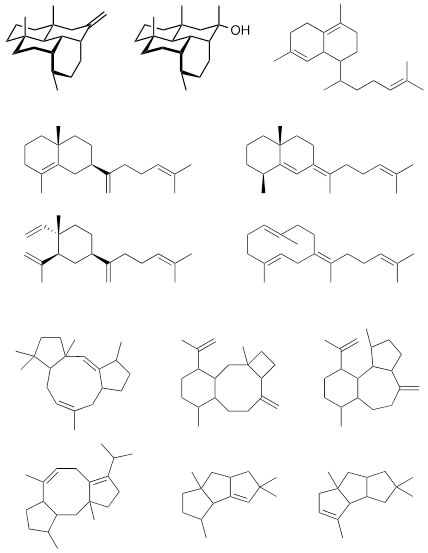

図1 今回発見したテルペン化合物の化学構造(拡大画像↗)

テルペン化合物(注1)は、これまで植物が生産する代表的な二次代謝産物(注2)として認識され、細菌による生産はきわめて稀であると理解されていました。実際に、土壌から単離された放線菌(注3)に分類される細菌を培養しても、生産されるテルペン化合物はゲオスミンおよび2-メチルイソボルネオールなどの揮発性異臭物質のみである場合が多いことが知られています。そのため、細菌は構造多様性なテルペン化合物を生産する能力は持っていないと理解されてきました。

今回、北里大学北里生命科学研究所の池田治生教授、東京大学生物生産工学研究センターの葛山智久准教授、産業技術総合研究所の新家一男博士、米国Brown大学のDavid E. Cane教授らの共同研究グループは、これまで天然から単離されたことのない13種のテルペン化合物を発見しました(図1)。これらの新奇化合物は、テルペン合成酵素の遺伝子を別の放線菌で効率良く発現させることではじめて生産が確認でき、その化学構造を明らかにすることができました。また、これらの新奇テルペン化合物を合成する酵素(テルペン合成酵素)は、テルペン合成酵素の活性に重要なアミノ酸配列を基に作成した統計モデル(隠れマルコフモデル)(注4)を利用することで、公開されているゲノム配列のデータベース中の870万個以上の細菌タンパク質から絞り込むことに成功しました。

発表内容

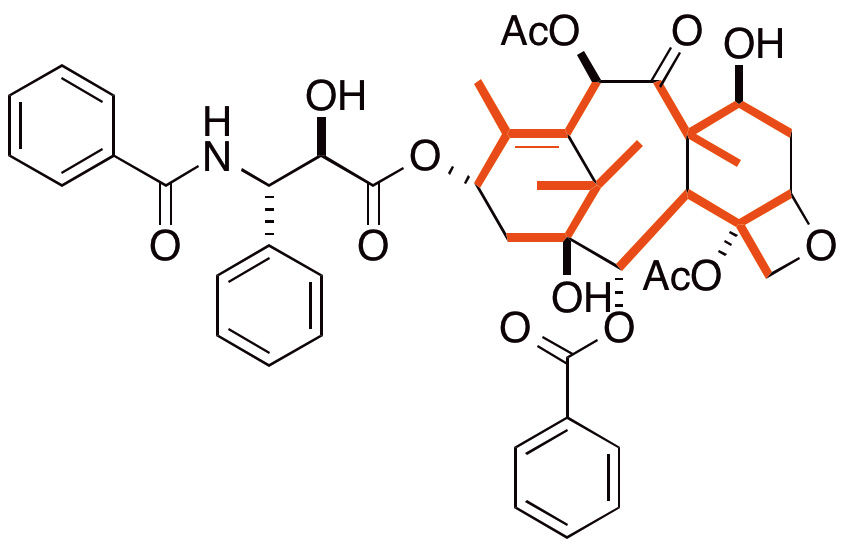

図2 タキソールの化学構造。炭素5個からなるイソプレン単位を赤い太線で示した。タキソールはこのイソプレン単位を4つ含んでいる。(拡大画像↗)

メントール、樟脳などの精油成分や抗癌薬として使われているタキソール(図2)などの化合物は、テルペン化合物という一群の天然有機化合物として、さらに植物の代表的な二次代謝産物として知られてきました。一方、細菌などの微生物からの代謝産物は、抗生物質をはじめ、多くの医薬品として利用されてきましたが、細菌によるテルペン化合物の生産は極めて稀であると理解されてきました。また、20世紀末から今世紀にかけて、多くの生物種のゲノム解析が行われてきましたが、これまでに報告された数少ない細菌由来のテルペン合成酵素は、植物などのテルペン合成酵素とのアミノ酸配列の相同性が低く、このことが細菌由来のテルペンおよびその合成酵素の研究が進展しなかった大きな理由でもありました。これらの問題を克服するため、北里大学北里生命科学研究所の池田治生教授、東京大学生物生産工学研究センターの葛山智久准教授、産業技術総合研究所の新家一男博士、米国Brown大学のDavid E. Cane教授らの共同研究グループは、一般的な相同検索ではなく、テルペン合成酵素の活性中心のアミノ酸配列を基に作成した統計モデル(隠れマルコフモデル)を利用することで、公開データベース中の細菌タンパク質8,759,463個の中から262個のテルペン合成酵素と推定されるタンパク質を見出しました。これらの候補タンパク質をコードする遺伝子は、グラム陽性菌、陰性菌など広く細菌種から見出されましたが、それぞれの細菌からのテルペン化合物の単離例は報告されておらず、かつ実際にこれらのいくつかの細菌の培養物からも検出されませんでした。したがって、細菌のテルペン合成酵素をコードする遺伝子のほとんどは休眠状態であると推察されるとともに、細菌は極めて多くのテルペン化合物を作り出せる潜在能力を有していることが再確認されました。

さらに推定された候補タンパク質がどのような反応生成物を与えるかを検証するため、異種発現系でいくつかの候補タンパク質の遺伝子発現を検討しました。解析に利用した異種発現系は、既にゲノム解析が完了し、かつ医薬品(抗寄生虫抗生物質)として使用されているエバーメクチンの生産菌ストレプトマイセス エバーミチリスのゲノムをおよそ80%に縮小した宿主を用いて行いました。このようにゲノムが縮小された宿主は、内在性の二次代謝産物の生合成遺伝子(群)を欠失しているため、通常の培養では二次代謝産物を全く生産しません。そのため外来遺伝子の発現の検出と、さらには蓄積物の取得が容易になりました。蓄積物の解析の結果、植物などで既に報告されているテルペン化合物の生産が確認されるとともに、これまで生物種からの生産が全く報告されていない、新奇な骨格を有するテルペン化合物を見つけ出すことにも成功しました。

研究グループは、自然界から微生物を集めその培養物から代謝産物を探索するといったこれまでの方法では発見することができなかった細菌由来の新しいテルペン化合物を、遺伝子工学的に取り出す途を拓きました。本研究によって「テルペン化合物は植物に特有の代謝産物」といったこれまでの概念は訂正しなければならなくなりました。今後これらの化合物の様々な生物活性に興味が持たれます。また、それとともに医薬品原料の新奇骨格の提供などに大きな期待が持たれています。

本研究は、文部科学省からの科学研究費補助金(新学術領域研究「生合成マシナリー」)、および経済産業省からの「次世代型有用天然化合物の生産技術開発」の支援を受けて行われました。

発表雑誌

- 雑誌名

- Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

- 論文タイトル

- Terpene synthases are widely distributed in bacteria

- 著者

- Yuuki Yamada, Tomohisa Kuzuyama, Mamoru Komatsu, Kazuo Shin-ya, Satoshi Omura, David E. Cane, and Haruo Ikeda

- DOI番号

- 10.1073/pnas.1422108112

- 論文URL

- http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1422108112

問い合わせ先

東京大学生物生産工学研究センター 細胞機能工学研究分野

准教授 葛山 智久(くずやま ともひさ)

Tel:03-5841-3073

Fax:03-5841-8030

研究室URL:http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/biotec-res-ctr/saiboukinou/

用語解説

- 注1 テルペン化合物

- 炭素5個からなるイソプレンとよばれる化学構造を構成単位とする一群の天然有機化合物の総称。カロテノイド(色素、抗酸化作用)、タキソール(抗癌作用、図2)、アルテミシニン(抗マラリア作用)などが知られている。コエンザイムQ10も、その構造の一部に、イソプレン構造をもっている。

- 注2 二次代謝産物

- 生体内で化合物が合成されるときの化学反応を代謝という。代謝の中でもすべての生物に含まれることはなく、生育や生命活動の維持に直接は関与しない代謝を二次代謝といい、合成された化合物を二次代謝産物という。二次代謝産物はアミノ酸など一次代謝で合成される基本的な中間化合物を材料にして合成されるが、合成する生物における役割は不明なものが多い。一方で、人類にとっては天然由来の医薬品などの基になる化合物として重要である。

- 注3 放線菌

- 最も形態分化の進んだ菌糸状のバクテリアの一種。おもに土壌菌として土壌中に広く分布している。20世紀半ば以来、特に抗生物質生産菌として微生物工業において重要な位置を占めている。放線菌の一種であるストレプトマイセス グリセウスから、結核に効くストレプトマイシンが発見されて以来、約2,400種の抗生物質のうち、約2,000種が放線菌によって生産されることが報告されている。

- 注4 隠れマルコフモデル

- 統計(確率)モデルの一つ。ある情報において部分的には秩序がないように見えるが、全体的には秩序があり、それは確率のルールによって決まる。観測可能な情報(ここではアミノ酸配列など)からそれらの未知のパラメーターを推測する。時系列データを扱う最も一般的な確率モデルで、音声認識、自然言語処理などで広く利用されている。