低分子βグルカン摂取により炎症性腸疾患を予防、改善する

- 発表者

-

唐 策(東京理科大学生命医科学研究所 ヒト疾患モデル研究センター 助教)

神谷 知憲(東京大学大学院理学研究科 生物化学専攻 博士課程;当時)

劉 陽(東京大学医科学研究所 システム疾患モデル研究センター 特任研究員;当時)

角木 基彦(東京理科大学生命医科学研究所 ヒト疾患モデル研究センター 特任研究員;当時)

角田 茂(東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 准教授)

大島 健志朗(東京大学大学院新領域研究科 情報生命科学専攻 特任助教)

服部 正平(東京大学大学院新領域研究科 情報生命科学専攻 教授;当時)

竹下 梢(慶応大学医学部 内科学教室 博士課程;当時)

金井 隆典(慶応大学医学部 内科学教室 教授)

西城 忍(千葉大学真菌医学研究センター 特任准教授)

大野 尚仁(東京薬科大学薬学部 免疫学教室 教授)

岩倉 洋一郎(東京理科大学生命医科学研究所 ヒト疾患モデル研究センター 教授)

発表のポイント

◆デクチン1を欠損させたマウスは炎症を起こしにくく、デクチン1阻害作用を持つ低分子βグルカンを摂取することにより炎症性腸疾患の発症を抑制できることを見出しました。

◆我々が日常摂取している食品成分としてのβグルカンは、腸内の微生物叢を変化させることによって免疫系に影響を与えており、その分子メカニズムを世界で初めて明らかにしました。

◆βグルカンの一種であるラミナリンを多く含む昆布やわかめなどの海藻や短鎖βグルカンを食品として摂取する事により、潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患や食物アレルギーなどを予防・治療できる可能性が示されました。

発表概要

私達の腸管は常に病原体や食品に含まれる様々な物質に曝されており、これらの中にはアレルギーを誘発したり、炎症を引き起こしたりする物質も含まれています。私達の免疫系はどのようにしてこのような有害な物質から身を守っているのでしょうか。私達の研究グループは東京大学医科学研究所に在籍していた時より、デクチン1とよばれる細胞表面上のC型レクチン様受容体に注目しており、これまでにデクチン1はカリニ菌など真菌の細胞壁に含まれるβグルカンを認識することによって、真菌感染防御に重要な役割を果たしていることを明らかにしてきました(Saijo et al., Nat. Immunol., 2007; Immunity, 2010)。ところで、デクチン1は大腸の免疫担当細胞上にも強く発現していることから、今回、大腸におけるデクチン1の機能について検討しました。その結果、デクチン1を欠損させたマウスは炎症を起こしにくく、デクチン1阻害作用を持つ低分子βグルカンを摂取することにより炎症性腸疾患の発症を抑制できることを見出し、その抑制メカニズムを解明しました。このことから、βグルカンの一種であるラミナリンを多く含む昆布やわかめなどの海藻や短鎖βグルカンを食品として摂取する事により、潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患や食物アレルギーなどを予防・治療できる可能性が示されました。

発表内容

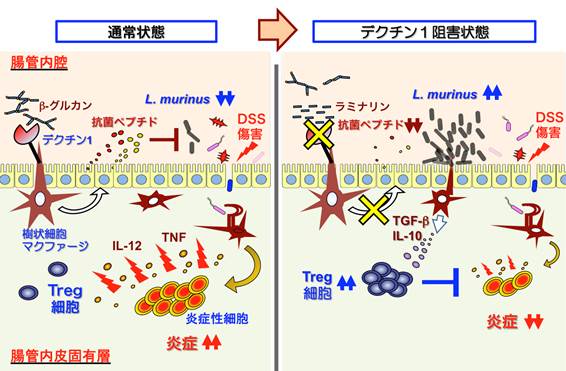

図1 通常腸内では食物中のβグルカンによってデクチン1が活性化され、抗菌ペプチドが作られます。このため、乳酸桿菌の1種であるLactobacillus murinusの増殖は抑制されます。ところが、デクチン1を欠損させたり、デクチン1の阻害剤であるラミナリンを摂取したりした場合は、抗菌ペプチドの産生が抑制され、その結果、L. murinusの増殖抑制は解除されます。L.murinusは炎症抑制性のTreg細胞の分化を誘導することができるため、このマウスではデキストラン硫酸ナトリウム(DSS)などで誘導した炎症が抑制されます。(拡大画像↗)

βグルカン(注1)は、真菌の細胞壁の主な構成成分としてキノコや酵母などに大量に含まれています。古くから健康を増進する漢方薬として使われ、食品添加物としても利用されています。しかし、これまで生体でどのようにしてその機能が発揮されるのかはよくわかっていませんでした。今回、唐らはβグルカンの受容体であるデクチン1(注2)の遺伝子欠損マウスを利用して、ヒトの潰瘍性大腸炎(注3)のモデルであるデキストラン硫酸ナトリウム(DSS)誘導大腸炎、および未分化T細胞誘導大腸炎モデルを用い、デクチン1を欠損させると大腸炎に耐性となる事を見出しました。これは、デクチン1シグナルが大腸で抗菌蛋白質(注4)の分泌を促し、腸管内の乳酸桿菌の増殖を抑制するのに対し、デクチン1シグナルが入らなくなると、乳酸桿菌の増殖抑制が解除され、その結果増殖した特定の乳酸桿菌(Lactobacillus murinus)によって炎症抑制性のT細胞(制御性T細胞: Treg)(注5)の分化が誘導されるためである事が分かりました。この乳酸桿菌だけを無菌マウスに移入してやると、このマウスでもTreg細胞が増加し、DSS誘導大腸炎に耐性となる事や、未分化T細胞をL. murinusの増加したデクチン1欠損マウスに移植すると、Treg細胞が増えてくる事から、L. murinusがTreg増加に重要な役割を果たしているものと考えられます。また、ヒトのクローン病患者ではL. murinusと近縁の乳酸桿菌の腸内での数が少ない事も明らかとなりました。また、海藻に含まれるβグルカンの一つであるラミナリンは通常のβグルカンに比べ分子量が小さく、このため、デクチン1を活性化せず、むしろ酵母やきのこ由来の大きな分子量を持つβグルカンの結合を阻害する事が知られていますが、マウスにラミナリンを食べさせると、やはりデクチン1シグナルが阻害され、L. murinusが増殖し、Treg細胞が増える事によって、腸管炎症が抑制されることがわかりました。この結果、βグルカンが腸内細菌叢(マイクロフローラ)(注6)を変える事によって、腸管の免疫応答性を調節している事が明らかになりました。この結果は、我々が日常摂取している食品成分がどのように腸内の微生物叢に影響を与え、それが免疫系や健康にどのような影響を与えるかについて、初めて詳細なメカニズムを明らかにしたものです。また、この研究成果は、ラミナリンを多く含む昆布やわかめなどの海藻や短鎖βグルカンを食品として摂取する事により、潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患や食物アレルギーなどを予防・治療できる可能性を示しており、今後ヒトでの検討を進める予定です。

なお、本研究は農林水産省の農食研究推進事業、科学技術振興機構のCREST、文部科学省の科学研究費補助金の補助を受けてなされたものです。心より御礼申し上げます。

発表雑誌

- 雑誌名

- 「Cell Host & Microbe」

- 論文タイトル

- Inhibition of Dectin-1 signaling ameliorates colitis by inducing Lactobacillus-mediated regulatory T cell expansion in the intestine

- 著者

- Ce Tang, Tomonori Kamiya, Yang Liu, Motohiko Kadoki, Shigeru Kakuta, Kenshiro Oshima, Masahira Hattori, Kozue Takeshita, Takanori Kanai, Shinobu Saijo, Naohito Ohno, and Yoichiro Iwakura

- DOI番号

- 10.1016/j.chom.2015.07.003

- 論文URL

- http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1931312815002954

問い合わせ先

東京理科大学生命医科学研究所 ヒト疾患モデル研究センター

センター長、教授 岩倉 洋一郎

Tel:04-7121-4104

Fax: 04-7121-4104

E-mail:iwakura@rs.tus.ac.jp

東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 実験動物学研究室

准教授 角田 茂

Tel:03-5841-5037

Fax: 03-5841-8186

研究室URL:http://www.vm.a.u-tokyo.ac.jp/jitsudo/

用語解説

- 注1 βグルカン

- 多糖の一種で、グルコースがβ1,3結合で直鎖状につながったものに、途中でβ1,6結合の分岐が見られます。キノコや酵母などの細胞壁の構成成分の一つとなっており、分子量50 k以上の巨大な分子となりますが、海藻に含まれるラミナリンは分子量3 k以下の低分子のものを含むことが知られています。

- 注2 デクチン1

- C型レクチンとよばれる一群の膜結合蛋白質の仲間で、細胞外にある糖鎖認識領域でβグルカンを認識すると活性化シグナルを細胞内に伝え、活性酸素種を誘導して真菌を殺す他、IL-1βやTNF、IL-17Fなどのサイトカインと呼ばれる蛋白質の発現を誘導することにより、好中球を遊走させたり抗菌ペプチドの発現を誘導させたりすることにより、真菌に対する感染防御に重要な役割を果たします。

- 注3 潰瘍性大腸炎

- 代表的な炎症性腸疾患の一つ。潰瘍性大腸炎は下痢や血便を伴う、主として消化管の原因不明の炎症性疾患です。我国では40年前にはほとんど患者は見られませんでしたが、もう一つの炎症性腸疾患であるクローン病と合わせると現在では17万人を超え、米国では140万人の患者がいると言われています。厚生労働省の特定疾患に指定されており、予防・治療法の開発が強く求められています。

- 注4 抗菌ペプチド

- 腸管上皮細胞やパネート細胞などが分泌する蛋白質で、細菌の表面に接着することにより、細菌の動きを止めたり、細胞膜に穴をあけて細菌を殺したりする能力を持ちます。S100A8やαディフェンシン、βディフェンシンなど多くの種類が知られており、それぞれ特定の細菌群の増殖を阻害することが知られています。

- 注5 Treg

- 制御性T細胞とも言い、T細胞の活性化を抑制したり、IL-10やTGF-βを分泌したりすることによって炎症反応やアレルギー応答を抑制する能力を持つT細胞のことです。

- 注6 腸内細菌叢

- 腸内には数百種類、総計100兆個(1014)にも達する細菌が生息していると言われ、我々の健康に重要な影響を及ぼしています。これらのものの中には我々に必須の栄養素を作り出してくれる様な有用な微生物や炎症を抑制する様な役割を果たす微生物がいる反面、毒素を出したりして細胞に傷害を与えるような病原体や炎症を促進させる様な機能を持つ微生物まで、非常に多様です。これらの細菌の増殖は抗菌ペプチドや腸管に分泌されたIgA抗体によって制御されていると考えられています。