長期の乾燥による葉の黄化防止に関わる遺伝子を発見 - 作物の黄化制御技術の開発に応用 -

- 発表者

-

髙﨑 寛則(理化学研究所 環境資源科学研究センター 特別研究員:当時)

圓山 恭之進(国際農林水産業研究センター 生物資源・利用領域 主任研究員)

高橋 史憲(理化学研究所 環境資源科学研究センター 研究員)

藤田 美紀(理化学研究所 環境資源科学研究センター 研究員)

吉田 拓也(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 特任助教:当時)

中島 一雄(国際農林水産業研究センター 生物資源・利用領域 プロジェクトリーダー)

明賀 史純(理化学研究所 環境資源科学研究センター 研究員)

豊岡 公徳(理化学研究所 環境資源科学研究センター 上級研究員)

篠崎 和子(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 教授)

篠崎 一雄(理化学研究所 環境資源科学研究センター センター長)

発表のポイント

◆乾燥ストレス時に植物の黄化を引き起こす多数の遺伝子群を制御する7種のNAC型転写因子SNAC-Asを発見しました。

◆7種のSNAC-As遺伝子すべてを壊した7重変異体を作製して解析を行い、これらの転写因子が黄化に関わる遺伝子群を制御して、クロロフィルの分解を引き起こしていることを突き止めました。

◆乾燥ストレスによる植物の黄化を制御し、作物の品質や収量の改良につながると期待されます。

発表概要

東京大学、理化学研究所、国際農林水産業研究センターの共同研究グループは、長期の乾燥による植物の葉の黄化を制御する遺伝子を発見しました。植物ホルモンのアブシジン酸(ABA)[1]は、水分不足などによる乾燥ストレス時に葉に蓄積し、植物が乾燥ストレス耐性を獲得する過程で、重要な役割を担います。一方でABAの長期処理は、葉緑素(クロロフィル)[2]の分解を引き起こし、葉の黄化を促すことが知られています。しかし、この生理応答(外部からの刺激に対する生体の適応反応)の詳細なメカニズムは明らかになっていませんでした。

今回、篠崎和子教授らの共同研究グループは、植物に特異的な転写因子[3]の1つであるNAC(NAM、ATAF and CUC)遺伝子に着目しました。NAC遺伝子は、モデル植物であるシロイヌナズナ[4]において、少なくとも100以上の遺伝子で構成される大規模な遺伝子ファミリー[5]を作っています。共同研究グループはNAC遺伝子群の中で、ストレス応答に関わる7つのNAC遺伝子(A subfamily of stress-responsive NAC : SNAC-As)に焦点を絞りました。SNAC-As遺伝子をすべて壊した7重変異体を作製し、詳細に解析を行った結果、SNAC-As転写因子群が、ABA処理条件において、黄化に関わる遺伝子(SAG26、ATH8等)を制御して、クロロフィルの分解を引き起こしていることを突き止めました。

この研究成果は、長期にわたる乾燥ストレスによる植物の黄化を制御し、作物の品質や収量の改良につながると期待できます。

発表内容

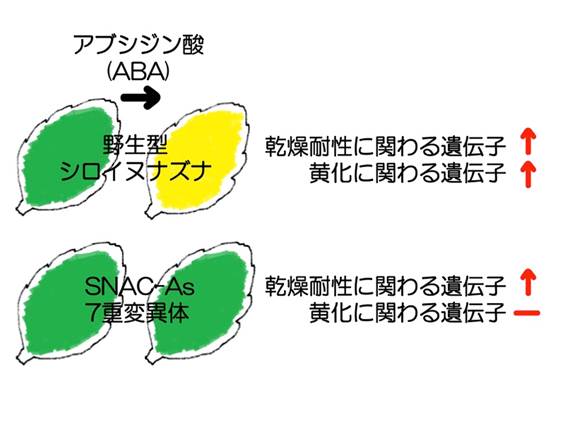

図1 ABA処理による葉の黄化誘導実験とSNAC-As 7重変異体よる遺伝子発現

野生型シロイヌナズナとSNAC-As 7重変異体の葉を切断し、それぞれABA溶液で処理すると、野生型と比較してSNAC-As 7重変異体では葉の黄化が遅れる。(拡大画像↗)

植物ホルモンのアブシジン酸(ABA)は、乾燥ストレス時に葉に蓄積し、気孔を閉じて水分の蒸散を抑えたり、ストレス応答遺伝子の発現を促したりします。これらの生理応答を通じて、植物はストレス耐性を獲得するため、ABAは植物のストレス応答において、生死を左右する重要な役割を担っていると言えます。従って、植物体内で起きるABA応答を詳細に明らかにすることは、干ばつに強い作物の開発につながります。共同研究グループでは、これまでにABAの応答経路を明らかにしています。一方で、ABAの効果が長時間に及ぶと、光合成に必須である葉緑素(クロロフィル)が分解され、黄化が進行することが知られています。しかし、ABAによる葉の黄化の分子メカニズムは、明らかになっていませんでした。

そこで共同研究グループは、ABA応答に関わる遺伝子群の中から、葉の黄化に関わる因子を見つけ出すことにしました。はじめに、植物に特異的な転写因子の1つであるNAC(NAM、ATAF and CUC)遺伝子に着目しました。NAC遺伝子は、モデル植物であるシロイヌナズナにおいて、少なくとも100以上の遺伝子で構成される大規模な遺伝子ファミリーを作っています。共同研究グループは、NAC遺伝子の1つであるRD26がABA応答に関わることを2004年に発見していました。さらにRD26を含む7つのNAC遺伝子が、SNAC-As(A subfamily of stress-responsive NAC)遺伝子ファミリーを形成することも突き止めていました。そこで、本研究ではSNAC-As遺伝子に着目し、SNAC-As遺伝子をすべて壊したシロイヌナズナ変異体(SNAC-As7重変異体)を作製し、ABAによるクロロフィルの分解制御メカニズムの解明に取り組みました。シロイヌナズナの葉をABA溶液に浸すことによってクロロフィル含有量を評価しました。ABA溶液に切断した葉を浸すと、野生型[6]シロイヌナズナは処理後3日程度でクロロフィルの分解が起こります。しかし、SNAC-As7重変異体ではこのクロロフィル分解が遅れました。

SNAC-As7重変異体の遺伝子発現を調べたところ、主要なABA応答を制御する転写因子であるAREB/ABFs[7]遺伝子ファミリーが制御する乾燥耐性に関わる遺伝子(RAB18、RD29B等)は正常に発現しているにもかかわらず、SNAC-As遺伝子ファミリーが制御する葉の黄化に関わる遺伝子(SAG26、ATH8等)の発現は野生型よりも弱いことが分かりました(図1)。これらの結果から、SNAC-As遺伝子ファミリーは、AREB/ABFs遺伝子ファミリーが制御する遺伝子(RAB18、RD29B等)とは別に、葉の黄化に関わる遺伝子(SAG26、ATH8等)発現を制御していることが明らかになりました。乾燥時における葉の黄化制御は作物の品質、収量の改良につながるため、その分子メカニズムを明らかにする必要があります。この現象は、乾燥耐性に関わる遺伝子発現と、葉の黄化に関わる遺伝子発現を分けて制御する技術の実現可能性を示すもので、重要な成果であると考えられます。

本研究によって得られた成果は、乾燥耐性植物の育種における葉の黄化制御技術の開発に利用可能です。SNAC-As遺伝子ファミリーは実験植物であるシロイヌナズナ以外にも、イネ、ダイズ、トウモロコシなどの作物にも保存されているため、作物への応用が期待できます。

発表雑誌

- 雑誌名

- 「The Plant Journal」

- 論文タイトル

- SNAC-As, stress-responsive NAC transcription factors, mediate ABA-inducible leaf senescence

- 著者

- Hironori Takasaki, Kyonoshin Maruyama, Fuminori Takahashi, Miki Fujita, Takuya Yoshida, Kazuo Nakashima, Fumiyoshi Myouga, Kiminori Toyooka, Kazuko Yamaguchi-Shinozaki*, and Kazuo Shinozaki*

- DOI番号

- 110.111/tpj.13067

- 論文URL

- http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tpj.13067/abstract

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 植物分子生理学研究室

教授 篠崎 和子

Tel:03-5841-8137

Fax:03-5841-8009

研究室URL:http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/pmp/

用語解説

- 注1 アブシジン酸

- ABA(Abscisic acid)という植物ホルモンの1つ。種子の休眠保持や、乾燥条件下でのストレス耐性の獲得において要となる重要な物質である。

- 注2 葉緑素(クロロフィル)

- 植物が光合成を行う際に必須とする化学物質であり、葉が緑色に見える色素の原因でもある。この葉緑素の分解は、植物の老化(黄化)研究において、老化の促進具合を測る指標の1つに用いられる。

- 注3 転写因子

- ゲノムから遺伝子を発現させる時に機能するDNA結合性タンパク質。

- 注4 シロイヌナズナ

- 温帯から亜寒帯に広く分布するアブラナ科の一年生の草木で、現在では植物研究の実験用モデル植物として広く用いられる。実験室での取り扱いが容易であること、一世代に要する時間が約2カ月と短いこと、形質転換が容易であることなど、モデル植物として利用的な特徴を備えている。2000年に高等植物で初めて全ゲノムが解読された。

- 注5 遺伝子ファミリー

- 複数の遺伝子由来のアミノ酸配列が類似の配列を持っている場合、このような呼び方をする場合がある。その性質から、進化的に共通の祖先を持っている可能性を議論する際に利用される。

- 注6 野生型

- 生物の自然集団の中で最も高い頻度で見いだされる生物や系統、遺伝子のこと。正常型ともいい、突然変異型に対比する言葉。

- 注7 AREB/ABFs

- アブシジン酸に応答した遺伝子発現を制御する転写因子。シロイヌナズナでは4つのAREB/ABFs遺伝子がアブシジン酸応答における主要な転写因子として機能し、また乾燥耐性の獲得に関与している。