脳内で長期間にわたって摂食量を高める仕組みの解明

- 発表者

-

中島 健一朗(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 特任助教、National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, USA)

Zhenzhong Cui (National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, USA)

Chia Li (National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, USA)

Jaroslawna Meister (National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, USA)

Yinghong Cui (National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, USA)

傅 欧 (東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 修士課程)

Adam S. Smith (National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, USA)

Shalini Jain (National Institutes of Health, National Institute of Mental Health, USA)

Bradford B. Lowell (Division of Endocrinology, Department of Medicine, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, USA)

Michael J. Krashes (National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, USA)

Jürgen Wess (National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, USA)

発表のポイント

◆脳内で長期間にわたって食欲を高め、体重増加を引き起こす仕組みを明らかにしました。

◆この仕組みは摂食亢進効果をもつ神経ペプチドの1種、アグーチ関連ペプチド(AgRP)、の放出により生じることが分かりました。

◆今回明らかになった経路を標的とすることで抗肥満効果をもつ薬剤や食品因子の開発につながる可能性があります。

発表概要

肥満は世界規模で増え続けている大きな健康問題です。最近の研究から脳の視床下部弓状核に存在しアグーチ関連ペプチド(AgRP)、ニューロペプチドY、GABAという3種類の異なる摂食亢進物質を産生する神経(以下AgRP神経と省略)が、摂食を引き起こすことが明らかになってきました。ニューロペプチドYとGABAは短期的(数時間)の摂食亢進効果を有するのに対し、AgRPは長期的(数日~1週間)にわたる摂食亢進効果を誘導します。しかし、これらの物質の放出がどのように制御されているかは不明でした。一般に神経の活動はイオンチャンネルだけでなくGタンパク質共役型受容体(GPCR)によっても制御されます。また、GPCRは結合するGタンパク質アルファサブユニットの種類に応じて性質が異なります。本研究ではGsタンパク質に共役するタイプのGPCRのAgRP神経における役割を解析しました。その結果、Gs共役型GPCRがAgRP神経で活性化するとAgRPが選択的に放出され、摂食量および体重の長期的な増加が起こりました。この経路を標的とすることで抗肥満効果をもつ薬剤や食品因子の開発につながる可能性があります。

発表内容

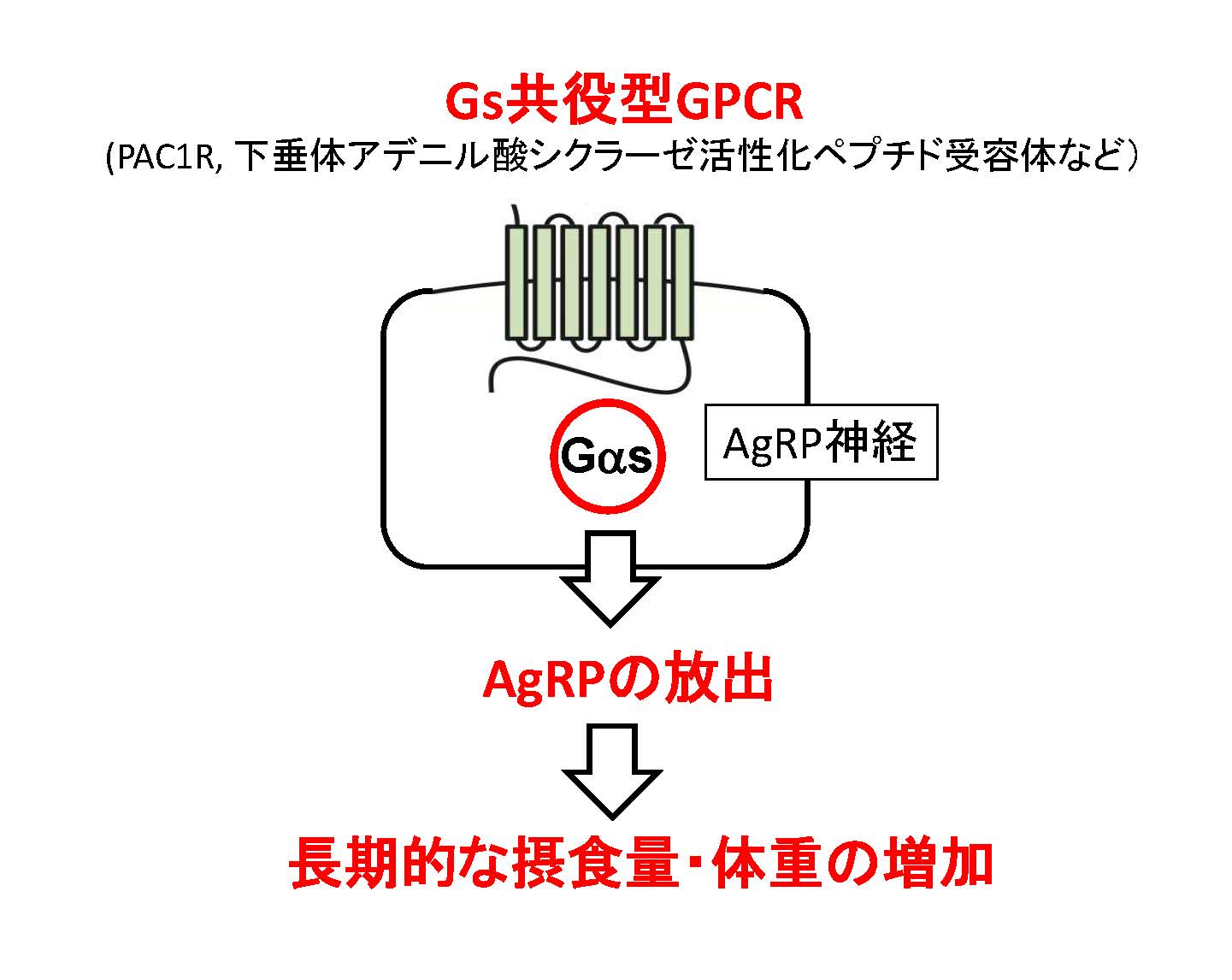

図 本研究の概要

AgRP神経に発現しているGs共役型GPCRはAgRPの放出を引き起こし摂食量・体重の長期的な増加を誘導する(拡大画像↗)

肥満は世界規模で増え続けており、糖尿病や高脂血症をはじめとするメタボリックシンドロームの原因です。過食により肥満になることから、摂食調節の仕組みを理解することで食欲を抑える方法を開発しようとする試みが多くなされています。近年の多くの研究から脳の視床下部弓状核に存在しAgRP、ニューロペプチドY、GABAという3種類の異なる摂食亢進物質を産生する神経が、空腹や飢餓時の摂食行動の誘引に必須であることが明らかになってきました。ニューロペプチドYとGABAは短期的(数時間)の摂食亢進効果を有するのに対し、AgRPは長期的(数日~1週間)にわたる摂食亢進効果を誘導します。しかし、これらの物質の放出がどのように制御されているかは不明でした。

一般に神経の活動はシナプスにあるイオンチャンネルだけでなくGPCRによっても制御されます。また、GPCRは結合するGタンパク質の種類に応じて性質が異なります。本研究ではGsタンパク質に共役するタイプのGPCRのAgRP神経における役割を解析しました。デザイナーGPCRとよばれる技術を用いて、マウスのAgRP神経においてGs共役型のGPCRを人工的に活性化させたところ、AgRPが選択的に放出され、数日間にわたって摂食量と体重の増加が観察されました。また、AgRP神経に発現している内在性のGs共役型GPCRとして下垂体アデニル酸シクラーゼ活性化ペプチド受容体(PAC1R)がこのような長期的な摂食量の増加に寄与することを見出しました。この経路を標的とすることで抗肥満効果をもつ薬剤や食品因子の開発につながる可能性があります。

AgRP神経にはGsタンパク質以外のGタンパク質に共役するGPCRも発現しています。このうち、胃で産生される摂食亢進ホルモンであるグレリンの受容体はGq共役型GPCRとして知られています。そこで、AgRP神経内でGqの経路を人工的に活性化させたマウスの摂食量を測定しました。その結果、数時間にわたって摂食量の増加が起きた一方、その効果はGs共役型GPCRを活性化させた場合とは異なり翌日まで継続しませんでした。このことからGPCRの種類に応じてAgRP神経の活動が制御され、様々な摂食行動が引き起こされると考えられます。

本研究の一部は、ロッテ重光学術賞、総合科学技術・イノベーション会議SIP (戦略的イノベーション創造プログラム)「次世代農林水産業創造技術」の補助を受けた成果になります。

発表雑誌

- 雑誌名

- 「Nature Communications」

- 論文タイトル

- Gs-coupled GPCR signaling in AgRP neurons triggers sustained increase in food intake

- 著者

- Kenichiro Nakajima*, Zhenzhong Cui*, Chia Li, Jaroslawna Meister, Yinghong Cui, Ou Fu, Adam S. Smith, Shalini Jain, Bradford B. Lowell, Michael J. Krashes, and Jürgen Wess

*These authors contributed equally to this work. - DOI番号

- 10.1038/ncomms10268

- 論文URL

- http://www.nature.com/ncomms/2016/160108/ncomms10268/full/ncomms10268.html

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 生物機能開発化学研究室

特任助教 中島 健一朗

Tel:03-5841-8118

研究室URL:http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/biofunc/

用語解説

- 注1 視床下部

- 脳の基底部に存在し、食欲、性欲、睡眠欲など根源的な欲求の制御に関わる神経が多く存在する部位

- 注2 Gタンパク質共役型受容体

- 細胞膜上に存在し神経伝達物質やホルモンのセンサーとして働くタンパク質。ヒトには約800種類ほど存在し、現在使用されている薬剤の約4割のターゲットがGタンパク質共役型受容体である。

- 注3 Gタンパク質

- 細胞内に存在しGタンパク質共役型受容体と結合する。受容体の活性化に応じて細胞内にその情報を伝達する働きがある。伝達経路の種類に応じて複数のタイプがある(例:細胞内カルシウムイオン濃度を上昇させる経路を刺激―Gqタンパク質、環状アデノシン一リン酸濃度を上昇させる経路を刺激―Gsタンパク質)。