「インプラント周囲炎の原因となる細菌群集構造を解明」

- 発表者

-

芝 多佳彦 (東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 大学院生)

渡辺 孝康 (東京大学大学院農学生命科学研究科 附属食の安全研究センター 特任助教)

加地 博一 (東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 大学院生)

小柳 達郎 (東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 非常勤講師)

丸山 緑子 (東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 医員)

村瀬 一典 (京都大学大学院医学研究科 特定助教)

竹内 康雄 (東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 助教)

丸山 史人 (京都大学大学院医学研究科 准教授)

和泉 雄一 (東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 教授)

中川 一路 (京都大学大学院医学研究科 教授)

発表のポイント

◆歯科用インプラントが急速に普及するなか、その治療後に発症するインプラント周囲炎に対する治療法はいまだ確立されていません。

◆病態の類似するインプラント周囲炎と歯周炎で同じ治療を行っても効果に差が生じるのは、原因となる細菌の相互作用と細菌の活動性の違いが影響している可能性が示唆されました。

◆インプラント周囲炎の新たな治療法開発につながるとともに、今回用いた解析手法は他の複合細菌感染症の病態解明へも応用が期待できます。

発表概要

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯周病学分野の芝多佳彦大学院生および東京大学大学院農学生命科学研究科の渡辺孝康特任助教を中心とする研究グループは、京都大学大学院医学研究科微生物感染学分野との共同研究で、インプラント周囲炎と歯周炎の原因細菌叢(注1)に対し遺伝子学的手法を用いた網羅的な解析を行い、それぞれの疾患における特徴を明らかにしました。これは近年社会問題にもなっているインプラント周囲炎に対する新たな治療法開発につながるだけでなく、今回用いた解析手法は他の複合菌感染症(注2)の病態解明へも応用が期待できるものです。本研究成果は、国際科学誌Scientific Reportsに、2016年8月8日10時(英国時間)にオンライン版で発表されました。

発表内容

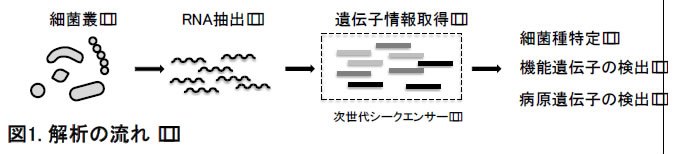

図1 解析の流れ(拡大画像↗)

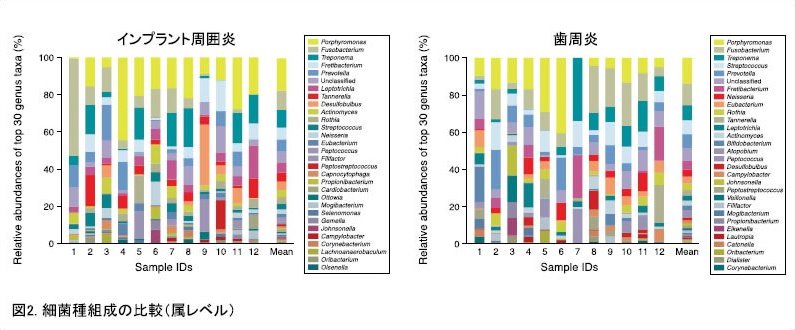

図2 細菌種組成の比較(属レベル)(拡大画像↗)

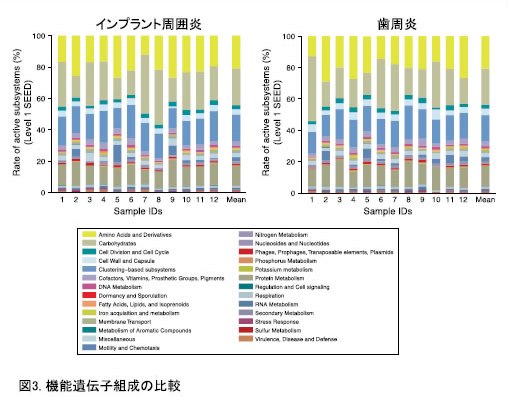

図3 機能遺伝子組成の比較(拡大画像↗)

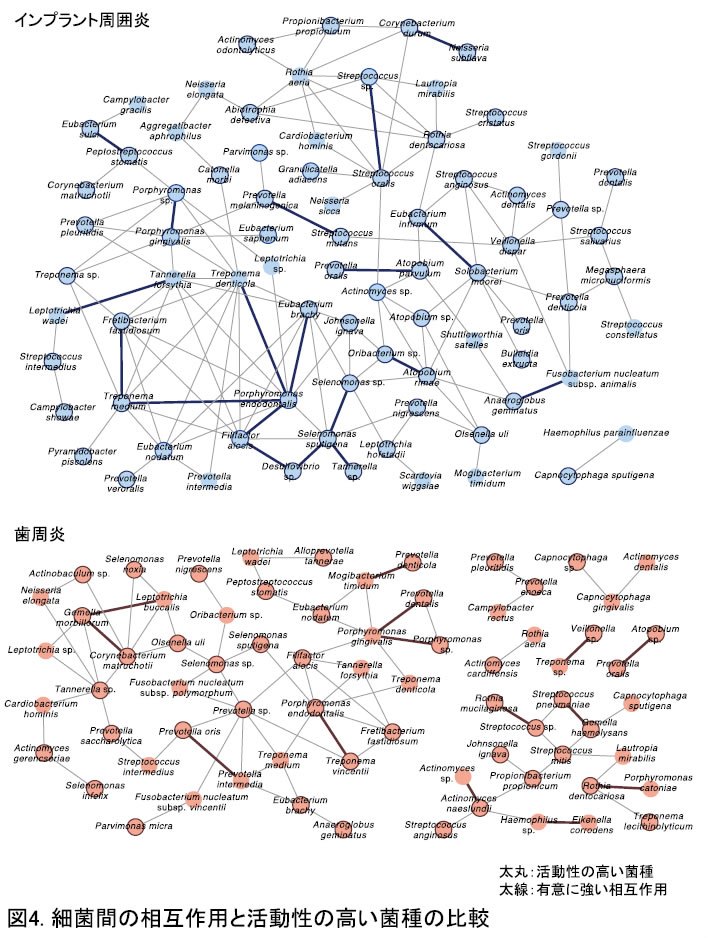

図4 細菌間の相互作用と活用性の高い菌種の比較(拡大画像↗)

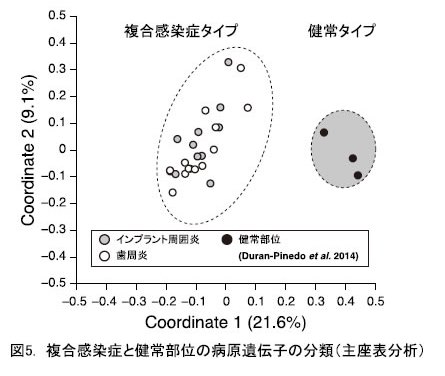

図5 複合感染症と健常部位の病原遺伝子の分類(主座表分析)(拡大画像↗)

<研究の背景>

歯科用インプラントは失われた歯を補う方法として急速に普及していますが、その後のメインテナンスに問題があるとインプラント周囲炎がおこります。インプラント周囲炎は 治療を受けた患者の実に 4 割で認められるとの報告があります。インプラント周囲炎は複数の細菌が原因で引き起こされる複合細菌感染症と考えられており、病態は同じく口腔内 の複合細菌感染症である歯周炎のそれと類似しています。一方で、インプラント周囲炎は歯周炎と比較して疾患の進行が早く、治療が難しい事が報告されています。口腔内に存在 する細菌は培養が難しいものも多く、また極めて多くの細菌種がその発症や進行に関わると推測されインプラント周囲炎に関わる細菌叢の解析は進んでいませんでした。

<研究内容>

研究グループはインプラント周囲炎と歯周炎の両疾患に罹患した成人(12 名)を対象に、歯およびインプラント周囲からプラークを採取し、細菌 RNA を抽出しました。その後、次世代シークエンサーを用いて得られた遺伝子情報を基に両疾患に関わる細菌種の同定とその細菌叢の持つ機能(機能遺伝子・病原遺伝子)を解析しました(図1)。

まずそれぞれの疾患に認められる細菌種の組成を比較したところ、インプラント周囲炎と歯周炎はほぼ同様な病態を示しているにもかかわらず、検出された細菌種の割合は異なり、その原因細菌(群)は異なると考えられました(図2)。

一方で、機能遺伝子の分布を調べると、インプラント周囲炎と歯周炎でともに炭水化物やタンパク質の合成や分解に関連する遺伝子が多く発現しているなど、両疾患でその傾向が非常に似ていました(図3)。

しかし、バイオフィルムの中でより活発に機能遺伝子を発現している細菌種(活動性の高い菌)はインプラント周囲炎と歯周炎では異なり、さらに各菌間の共起関係を基に細菌間相互作用を調べてみると、両疾患で認められる細菌ネットワーク網も異なる事が明らかになりました(図4)。

さらに細菌の病原遺伝子に着目し、両疾患における発現を比較した結果、歯周炎とインプラント周囲炎では病原因子が類似しているものの、健康な歯の周囲に認められるプラーク細菌叢とは 明らかに異なる病原組成であることが明らかになりました(図5)。

以上の結果から、インプラント周囲炎と歯周炎に関連する細菌叢は、バイオフィルムを維持する ためにそこで行われていることは類似しており、これが臨床症状の類似性にもつながっていること、一方で活動性の高い細菌種は両疾患で異なるため、同じ治療を行ったとしてもインプラント周 囲炎の細菌叢には与える影響が少なく、これが治療効果の差として現れる可能性が考えられま した。

ヒトに認められる感染症の多くは単一の細菌が原因ではなく、複数の細菌が関わる複合細菌感染症といわれています。代表例としては、骨髄炎や膿瘍などが挙げられています。複数の細菌 が疾患の発症に関与する場合、その検査は煩雑でかつ原因細菌の特定が難しいものになりがちです。今回のように細菌の持つ病原遺伝子に着目し、網羅的な解析を行うことにより、「菌叢の持つ病原性」が容易に評価可能となるため、他の複合細菌感染症の病態を解析する上で有用であると考えられます。

<研究成果の意義>

今回の研究から、インプラント周囲炎を引き起こす細菌叢は、歯周炎のそれと比べ構成する細菌種や細菌の比率、また活動性の高い細菌種が異なることが明らかになり、これが歯周炎と同 じ治療法を用いても奏効しない理由のひとつであると考えられました。インプラント周囲炎に特徴的な細菌の群集構造が明らかになり、この知見から現行の治療法の見直し・新たな治療方略の確立が進むことが期待されます。また、今回行われた網羅的な細菌遺伝子解析の手法は、他の複合細菌感染症の病態解析にも応用可能であり、この分野の研究が飛躍的に進むきっかけとな ると考えられます。

以上、発表内容(研究の概要)については、2016年8月17日に東京医科歯科大学よりプレスリリースされております。

東京医科歯科大学プレスリリース一覧:http://www.tmd.ac.jp/press-release/index.html

本件のプレス通知資料:http://www.tmd.ac.jp/archive-tmdu/kouhou/20160817_1.pdf

発表雑誌

- 雑誌名

- 「Scientific Reports」

- 論文タイトル

- Distinct interacting core taxa in co-occurrence networks enable discrimination of polymicrobial oral diseases with similar symptoms.

- 著者

- Takahiko Shiba#, Takayasu Watanabe#, Hirokazu Kachi, Tatsuro Koyanagi, Noriko Maruyama, Kazunori Murase, Yasuo Takeuchi*, Fumito Maruyama*, Yuichi Izumi, Ichiro Nakagawa(#:共同筆頭著者、*:責任著者)

- DOI番号

- 10.1038/srep30997

- 論文URL

- http://www.nature.com/articles/srep30997

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 附属食の安全研究センター

特任助教 渡辺 孝康

Tel:03-5841-0916

Fax:03-5841-0916

研究室URL:http://www.frc.a.u-tokyo.ac.jp/

用語解説

- 注1 細菌叢

- ある特定の環境で生育する複数の細菌の集合。ヒトの口腔には、数百種類の細菌が歯の表面や歯肉溝、舌表面などに特有な細菌群集を構成している。

- 注2 複合菌感染症

- 複数の種類の細菌によって生じる感染症。歯の支持組織の健常性が損なわれた歯周炎、および、歯科用インプラントの周囲において同様の状態を呈したインプラント周囲炎の発症と進行には、病変部に定着している細菌叢の複数の構成細菌が関わっている。