乳酸菌が金ナノ粒子を生成する分子機構を解明

- 発表者

-

菊池 郁也(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 大学院生:当時)

加藤 由悟(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 大学院生)

降旗 一夫(東京大学大学院農学生命科学研究科 先端機器分析室 特任専門職員)

小暮 敏博(東京大学大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻 教授)

井村 祐己(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 助教)

吉村 悦郎(放送大学教養学部 生活と福祉コース 教授 2016年3月まで本研究科教授 )

鈴木 道生(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 講師)

発表のポイント

◆乳酸菌を用いて金ナノ粒子を生成することに成功し、乳酸菌の細胞膜成分であるジグリコシルジアシルグリセロール (DGDG)が反応に関与していることを突き止めました。

◆微生物を利用した金ナノ粒子合成法の研究では反応する物質が不明なことが多いのですが、本研究では比較的多量 に含まれる膜成分が反応していることがわかりました。

◆本研究の成果を応用して、将来的に金ナノ粒子を温和な条件で安価に製造することに貢献できると考えられます。

発表概要

金ナノ粒子は直径数ナノメートルの金の粒子で、電子顕微鏡のプローブやインフルエンザ診断キットなど様々な場面で利用されています。しかし、金ナノ粒子を生成するには高温高圧の環境が必要で、毒性のある副産物が生じます。微生物を用いた金ナノ粒子生成法は、温和な条件で安全に行えるため注目されています。しかし反応している生体分子が不明な場合が多く、よりよい生成法を確立するためには分子機構を明らかにする必要があるといえます。

今回、東京大学大学院農学生命科学研究科の鈴木道生講師のグループは、乳酸菌Lactobacillus caseiを用いた金ナノ粒子生成法を確立し、その反応に乳酸菌の膜脂質成分であるジグリコシルジアシルグリセロール(DGDG)が関与していることを突き止めました。この成分は乳酸菌に比較的多量に含まれ、また乳酸菌自体の培養も容易です。そのため本研究成果は、金ナノ粒子を安価に生成する手法の確立に貢献できるものと期待されます。

発表内容

金ナノ粒子は表面プラズモン共鳴(SPR)により特異的な光学特性を有し、多くの応用が期待されています。金ナノ粒子は金イオンを還元剤により還元し、粒子間の凝集を抑える分散剤と付加させて生産されます。工業的には、クエン酸などを用いてテトラクロリド金(III)酸カリウム溶液を還元し、生じた粒子の表面へクエン酸を吸着させることにより、凝集を防いで安定に存在する金ナノ粒子を生成しています。しかしこういった化学的な金ナノ粒子の合成では、高温条件であることや反応副産物の生成などの問題による環境への負荷が懸念されており、近年では微生物を用いた生産方法が注目されています。微生物を用いた生産方法はいくつか報告されておりますが、どのような分子がどのように生成しているのかについてはほとんど明らかになっていませんでした。本研究では、乳酸菌Lactobacillus caseiを用いて金ナノ粒子を生成し、その還元剤および分散剤の探索を行うことにより、微生物における金ナノ粒子生成機構の解明を目指しました。

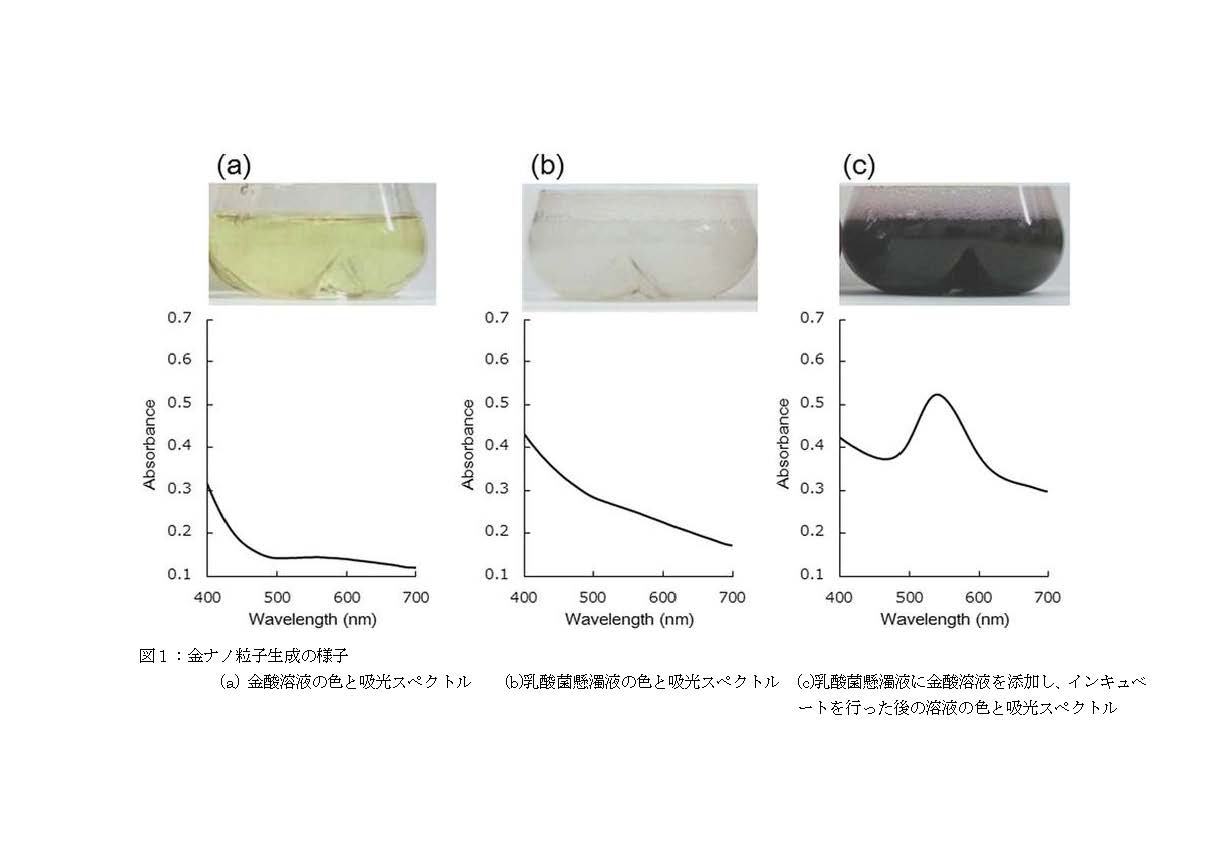

まず、乳酸菌を用いた金ナノ粒子生成条件を決定しました。金ナノ粒子の原料であるテトラクロリド金(III)酸カリウム溶液(金酸)は図1(a)のような黄色をしており、乳酸菌の懸濁液は図1(b)のようは白濁液です。終濃度0.25 mMの金酸溶液と、2.0 g/Lの濃度の乳酸菌懸濁液を混合し、37°Cで24時間インキュベートを行うと、SPRにより強い紫色を呈する金ナノ粒子のコロイド溶液が得られました(図1(c))。この溶液の吸光スペクトルを見ても、550 nm付近に強い吸収があることが確認できました。このことから、乳酸菌が金ナノ粒子の還元および分散に関わる生体分子を生産していることがわかりました。次に、この生体分子の探索を行いました。

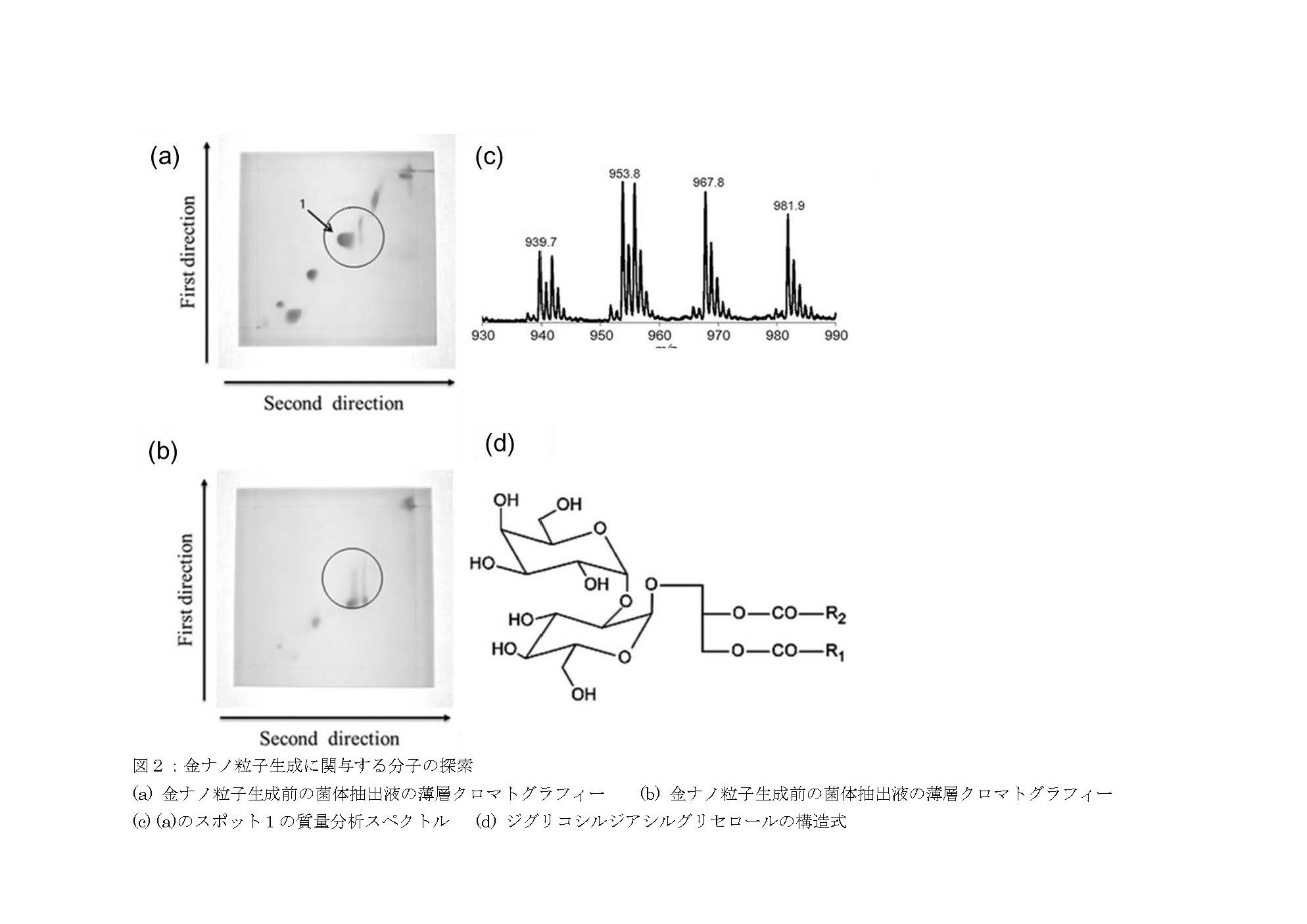

金ナノ粒子の生成を行う前と行った後の乳酸菌をそれぞれ回収し、(ヘキサン:酢酸エチル) = (1:1)の有機溶媒を用いて脂質成分を抽出しました。これを順相薄層クロマトグラフィーで展開し、ヨウ素を用いて有機物を染色した結果を図2(a),(b)に示しました。金ナノ粒子生成後は全体的に脂質が減少していましたが、特に生成前に量の多かったスポット1に着目しました。この領域を掻きとり、質量分析(MS)や核磁気共鳴(NMR)などの手法により構造解析を試みました。図2(c)に示した通り、このスポットはMSの結果、14質量単位ごとにピークが見られました。このことからこの分子は脂肪鎖を有する分子であることが考えられました。NMRやMS/MSを用いた更なる分析の結果、この分子は2つの糖と2つの脂肪鎖がグリセロールを介して結合しているジグリコシルジアシルグリセロール(DGDG)であることがわかりました(図2(d))。

DGDGは乳酸菌の細胞膜成分として比較的多量に存在している分子です。また、乳酸菌は培養が比較的容易な細菌です。微生物を用いて安価に金ナノ粒子を生成することを目指した場合、このような生体由来分子が金ナノ粒子生成に関わっているということは大きなアドバンテージとなると考えられます。今後の研究として、DGDGを効率的に生産する乳酸菌を遺伝子工学手法により作製し、より効果的に金ナノ粒子を生成できる系を確立することを目指します。

発表雑誌

- 雑誌名

- 「Scientific Reports」(10月11日)

- 論文タイトル

- Formation of gold nanoparticles by glycolipids of Lactobacillus casei

- 著者

- Fumiya Kikuchi, Yugo Kato, Kazuo Furihata, Toshihiro Kogure, Yuki Imura, Etsuro Yoshimura,* Michio Suzuki*

- DOI番号

- 10.1038/srep34626

- 論文URL

- http://www.nature.com/articles/srep34626

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 分析化学研究室

講師 鈴木 道生(すずき みちお)

Tel:03-5841-5156

Mail:amichiwo@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

放送大学教養学部 生活と福祉コース

教授 吉村 悦郎(よしむら えつろう)

Tel: 043-298-4691

Mail:e.yoshimura@ouj.ac.jp

用語解説

- 注1 表面プラズモン共鳴(SPR)

- 光という電磁波によりもたらされる電場により、金属ナノ粒子表面で電子が振動します。このように電子が振動している状態をプラズモンといいます。プラズモンの振動と光の振動が共鳴するとき、光のエネルギーが金属ナノ粒子に吸収されます。この現象を表面プラズモン共鳴といいます。この吸収は特定の振動数でしか起こらないので、表面プラズモン共鳴が起こると特徴的な色が出るようになります。

- 注2 金イオンの還元と分散

- 金イオンの溶液において、金は[Au(III)Cl4]-という三価の陽イオンで存在しています。金ナノ粒子は電荷を持たない金属のAu(0)ですので、金イオンを還元する必要があります。また、普通に還元すると、金原子が極めて長く結合した通常の金結晶ができてしまいます。この通常の金のことをバルクの金と言います。金イオンの還元によりバルクの金ではなく金ナノ粒子を作り出すためには、生成した金結晶同士の凝集を防ぐコーティングが必要になります。この表面をコーティングする物質を分散剤といい、これにより金ナノ粒子はコロイド溶液として分散することができます。

- 注3 コロイド溶液

- 直径が数nm~数十μmの粒子が均一に分散している溶液をコロイド溶液と言います。時間が経っても沈殿が起きたり濃度が偏ったりすることはありませんが、液は不透明な場合が多く、チンダル現象など独特の特徴を示します。