緑膿菌が呼吸酵素を作り替えることで環境適応する新しいメカニズムを発見

- 発表者

-

平井 猛博(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命工学専攻 修士課程;当時)

長村 達也(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命工学専攻 修士課程;当時)

石井 正治(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命工学専攻 教授)

新井 博之(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命工学専攻 助教)

発表のポイント

◆緑膿菌が性質の異なる複数の好気呼吸酵素を生産する新しいメカニズムを発見しました。

◆新たに見つかったタイプの酵素は、感染病巣等の低酸素環境でのストレス耐性に関与していることが分かりました。

◆本研究の発見により、緑膿菌感染症の新たな治療法の開発が期待されます。

発表概要

緑膿菌は様々な環境中に広く存在する細菌で、日和見感染(注1)や院内感染の原因菌として知られており、抗生物質や各種ストレスに対する耐性が強いことから感染症治療の面で問題となっています。本菌は好気呼吸(注2)において酸素の還元反応を触媒する末端酸化酵素(注3)を複数持っており、このうち、cbb3型と呼ばれるシトクロムc酸化酵素が主要に働いています。cbb3型酵素は3つのサブユニット(CcoN, CcoO, CcoP)からなる酵素で、CcoNが酸素を還元する活性サブユニットです。これまで、緑膿菌はcbb3型酵素を2種類持っていることが知られていました。緑膿菌のゲノム上には、これら2つの酵素をコードする遺伝子の他に、活性サブユニット(CcoN)のみをコードする遺伝子がさらに2つありますが、その役割は不明でした。

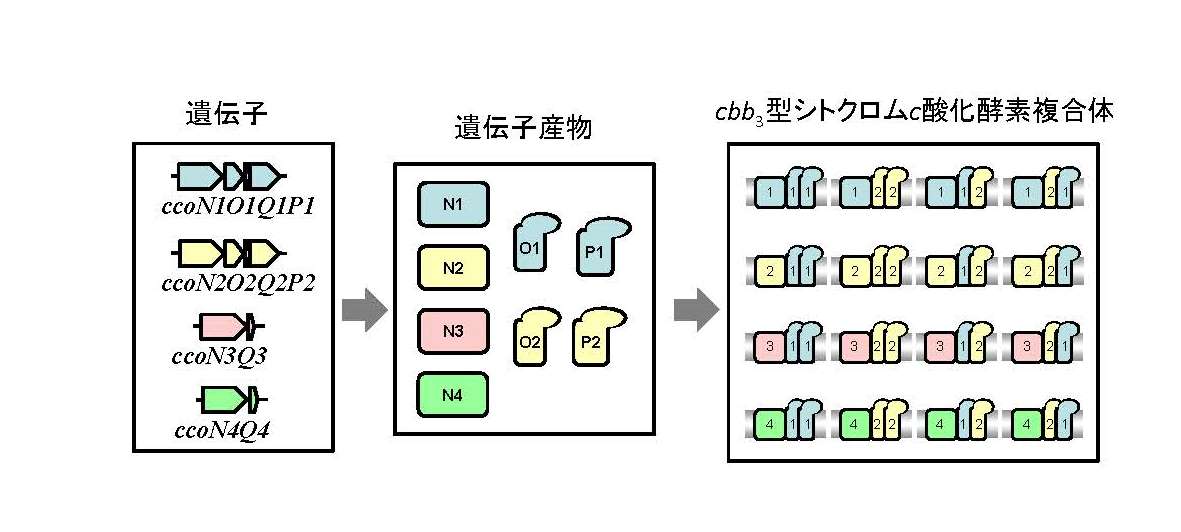

今回、東京大学大学院農学生命科学研究科の新井博之助教のグループは、緑膿菌がゲノム上にコードされているcbb3型酵素の複数のサブユニットの組み合わせを変えることで、16種類の活性のある酵素を生産できることを発見しました。また、今回新規に発現が確認されたタイプの酵素は、呼吸阻害剤に対する耐性が高く、低酸素環境でのストレス耐性に寄与していることが分かりました。これらの結果から、緑膿菌は性質の異なる複数のcbb3型酵素を生産することで、各種ストレス耐性や感染力を獲得していると予想され、このメカニズムは緑膿菌感染症治療の標的として期待されます。発表内容

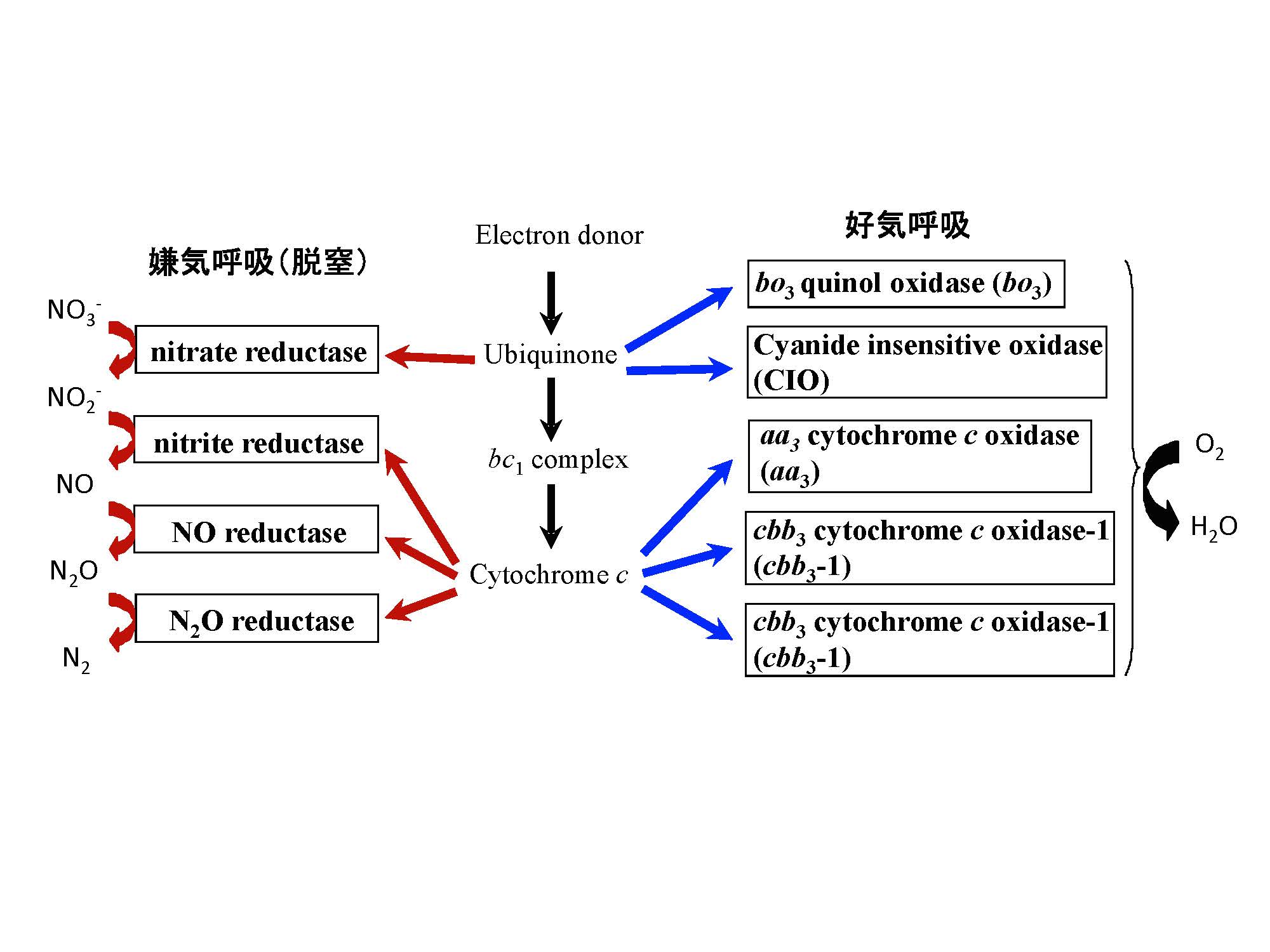

緑膿菌は好気呼吸において酸素を水に還元する末端酸化酵素として、シトクロムc酸化酵素を3種類(aa3, cbb3-1, cbb3-2)とキノール酸化酵素を2種類(bo3, CIO)持っています(図1)。cbb3型酵素は酸素に対する親和性が高く、一般的には低い酸素濃度環境で働く酵素ですが、緑膿菌では高酸素環境でもcbb3型の酵素であるcbb3-1が主要に働くという特徴があり、低酸素環境ではもう一つのcbb3-2が主要に働きます。cbb3型酵素のような酸素に対する親和性が高い酵素は、好気呼吸によるエネルギー生産だけでなく、微量の酸素を除去することで酸化ストレス耐性や、酸素に弱い酵素の保護に働くことが知られています。緑膿菌はcbb3型酵素を主要な酵素として利用することで、各種ストレスに対する耐性を獲得していると考えられます。

図2.サブユニット交換による複数のcbb3型シトクロムc酸化酵素複合体の形成 緑膿菌のゲノム上に存在する4つのcco遺伝子群にコードされる複数のcbb3型シトクロムc酸化酵素のサブユニットの組み合わせにより、16種類の活性型酵素が生産される。 (拡大画像↗)

CcoN3またはCcoN4を含む酵素は、それぞれ亜硝酸イオンまたはシアン化物イオンによって発現が誘導され、それらの物質に対して耐性が高いことが分かりました。亜硝酸イオンやシアン化物イオンに対する耐性は、緑膿菌の感染病巣での生存に必要であることが知られています。本研究により、緑膿菌はcbb3型酵素を耐性の高いタイプに作り替えることで、これらの物質に対する耐性を獲得していることが明らかになりました。この能力は、緑膿菌とその類縁菌に限られたものであることから、緑膿菌感染症治療の標的として新たな治療法の開発につながることが期待されます。

本研究は、文部科学省からの科学研究費補助金(新学術領域研究「酸素生物学」)による支援を受けて行われました。

発表雑誌

- 雑誌名

-

「Proceedings of the National Academy of Sciences in USA」vol. 113, no. 45, 12815-12819 (2016)

- 論文タイトル

- ” Expression of multiple cbb3 cytochrome c oxidase isoforms by combinations of multiple isosubunits in Pseudomonas aeruginosa”

- 著者

- Takehiro Hirai, Tatsuya Osamura, Masaharu Ishii, and Hiroyuki Arai

- DOI番号

-

0.1073/pnas.1613308113

- 論文URL

- http://www.pnas.org/content/113/45/12815.abstract

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命工学専攻 応用微生物学研究室

助教 新井 博之

〒113-8657 東京都文京区弥生1-1-1

Tel:03-5841-1741, Fax:03-5841-5272

Email:aharai@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

用語解説

(注1)日和見感染:健康な人には感染症を起こさない微生物が原因となり発症する感染症で、病気や火傷などで免疫力が低下した人に起こります。

(注2)呼吸:一般的には酸素を消費して二酸化炭素を排出する代謝のことを呼吸と呼んでいますが、生化学的には、細胞が基質の酸化を行ってエネルギーを獲得する一連の過程を呼吸と定義しています。基質の酸化に酸素を用いる場合を好気呼吸と呼び、硝酸等の酸素以外の物質を用いる場合を嫌気呼吸と呼びます。

(注3)末端酸化酵素:好気呼吸における鍵酵素で、酸素を水に還元する反応を触媒します。シトクロムc酸化酵素とキノール酸化酵素の2種類に大別されます。

(注4)活性酸素:酸素分子がより反応性の高い化合物に変化したものの総称。主にスーパーオキシドアニオン、ヒドロキシルラジカル、過酸化水素、一重項酸素の4種類があります。

(注5)活性窒素:一酸化窒素(NO)やペルオキシナイトライト(ONOO-)などの活性化された酸化窒素分子。NOは生体内で一酸化窒素合成酵素によって生産され、血管弛緩、神経伝達、免疫機構など様々な生理機能を持つことが知られています。

(注6)脱窒:細菌による嫌気呼吸の一種で、硝酸を亜硝酸、一酸化窒素、亜酸化窒素を経て窒素ガスに変換する一連の反応のことを指します。

(注7)サブユニット:酵素等の機能性タンパク質が複数のポリペプチド鎖から構成されている場合、一つ一つのポリペプチド鎖をサブユニットといいます。

(注8)活性中心:酵素タンパク質分子中にあって、基質が特異的に結合し、触媒反応を受ける部位を指します。