イネにおいて節の輸送体の欠損はコメのリン蓄積を減少させる

- 発表者

-

山地 直樹(岡山大学資源植物科学研究所 准教授)

竹本 侑馬(岡山大学資源植物科学研究所 修士課程)

宮地 孝明(岡山大学自然生命科学研究支援センター 准教授)

三谷 奈見季(岡山大学資源植物科学研究所 助教)

吉田 薫(東京大学 大学院農学生命科学研究科 生圏システム学専攻 准教授)

馬 建鋒(岡山大学資源植物科学研究所 教授)

発表のポイント

◆イネの節でリンを分配する機能を担う輸送体SPDTを発見しました。

◆輸送体SPDTは根から吸収したリンを種子に優先的に蓄積させる役割を担うことを発見しました。

◆本研究の成果により、リン酸施肥量の削減、リンによる富栄養化の抑制、ミネラルの消化吸収の改善などが期待され

ます。

発表概要

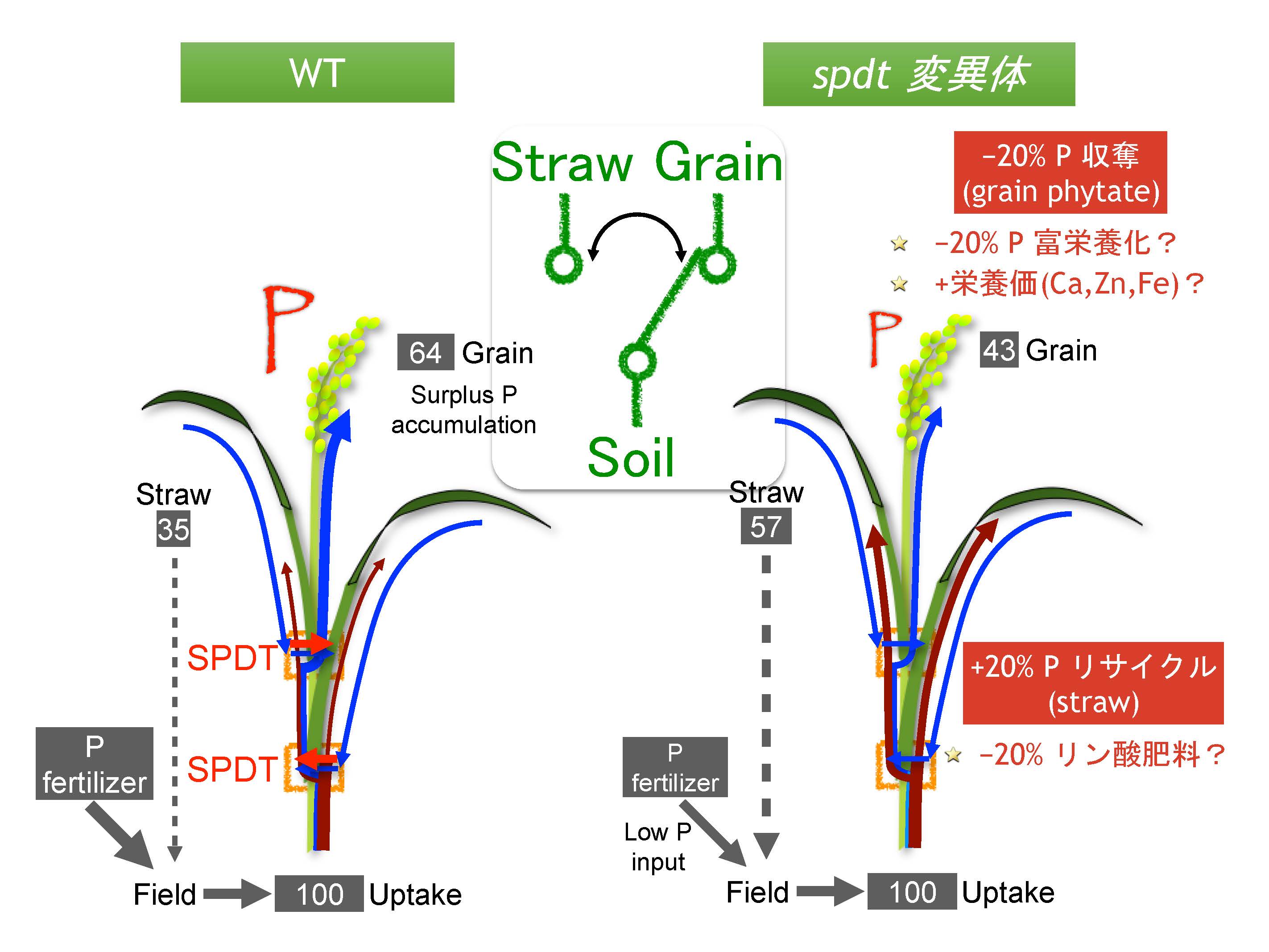

図1 イネの節に局在するリン輸送体SPDTの役割とSPDT変異体におけるリンの分布様式

野生型ではリンの64%が種子に輸送され、35%が藁に存在する。一方、SPDT変異体では収量に影響を与えずに種子のリンが減少し(43%)藁のリンが増大する(57%)。SPDTは根から吸収したリンの分配先を切り替えるスイッチの役割をしている。

種子のリンが減少し藁のリンが増大すると、リン酸肥料の軽減が可能となる。また、種子リンの減少はフィチン酸の減少をもたらすため、リンの消化吸収が促進されることで水質のリン汚染の軽減につながる。さらに、フィチン酸との結合で消化吸収されにくくなる鉄や亜鉛などのミネラルの吸収が良くなり栄養価が高まる。(赤矢印:SPDTによるリン輸送、青矢印:師部経由のリン輸送、茶色矢印:木部経由のリン輸送) (拡大画像↗)

リン(注1)はあらゆる生物に欠かせない必須栄養素であり、人間の体に含まれるリンのほとんどは、元々は植物が土壌から吸収したものです。しかし、地球上のリンの循環にはいくつかの重要な課題があります。その解決には植物体内におけるリンの分配機構の解明が必要ですが、これまでリンの分配に関わる輸送体(注2)は見つかっていませんでした。

【今回の成果】本研究グループは、イネの節(注3)で栄養素が分配される仕組みを解析しイネ種子へのリンの蓄積に関わる輸送体「SPDT」(注4)を世界で初めて突き止め、SPDTが、根から吸収したリンを種子に優先的に蓄積させる役割を担うことを明らかにしました(図1)。また、輸送体SPDTの機能が失われると、コメのリン濃度が減少しますが収穫量にはほとんど影響しないことも明らかにしました。

本研究の成果により、①リン酸施肥量の削減、②消化されずに環境中に放出されるリンによる富栄養化(注5)の抑制、③カルシウム・鉄・亜鉛などの栄養素の消化吸収の改善が期待されます。

発表内容

リンは核酸(DNA/RNA)、細胞膜などのリン脂質、脊椎動物の骨などを構成する重要な元素で、あらゆる生物にとって生きていくために欠かせません。一般的に環境中のリンの存在量はとても少なく、生物はリンを積極的に吸収・濃縮する仕組みを発達させています。農業生産においてリンは、窒素・カリウムと並ぶ肥料の三要素の一つであり、作物の生産性に大きく影響する重要な栄養素です。イネなどの穀物ではリンの6~8割以上を最終的に種子に集積し、種子の発芽や生育に利用します。しかしリンを種子に優先的に蓄積させる仕組みは明らかにされていませんでした。また、リンに関しては以下のようないくつかの重大な問題が指摘されています。

(i)リン酸肥料のほとんどは有限な鉱物資源であるリン鉱石に依存している。リン鉱石はモロッコや中国など限られた地域に偏在しており、またこのまま消費し続ければ数百年で枯渇すると予測されている。

(ii)植物の種子などに蓄積されるリンの大部分はフィチン酸(注6)と呼ばれる水に不溶性の化合物となっている。しかしヒトを含めほとんどの動物はフィチン酸を消化・吸収できないため植物由来のリンの利用効率が悪く、多くが下水に排出されてリンの富栄養化を招く。

(iii) フィチン酸は作物中や腸内でカルシウム・鉄・亜鉛などのミネラル栄養素と結合し、それらの吸収を阻害する。

したがって、農業生産においては、限られたリン資源をより有効に利用し、また、食物中のフィチン酸を低減する方策が求められています。

岡山大学資源植物科学研究所の馬建鋒教授、山地直樹准教授らの研究グループは、これまでの研究からイネ科植物の節が養分の分配制御に重要な役割を担うことを明らかにしており、本研究ではイネの節で高レベルに発現する機能未知遺伝子「SPDT」に着目しました。SPDT遺伝子から作られるタンパク質は、硫酸イオンの輸送体タンパク質と類似性がありますが、予想に反して硫酸イオンではなくリン酸を輸送することが判りました。SPDTタンパク質は節の導管周辺の細胞の細胞膜に局在し、導管から細胞内にリン酸を取り込みます。この働きによって、節内でリンの維管束間輸送(注7)が促進され、発達中の器官(新葉や種子)へと優先的にリンが分配されます。すなわちSPDTタンパク質はリンの分配先を左右する切り替えスイッチのような役割があることが明らかになりました(図1)。SPDT遺伝子が破壊された変異体イネを水田で栽培すると、コメに蓄積したリンの濃度が約2割減少し、逆に藁に残留したリンの量は約2割増加しました。一方でコメの収穫量や種子の発芽、生育などにはほとんど影響しませんでした。

【今後見込まれる成果】本研究により、イネの節でリンの分配をコントロールする輸送体SPDTの働きを抑制することで、収穫量を維持したままコメ中のリン濃度を低減できることが判りました。本研究で見出した変異遺伝子などを用いてSPDT遺伝子の働きに着目した品種改良を行えば、以下のことが期待されます。

①収穫部位であるコメのリンが減少し、藁に残留し水田に還元されるリンが増加するため、リン酸肥料の施肥量を削減できる。

②コメ中のフィチン酸含量も減少するため、消化されずに環境中に放出されるリンによる富栄養化が抑制できる。

③フィチン酸の減少によって、食物中のカルシウム・鉄・亜鉛などのミネラル栄養素の消化吸収が改善できる。

本研究は学術振興会科学研究費補助金 基盤研究B「栄養素分配におけるイネ節の機能解明」(代表: 山地直樹)および特別推進研究「作物のミネラル輸送システムの統合解析」(代表: 馬建鋒)の助成を受け実施しました。

発表雑誌

- 雑誌名

- 「Nature」on line版:2016年12月22日午前3時

- 論文タイトル

- “Reducing phosphorus accumulation in rice grains with impaired transporter in the node”

- 著者

- Naoki Yamaji, Yuma Takemoto, Takaaki Miyaji, Namiki Mitani-Ueno, Kaoru T. Yoshida

and Jian Feng Ma - DOI番号

- 10.1038/nature20610

- 論文URL

- http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature20610.html

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 生圏システム学専攻 保全生態学研究室

准教授 吉田 薫 (よしだ かおる)

Tel:03-5841-8086

Fax:03-5841-1306

Mail:ayosida@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

用語解説

- 注1 リン

- 核酸や細胞膜などのリン脂質、一部のタンパク質、脊椎動物の骨などに含まれる元素。全ての生物に必須。環境中には遊離のリンとしては存在せず、植物は土壌から無機リン酸の形態で吸収する。

- 注2 輸送体

- 細胞膜や細胞小器官の膜上にあるタンパク質の一種。膜の内外にそれぞれ決まった種類の物質を輸送する。

- 注3 節

- 茎と葉の接点。イネ科植物では導管や篩管などを含む維管束が著しく発達しており、養分の選択的な分配制御に重要な役割がある。

- 注4 SPDT

- SULTR-like Phosphorus Distribution Transporter。本研究によって新たに機能解明されたイネの遺伝子およびその遺伝子から作られる輸送体タンパク質。SPDTタンパク質は硫酸イオン輸送体(SULTR)と高い類似性があるが、硫酸イオンではなくリン酸イオンを輸送する。電気回路で使われる単極双投スイッチ(Single-Pole,Double-Throw switch)になぞらえて命名した。

- 注5 富栄養化

- 河川や湖沼などに窒素やリンなどが流れ込むことで栄養が過剰な状態になること。水質が悪化するだけでなく、植物プランクトンなどが大量繁殖し、有機物の分解にともなって溶存酸素が枯渇するため魚介類の多くが死滅するなど生態系が攪乱される。

- 注6 フィチン酸

- ミオイノシトール六リン酸。高等植物の種子などの主要なリン貯蔵物質。穀物中では一般的にリンの8割程度がフィチン酸として蓄積している。反芻動物以外の動物は消化吸収できない。またカルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛などと結合し不溶化するため、これらのミネラルの吸収も阻害する。

- 注7 維管束間輸送

- 節において、葉につながる維管束(肥大維管束)と新葉や種子へと向かう維管束(分散維管束)の間で選択的に養分を受け渡す仕組み。さまざまな栄養素がそれぞれ異なる輸送体タンパク質の働きによって節内で維管束間輸送され、分配先がコントロールされていることが次第に明らかになってきた。