良薬は口に苦し!?

ビールの苦味成分が脳内の清掃細胞を活性化し、アルツハイマー病を予防

- 発表者

-

阿野 泰久(キリン株式会社 R&D本部 健康技術研究所)

堂畑 厚志(東京大学 大学院農学生命科学研究科獣医学専攻 学部生;当時)

谷口 慈将(キリン株式会社 R&D本部 基盤技術研究所)

星 朱香(キリン株式会社 R&D本部 基盤技術研究所)

内田 和幸(東京大学 大学院農学生命科学研究科獣医学専攻 准教授)

高島 明彦(学習院大学 大学院自然科学研究科生命科学専攻 教授)

中山 裕之(東京大学 大学院農学生命科学研究科獣医学専攻 教授)

発表のポイント

◆アルツハイマー病(注1)の症状と病変を再現する遺伝子改変マウスに、ホップ由来のビール苦味成分イソα酸(注2)を投与すると、脳におけるアミロイドβ(Aβ,注3)の沈着と炎症が抑制され、認知機能も改善されました。

◆イソα酸は、脳内で老廃物や異物の排除を担うミクログリア(注4)を抗炎症型へと誘導する作用と、老廃物の除去を亢進する作用を併せ持ち、アルツハイマー病に対する予防効果を示しました。

◆適度な量のビールやノンアルコールビールテイスト飲料の飲用によるアルツハイマー病予防の可能性が示されました。

発表概要

高齢者の増加に伴い、アルツハイマー病などの認知症は国内外で大きな社会問題となっています。残念ながら認知症の本質的な治療方法は未だ明らかではありませんが、日常生活において認知症を予防する方法が注目されています。また、適度な酒類の摂取が認知症の予防に役立つことが知られています。中でも、赤ワインに含まれるポリフェノールの認知症予防効果については多く研究報告がありますが、ビールの成分についてはあまり研究が進んでいませんでした。今回、本研究グループは、ホップ由来のビール苦味成分であるイソα酸に、ミクログリアを活性化することでアルツハイマー病の原因物質とされるAβの沈着を減らし、脳内の炎症を緩和する作用があることを明らかにしました。

アルツハイマー病モデルとして用いられている遺伝子改変マウス(5xFADマウス)にイソα酸を含む餌を食べさせると、対照マウスと比べて、脳内ミクログリアの貪食活性が亢進し抗炎症型へと変化、そして脳の炎症が緩和され、その結果、Aβの脳内沈着が減少することを見出しました。加えて、海馬の神経細胞のシナプス量の有意な増加と、認知機能の一部である記憶学習機能の改善も確認しました。

今回の成果から、ホップ由来のビール苦味成分イソα酸がアルツハイマー病の予防に有効であることが示されました。

発表内容

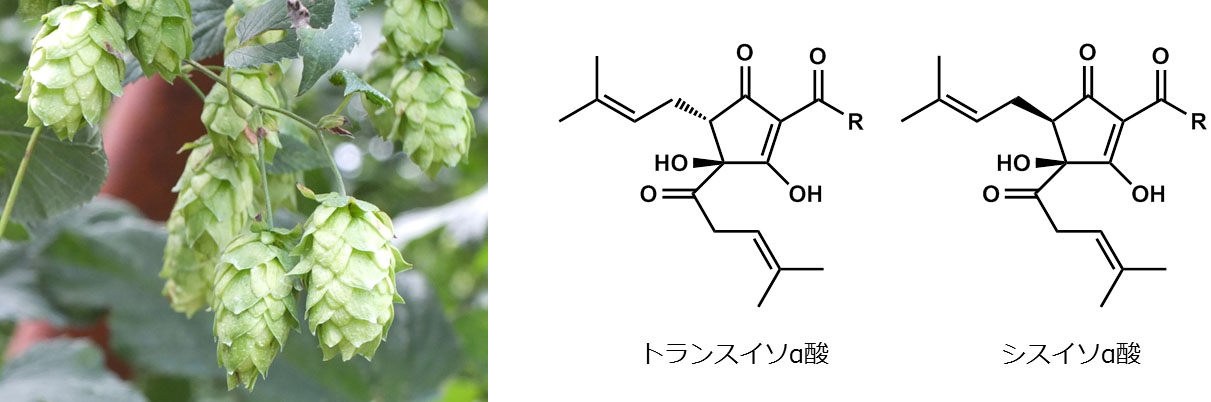

【図1】 ホップ由来ビール苦味成分イソα酸

薬用植物として古来より食されるホップ(写真)に含まれるα酸がビールの醸造工程で異性化し、イソα酸(右図)が産生されます。(拡大画像↗)

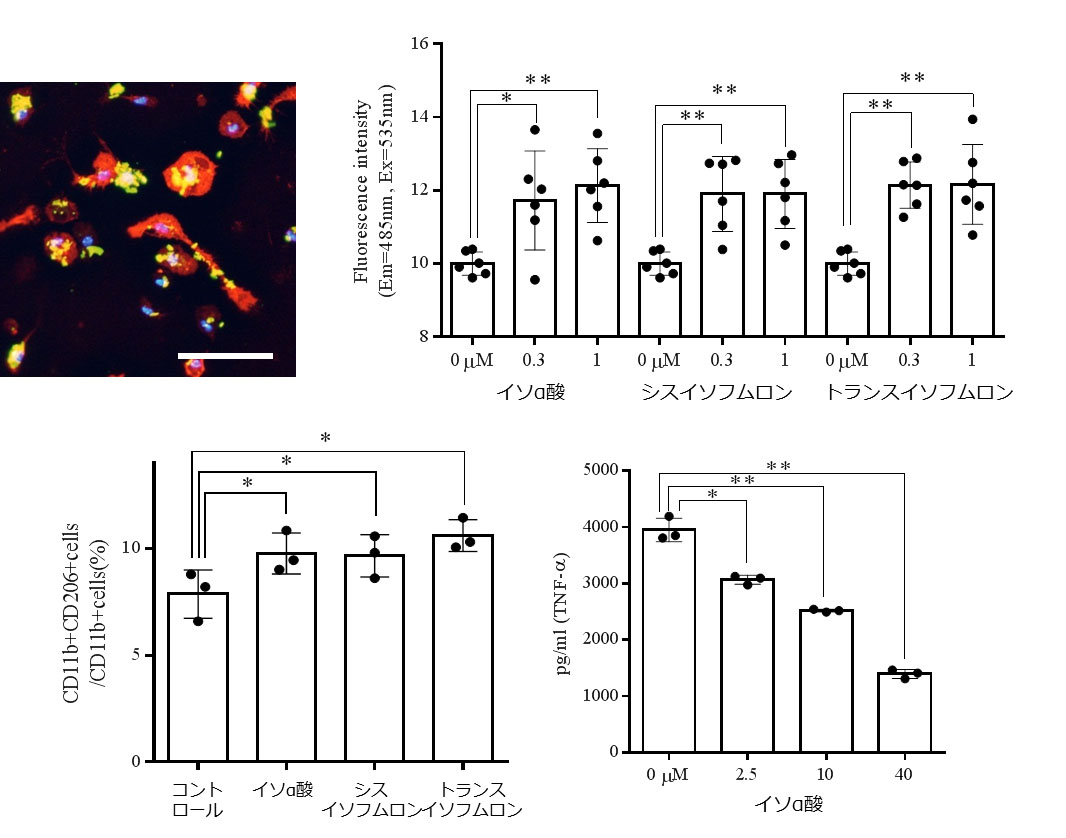

【図2】イソα酸によるミクログリア貪食機能亢進および抗炎症作用

イソα酸は、初代培養ミクログリアのAβ貪食能を亢進(左上写真および右上グラフ)、M2抗炎症型へ誘導(左下グラフ)、LPS刺激で惹起された炎症反応(TNF-α産生で評価)を抑制する作用を示しました(右下グラフ)。(拡大画像↗)

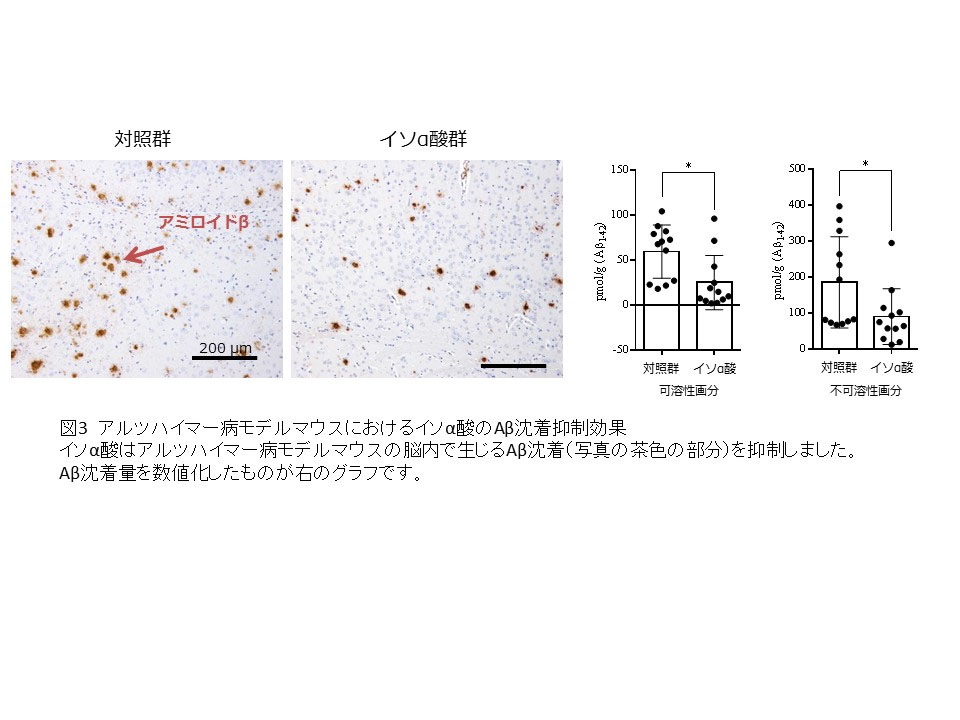

【図3】アルツハイマー病モデルマウスにおけるイソα酸のAβ沈着抑制効果

イソα酸はアルツハイマー病モデルマウスの脳内で生じるAβ沈着(写真の茶色の部分)を抑制しました。Aβ沈着量を数値化したものが右のグラフです。

(拡大画像↗)

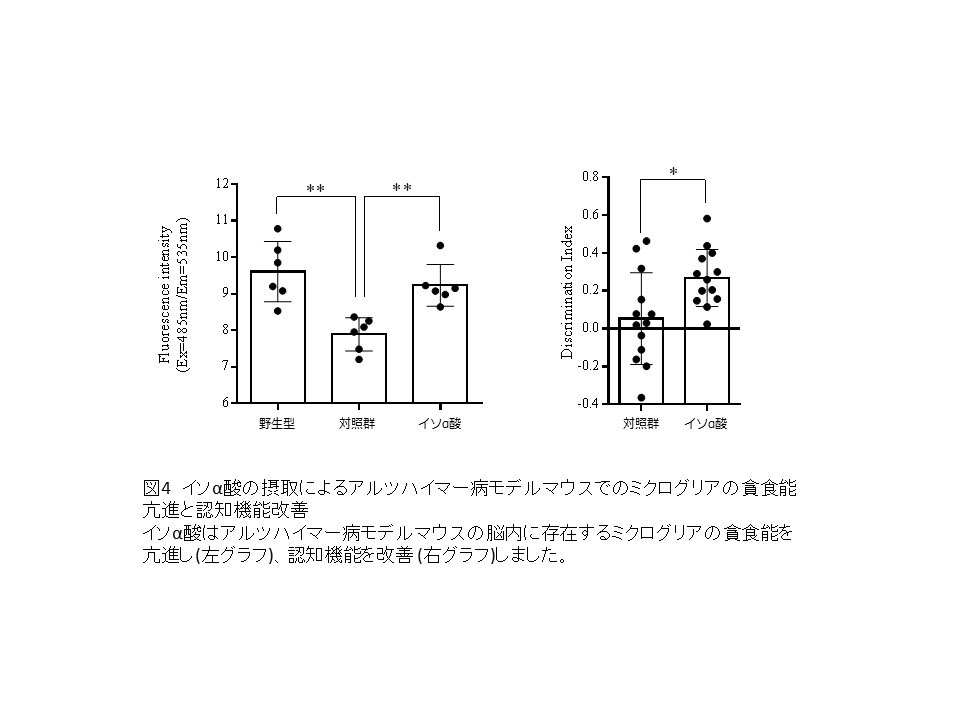

【図4】イソα酸の摂取によるアルツハイマー病モデルマウスでのミクログリアの貪食能亢進と認知機能改善

イソα酸はアルツハイマー病モデルマウスの脳内に存在するミクログリアの貪食能を亢進し(左グラフ)、認知機能を改善 (右グラフ)しました。(拡大画像↗)

アルツハイマー病などの認知症患者の増加は世界的に大きな社会的関心事となっています。現在、日本では460万人、全世界では2400万人近くの高齢者が認知症を患っていますが、有効な治療法・予防法は未だ開発されていません。一方、疫学的研究により、適度な量の酒類の摂取は認知症の予防に効果的と報告されています。赤ワインに含まれるポリフェノールの認知症に対する予防効果については数多くの研究がありますが、ビールの成分についてはこれまでほとんど研究が進んでいませんでした。

【研究内容】 ビールに華やかな香りと爽やかな苦味をもたらすホップは、古来より薬用植物として利用されており、肥満抑制、発がん抑制、骨密度低下抑制などの効果があるといわれています。東京大学大学院農学生命科学研究科の中山裕之教授ら、学習院大学およびキリン株式会社の研究グループは、ホップの苦味成分であるイソα酸(図1)に脳内の老廃物を除去する作用があることを見出し、アルツハイマー病モデルマウスを用いてイソα酸のアルツハイマー病への効果を調べました。

まず、初代培養マウスミクログリアのAβ貪食活性を亢進し、LPS刺激によって惹起される炎症性サイトカインの産生を抑制するビール由来の成分としてイソα酸を見出しました(図2)。また、マウスにイソα酸を3日間経口投与した結果、脳内ミクログリアにおいてAβ貪食能の亢進、Aβ認識受容体として知られるCD36の発現上昇、およびM2型(抗炎症型)の割合増加が明らかとなりました(図2)。またイソα酸の中でも、ビールに多く含まれるシスイソフムロンおよびトランスイソフムロン(注2)に強い作用があること、その作用は核内受容体であるPPAR-γの活性化によるものであることも見出しました。

続いて、アルツハイマー病の原因物質であるAβが加齢とともに脳内に沈着する遺伝子改変マウス(5xFAD,2.5ヵ月齢 )に3ヵ月間イソα酸を含有する被験食を与え、認知機能、脳内Aβ量、炎症状態などを調べました。その結果、イソα酸群では対照群と比べて、脳内の可溶性および不溶性Aβ1-42(注3)の量が有意に低下していました(図3)。また、活性化ミクログリアの浸潤が抑制され、炎症性サイトカインおよびケモカイン (TNF-α,MIP-1α、注5)の産生量も有意に減少していました。さらに、シナプトフィジンの発現によって示されるシナプス量および神経栄養因子 (BDNF)の発現量は有意に増加していました。加えて、Aβ沈着に伴い低下するミクログリアの老廃物の貪食機能と、新奇物体認識試験によるエピソード記憶もイソα酸群で有意に改善していました(図4)。

これらの結果から、イソα酸がアルツハイマー病モデルマウスにおいてミクログリアの機能を亢進し、Aβなどの老廃物沈着および脳内炎症を抑制し、認知機能の低下を予防することが明らかとなりました。

ビールの原材料で薬用植物として知られるホップ由来の苦味成分イソα酸に、アルツハイマー病の原因物質であるAβの脳内沈着を抑え、認知機能を改善する効果があることを明らかにしました。適量のビールやノンアルコールビールテイスト飲料の飲用が認知症の予防につながることが期待されます。

発表雑誌

- 雑誌名

- :「Journal of Biological Chemistry」

- 論文タイトル

- :Iso-α-acids, Bitter Components of Beer, Prevent Inflammation and Cognitive Decline Induced in a Mouse Model of Alzheimer’s disease.

- 著者

- :Yasuhisa Ano, Atsushi Dohata, Yoshimasa Taniguchi, Ayaka Hoshi, Kazuyuki Uchida, Akihiko Takashima, and Hiroyuki Nakayama

- DOI番号

- :10.1074/jbc.M116.763813

- 論文URL

- : http://www.jbc.org/content/early/2017/01/13/jbc.M116.763813.abstract

問い合わせ先

大学院農学生命科学研究科獣医学専攻 獣医病理学研究室

教授 中山 裕之(なかやま ひろゆき)

Tel:03-5841-5400

E-mail:anakaya<アット>mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

<アット>を@に変えてください。

【学習院大学】

大学院自然科学研究科 生命科学専攻 神経生物学研究室

教授 高島 明彦(たかしま あきひこ)

Tel:03-5904-9420

E-mail:akihiko.takashima<アット>gakushuin.ac.jp

<アット>を@に変えてください。

用語解説

- 注1.アルツハイマー病

- 認知機能低下や人格の変化などが主な症状である認知症の一疾患。高齢化の進行により、患者数の増加が大きな社会的な問題となっている。

- 注2.イソα酸

- ホップに含有されるα酸がビールの醸造工程で異性化し生じる成分。ビールの苦味成分の本体として知られ、インディアンペールエール(IPA)タイプなどのクラフトビールや苦味の強いビールに多く含まれる。イソα酸は、シスイソフムロン、トランスイソフムロン、シスイソコフムロン、トランスイソコフムロン、シスイソアドフムロン、トランスイアドフムロンの6種類の総称である。