マウスの流産を引き起こすブルース効果の一端を解明

-半世紀以上も謎であった原因物質の一つを特定-

- 発表者

-

服部 達哉(麻布大学獣医学部動物応用科学科 博士課程;研究当時)

菊水 健史(麻布大学獣医学部動物応用科学科 教授)

小坂田拓哉(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 博士研究員)

正岡 拓人(麻布大学獣医学部動物応用科学科)

大山 瑠泉(麻布大学獣医学部動物応用科学科)

堀尾 奈央(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 博士研究員;研究当時)

茂木 一孝(麻布大学獣医学部動物応用科学科 准教授)

永澤 美保(麻布大学獣医学部動物応用科学科)

𡌶 紗智子(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 博士研究員;研究当時)

東原 和成(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 教授/

JST ERATO東原化学感覚シグナルプロジェクト 研究総括)

発表のポイント

◆半世紀以上も謎であったブルース効果の原因物質の一つとしてESP1を特定した。

◆交尾相手と異なるESP1分泌量を示す別系統の雄マウスに接触すると、雌マウスは流産する。

◆ESP1は受精卵着床に必要なホルモンであるプロラクチンの分泌量上昇を抑えることで、交尾後の雌マウスに流産を引き起こす。

発表概要

妊娠した雌マウスにおいて、交尾相手以外の別系統(注1)の雄マウスとの接触により流産が引き起こされることが1959年に報告され、この現象は発見者の名前に因み「ブルース効果」と名付けられました。しかし、現在に至る半世紀以上の間も、この流産の原因物質は特定されていませんでした。本研究では、雄フェロモン(注2)であるESP1(注3)の分泌量がマウス系統ごとに異なることに着目し、ブルース効果におけるESP1の関与を検証しました。その結果、雌は交尾後、交尾相手とはESP1の分泌量が異なる雄マウス系統と接触するとブルース効果(流産)が起きることがわかりました。そこで、雌マウスに対し、ESP1分泌のない雄マウスとの交尾後にESP1を暴露(注4)すると、通常流産が確認できない同系統との接触においても流産することがわかりました。このESP1による流産は、ESP1に対する受容体を欠損した雌マウスでは確認できませんでした。また交尾後の雌マウスに対してESP1を暴露すると、受精卵着床に必要なホルモンであるプロラクチンの分泌が見られないことがわかりました。本研究の成果は、交尾相手以外の雄マウスとの接触による流産という劇的な生理現象について、原因となるフェロモン分子の特定から内分泌系を介した生殖への影響に至る、分子から個体機能をつなぐ初めての報告です。

発表内容

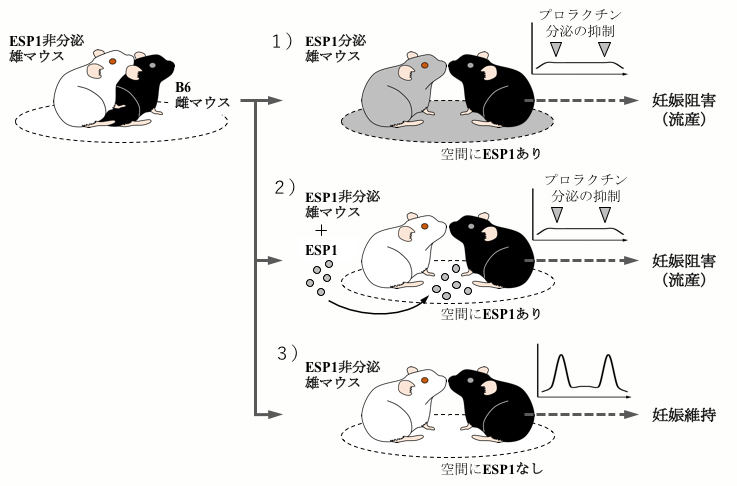

図 ブルース効果が起きる仕組みの模式図

ESP1を分泌しない雄マウス(白)と交尾した雌(黒)は、その後ESP1を分泌する雄マウス(灰色)と接触したり(1)、ESP1に暴露されると(2)、プロラクチンの分泌が正常に行われず、妊娠阻害(流産)が起きる。ESP1を分泌しない別の雄マウスと出会っても妊娠阻害は起きない(3) 。

(拡大画像↗)

1959年、実験用雌マウスにおいて、交尾後、交尾相手とは異なる系統の雄マウスと接触することで流産が引き起こされることが報告され、この現象は発見者の名前に因み「ブルース効果」と名付けられました。2005年、尿中のMHCペプチド分子(注5)の系統差を原因とする報告がScience誌に発表され話題となりましたが、矛盾点もあり、半世紀以上を経た現在まで原因物質は特定されていませんでした。今回、東京大学大学院農学生命科学研究科の東原和成教授らの研究グループは、麻布大学獣医学部の菊水健史教授らの研究グループと共同で、ブルース効果の原因物質の一つを明らかにしました。

ブルース効果の検証実験は次のように行います。まず雌マウスと雄マウスを一晩同居させ、交尾を確認した後、雌マウスを1日単独飼育します。次に、交尾相手の雄マウスとは別系統の雄マウスを、交尾後の雌マウスに2日間接触させます。そしてその1週間後、子宮内における受精卵の着床を確認することで、妊娠か流産かをチェックします。この方法を用いることで、複数の実験用マウス系統について流産の起きる組み合わせを探しました。その結果、同じ系統同士の組み合わせでは流産は起きませんでしたが、Balb/CまたはDBA系統とそれ以外の系統の組み合わせでは流産が確認されました。一方、Balb/CとDBAの組み合わせ、またBalb/CとDBA以外の系統間の組み合わせでは流産は起きませんでした。

この結果を受けて、本研究グループは雄フェロモンの一つであるESP1という分子に着目しました。なぜならばESP1はBalb/C及びDBA系統において分泌が見られますが、その他の系統では分泌しないからです(Haga et al. Nature 2010)。そこでブルース効果はESP1を分泌する系統と分泌しない系統の組み合わせで生じるという仮説を立て、ESP1がブルース効果の原因物質である可能性を検証しました。まず雌マウスと同系統の雄マウスの組み合わせでは通常流産は起きませんが、ESP1を交尾前の雌マウスに暴露すると、同系統の雄マウスの場合でも流産が起きることがわかりました。また、交尾後、通常流産が起きない同系統の別の雄と接触する前にESP1を暴露しても流産が起きることがわかりました。この場合の流産はESP1の受容体を欠損した雌マウスでは確認できないことから、ESP1に依存して起きる現象であることが示唆されました。ただしESP1のみでは流産は起こらず、雄マウスとの接触も必要であるため、個体ごとに異なる尿中の因子とESP1の協調的な働きが重要と考えられますが、その因子はまだ不明です。また、受精卵着床時に分泌量が増加するホルモンであるプロラクチンについて、その分泌時期にESP1を暴露した場合、雌マウスでの分泌量増加は確認できなくなりました。これらの結果を総合すると、交尾後に雌マウスがESP1の分泌量の異なる別系統雄マウスと接触した場合、プロラクチンが正常に分泌されず、受精卵は着床に失敗し、流産が引き起こされると考えられます。

今回、ブルース効果の原因物質の一つがESP1であることがわかりましたが、それではブルース効果の生物学的意義は何でしょうか。雄にとっては交尾相手の確保を確実にするため、雌では優勢雄の仔を残せることや、コロニー(集団)を乗っ取った新たな雄の仔を産むことによって将来の仔殺しを回避する、などのメリットが挙げられています。ただしブルース効果は実験用マウスで発見された事象であり、野生のマウスについては現在も確認されていません。また他の動物についてはキヌゲネズミ科のネズミや霊長類のゲラダヒヒでブルース効果が報告されていますが、その生物学的意義に関しては不明です。今回の発見は、ブルース効果の生物学的意義に迫る第一歩になると考えられます。また、ヒトのブルース効果は見られないと考えられますが、今回の着床とホルモンに関連する新たな知見が、着床率を高めることで妊娠成立を補助するための有用な基礎的知見につながることも期待されます。

今回の成果は、化学感覚シグナルである「フェロモン」による生理状態や生殖などの個体機能制御について、フェロモン分子とその受容体から内分泌系に至る多階層での理解につながるものです。今後、脳神経系での情報伝達や処理など、ヒトをはじめとする哺乳類での複雑な化学感覚シグナル受容の理解につながる有用な基礎研究基盤となる可能性があります。本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業総括実施型研究(ERATO)東原化学感覚シグナルプロジェクトの研究の一環として行われました。

発表雑誌

- 雑誌名

- :Current Biology(掲載日:2017年10月12日)

- 論文タイトル

- :Exocrine gland-secreting peptide 1 is a key chemosensory signal responsible for the Bruce effect in mice

- 著者

- :Tatsuya Hattori, Takuya Osakada, Takuto Masaoka, Rumi Oyama, Nao Horio, Kazutaka Mogi, Miho Nagasawa, Sachiko Haga-Yamanaka, Kazushige Touhara * and Takefumi Kikusui *(*責任著者)

- DOI番号

- :10.1016/j.cub.2017.09.013

- 論文URL

- :https://doi.org/10.1016/j.cub.2017.09.013

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 生物化学研究室

教授 東原 和成(とうはら かずしげ)

Tel: 03-5841-5109

Fax: 03-5841-8024

E-mail: ktouhara<アット>mail.ecc.u-tokyo.ac.jp <アット>を@に変えてください。

研究室URL:http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/biological-chemistry

麻布大学獣医学部動物応用科学科

教授 菊水 健史(キクスイ タケフミ)

Tel: 042-769-1853 Fax: 042-850-2513

E-mail: kikusui<アット>azabu-u.ac.jp <アット>を@に変えてください。

用語解説

- 注1 系統

- 継代や交配を繰り返すことで遺伝的に均質度が高まり、安定で均一な遺伝形質をもつ個体群を同一の系統とする。Balb/Cや DBAも実験用マウスにおける系統の例。

- 注2 フェロモン

- ある個体から分泌され、同種の他個体に受容されると、受容した個体に特定の行動や内分泌変化を引き起こす物質。特に異性から発せられ、性特異的な行動や内分泌変化を引き起こすものを「性フェロモン」と呼ぶ。雄が分泌するフェロモンをここでは雄フェロモンとした。

- 注3 ESP1

- 雄マウスの涙液中に分泌される70個ほどのアミノ酸からなるタンパク質で、マウスの性フェロモンの一つである。外分泌腺から分泌されるペプチドのため、Exocrine gland-secreting peptide (ESP)と命名された (Kimoto et al. Nature 2005)。雄から分泌されたESP1は、雌の交尾受け入れ行動を促進し(Haga et al. Nature 2010)、他の雄に対しては攻撃行動を誘発する(Hattori et al. Current Biol. 2016)。また、系統によってESP1の分泌量が異なる(Kimoto et al. Current Biol. 2007, Haga et al. Nature 2010)。

- 注4 暴露

- 試薬にさらすこと。今回の実験では、ESP1をまぶした綿を雌マウスに与え、雌マウスが綿を噛んだりして遊ぶことで、ESP1が鼻の中に取り込まれる。

- 注5 MHCペプチド

- MHCは主要組織適合遺伝子複合体の略称で、細胞表面に存在する膜タンパク質である。MHCペプチドは、MHCが細胞表面に提示する細胞内の様々なタンパク質の断片(ペプチド)のことをいう。