食物アレルギーの尿中バイオマーカーの発見

- 発表者

-

前田 真吾(東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 特任助教/研究当時:応用動物科学専攻)

中村 達朗(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用動物科学専攻 特任助教)

原田 広顕(東京大学医学部附属病院アレルギーリウマチ内科 助教)

橘 侑里(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用動物科学専攻 修士課程2年)

下澤 達雄(国際医療福祉大学 医学部 臨床検査医学 教授 /研究当時:東京大学医学部附属病院)

矢冨 裕(東京大学医学部附属病院検査部 教授)

村田 幸久(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用動物科学専攻 准教授

発表のポイント

◆食物アレルギーを発症させたマウスの尿中に、この病気に特異的かつ症状の程度に比例して尿への排泄量が増える分子(PGDM:prostaglandin D metabolite)を発見した。また、食物アレルギー患者の尿中にもこの物質が高い濃度で排泄されることが分かった。

◆本研究で発見した分子は、アレルギー反応を引き起こす原因となるマスト細胞から産生される物質の代謝産物であることが分かった。

◆食物アレルギーの患者が増加の一途をたどる一方で、簡便な診断や治療方法は確立されていない。本発見により、小さな子供にも負担なく簡単に食物アレルギーが診断できるようになることが期待される。

発表概要

食物アレルギーは特に子供に多く発症し、その症状はかゆみやじんましん、おう吐、下痢などの他、最悪の場合ショックを起こして死に至るケースもある。日本で約120万人の患者がいるとされ、その数は上昇の一途をたどっている。現在、食物アレルギーの確定診断には、医師が患者に抗原となる食べ物を実際に食べさせて症状が出るのを確認する「経口抗原負荷試験」を行うしか方法がない。しかし、この診断方法は施設の整った病院にて、知識・経験ともにある医師が注意深く行う必要がある。また、患者とその家族にかかる時間的・金銭的な負担も大きいため、より簡単かつ客観的な診断方法の開発が求められていた。

東京大学大学院農学生命科学研究科の村田幸久准教授と前田真吾助教らの研究グループは、食物アレルギーを発症させたマウスを用いて、アレルギー反応の原因となるマスト細胞(注1)が大量に産生するプロスタグランジンD2と呼ばれる物質の代謝産物tetranor-PGDM(注2)が、食物アレルギー特異的にかつ、症状の程度を反映して尿へ排泄されていることを発見した。

この物質の尿中濃度を測定することにより、簡単に食物アレルギーの診断や症状の程度評価が行えるようになる可能性がある。

発表内容

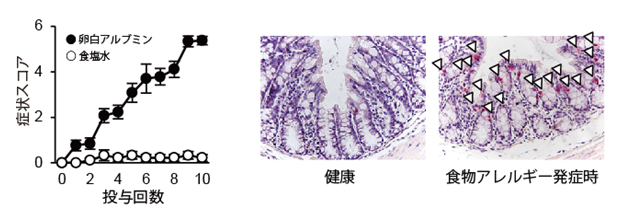

図① マウスの食物アレルギー症状とマスト細胞の消化管への浸潤。

卵白アルブミンをマウスに投与し続けると、下痢や引っ掻き、粘膜の発赤などの食物アレルギーの症状を示す(左)。このとき、消化管にはマスト細胞数(矢頭、赤色の細胞)が増えてくる(右)。生理食塩水を投与した対照マウスでは、これらの現象は観察されない。(拡大画像↗)

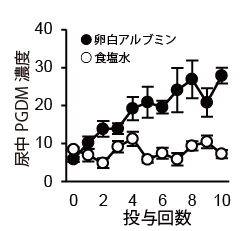

図② 食物アレルギーを発症したマウスの尿中PGDM濃度の推移。

図② 食物アレルギーを発症したマウスの尿中PGDM濃度の推移。

卵白アルブミンを投与すればするほど、尿中のPGDM濃度が上昇していく。生理食塩水を投与した対照マウスではこの上昇は見られない。(拡大画像↗)

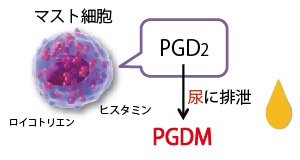

図③ 尿中のPGDMは食物アレルギーのマーカーとなりうる。

図③ 尿中のPGDMは食物アレルギーのマーカーとなりうる。

食物アレルギーを発症すると、腸管にマスト細胞が浸潤してくる。このマスト細胞はヒスタミンやロイコトリエンといった炎症物質を産生して症状を悪化させるとともに、PGD2を産生する。このPGD2は尿にPGDMとして代謝排泄されるため、尿中のPGDM濃度は、食物アレルギー特異的で、症状の程度(マスト細胞の活性)を反映する指標となる。 (拡大画像↗)

食物アレルギーは牛乳や卵、小麦、そばと言った食物に含まれる抗原に反応して起こるアレルギー反応であり、特に小児での発症が多い。症状としてはじんましんやおう吐、下痢が挙げられるが、重篤な場合ショックを引き起こして死亡するケースもある。これを回避するには、抗原となる食物を特定して、食べることを回避するより他に方法はない。小さな子供が食べたいものを食べられず、それを管理する家族の負担は非常に大きい。生活の現代化とともに、日本における食物アレルギーの患者数は増加の一途をたどっており、その診断・治療法の開発が急がれている。

食物アレルギーの検査として血中抗体(IgE)濃度の測定が広く知られているが、小さな子供から採血する必要があり、血中の抗体濃度は症状の発現と相関しないケースもある。つまり、抗体値が高くても症状が見られないケースや、逆に抗体値が低くても重篤な症状がでる可能性もある。そのため食物アレルギーを確定診断するには、実際に医師が食べ物を患者に食べさせて、症状の有無を観察する「経口抗原負荷試験」を行う必要がある。しかし、この診断にはアナフィラキシーを起こすリスクがあり、救急施設が整った病院にて、知識と経験を持ち合わせた医師が試験を行う必要がある。

脂質はタンパク質や核酸とともに体を構成する主要な成分である。生体には10万種類以上の脂質分子が存在しており、体の状態に応じてその産生種や量が多様に変化することが分かっている。近年質量分析装置の開発が進み、生体内で産生される多くの脂質の濃度を網羅的に測定することが可能となった。

東京大学大学院農学生命科学研究科の村田幸久准教授と前田真吾助教らの研究グループは、質量分析装置を用いて、食物アレルギーを発症させたマウスの尿の中に、症状の程度に比例して排泄される脂質分子(PGDM:prostaglandin D metabolite)を発見した。また、東京大学医学部附属病院との共同研究で、ヒトの食物アレルギー患者の尿でもこの脂質を検出することに成功した。

尿中に排泄されるこの脂質の濃度を測定することで、小さな子供から採血する必要なく、簡単に食物アレルギーの診断や症状の程度評価が行えるようになる可能性がある。

【研究内容】

正常な野生型マウス(WT)に、卵白に含まれるアルブミンを腹腔内に投与した後、このアルブミンを連続して食べさせると、食物アレルギーの症状である立毛、粘膜発赤、下痢や不動を呈するようになった(図①左)。これらの症状は、卵白アルブミンを食べさせた回数に比例して悪化した。同時に、アレルギー反応を引き起こすマスト細胞という免疫細胞の消化管への浸潤数が、食物アレルギーの症状悪化に伴って増加していた(図①右)。

このマウスの尿を採取して、中に含まれる脂質を質量分析装置により解析した。その結果、卵白アルブミンの投与回数に比例して、PGDM:prostaglandin D metaboliteという脂質の尿中濃度が高くなることが分かった(図②)。また、食物アレルギーと同様の症状が出て見分けがつけにくい、炎症性の腸炎や喘息、アトピー性皮膚炎を発症したマウスの尿では、この物質の濃度が変化しなかった。

この脂質がどこで産生されて尿に排泄されているかを探したところ、食物アレルギーの症状悪化にともなって増えてくるマスト細胞が、prostaglandin D2という脂質を産生しており、この物質が代謝されてPGDMとして尿へ排泄されることが分かった(図③)。つまり、この脂質の尿での濃度は、食物アレルギーを悪化させるマスト細胞の数や活性を反映したものであることが分かった。

さらに、東京大学医学部附属病院にて、食物アレルギー、喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎の患者を対象に、尿のPGDM濃度を測定したところ、食物アレルギー患者での診段結果において、この濃度が高くなっていることが証明された。

【考察・社会的意義】

食物アレルギーの患者数は増え続け、安全かつ的確な診断法の開発が急がれている。本研究において、食物アレルギーに特異的でかつ症状の程度を評価できる尿中の診断マーカーを発見した。本技術が実用化されれば、小さな子供から採血する必要なく、食物アレルギーを簡単に診断できるようになる可能性がある。

また、症状を客観的に評価することが可能となれば、現在行われている免疫療法や治療薬の開発の指標としても大いに役立つことが期待される。

発表雑誌

- 雑誌名

- :「Scientific Reports」

- 論文タイトル

- :Prostaglandin D2 metabolite in urine is an index of food allergy

- 著者

- :Shingo Maeda, Tatsuro Nakamura, Hiroaki Harada, Yuri Tachibana, Kosuke Aritake, Tatsuo Shimosawa, Yutaka Yatomi, Takahisa Murata.

- DOI番号

- :10.1038/s41598-017-17798-w

- 論文URL

- :www.nature.com/articles/s41598-017-17798-w

問い合わせ先

准教授 村田幸久(むらた たかひさ)

特任助教 中村達朗(なかむら たつろう)

Tel:03-5841-7247 or 03-5841-5934

Fax:03-5841-8183

E-mail:amurata<アット>mail.ecc.u-tokyo.ac.jp <アット>を@に変えてください。

用語解説

- 注1 マスト細胞

- 免疫細胞の一種で、細胞質内にヒスタミンやロイコトリエンといった生理活性物質を含んだ顆粒を多く保有し、アレルギー反応を引き起こすことでも知られる。またPGD2も多く産生する。

- 注2 PGDM(prostaglandin D metabolite)

- マスト細胞が多く産生するPGD2という脂質の代謝産物。