プラスチック袋を利用したブロッコリー中有用物質の増強法を発見

- 発表者

-

牧野 義雄(東京大学大学院農学生命科学研究科 生物・環境工学専攻 准教授)

西村 雄斗(東京大学大学院農学生命科学研究科 生物・環境工学専攻 大学院生:当時)

大下 誠一(東京大学大学院農学生命科学研究科 食の安全研究センター 特任教授)

溝添 孝陽(住友ベークライト株式会社 P-プラス開発部 青果物評価CSセンター長)

秋廣 高志(島根大学生物資源科学部 生物科学科 助教)

発表のポイント

◆ブロッコリーを低O2、高CO2環境に置くことで有用物質「スルフォラファン」を増強する方法を発見しました。

◆従来はスルフォラファンを増強するためには植物体を傷つける必要がありましたが、この度は調整された気体環境で置く方法ですので、損傷せず商品価値を喪失しません。

◆汎用的な袋で密封するだけで野菜の有用成分を増やすことができるため、成果の実用化や社会への普及は円滑に進むと考えられます。

発表概要

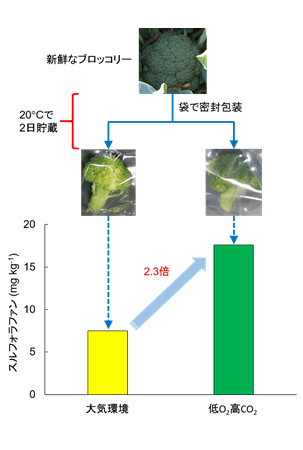

ブロッコリーに含まれ、発癌物質解毒作用が報告されているファイトケミカル(注1)「スルフォラファン(注2)」をプラスチック製気体遮断袋で密封包装貯蔵することにより増強する方法を、東京大学大学院農学生命科学研究科 牧野准教授らは明らかにしました。従来の増強法では野菜が傷ついていましたが、本研究で提案する方法では無傷のまま有用成分を増強できますので、商品価値を失わない点で優位性があります。研究の結果、20℃、O2 0~1%、CO2 20~24%の環境下で2日間貯蔵する方法が最適であり、大気貯蔵に比べてスルフォラファン濃度が2.3倍に増えました。汎用的な袋で密封するだけで野菜の有用成分を手軽に増やすことができるため、成果の実用化や社会への普及は円滑に進むと考えられます。

発表内容

図 低O2、高CO2環境下での20℃、2日間貯蔵によりブロッコリー中スルフォラファン濃度が増加する(拡大画像↗)

ファイトケミカルの1種「スルフォラファン」にはPhase II酵素(注3)を誘導することにより発癌物質を解毒する効果があると報告されています。1990年代初めに米国の科学者によってブロッコリー等のアブラナ科野菜に高濃度のスルフォラファンが含まれていることが発見されて以来、その生理活性に関する多くの研究が行われてきました。並行してスルフォラファンの増強方法に関する研究も続けられ、加熱、マイクロウエーブ処理、すりおろし、高圧処理等が有効であるとの報告がなされてきましたが、いずれも野菜本体に物理的な損傷を与える方法です。スルフォラファンは反応基質「グルコラファニン(注4)」に酵素「ミロシナーゼ(注5)」が作用して生成する物質ですが、反応基質と酵素が異なる細胞内に存在するため、スルフォラファン生成を促進するためには、細胞組織に何らかの損傷を与える必要があると考えられてきました。しかし、野菜に損傷が発生すれば、商品としての価値を失います。

東京大学大学院農学生命科学研究科 牧野准教授らは、常温で密閉容器中に数日間保存したブロッコリー中のスルフォラファン濃度が通常の水準に比べ、約3倍に上昇していることを偶然発見しました。このことは、密閉容器内に作出された低O2、高CO2環境が、スルフォラファン増強に有効であることを示唆していました。その後研究を重ねた結果、ブロッコリー花蕾を20℃、O2 0~1%、CO2 20~24%の環境下で2日間貯蔵することにより、大気環境で保存した場合に比べてスルフォラファン濃度が2.3倍に増加することが確認されました。本研究で明らかにしたスルフォラファン増強法は、従来法とは異なり、野菜本体に損傷を発生させないため、商品価値を損なうことなく、有用成分を増強できる点で優位性があります。

本研究成果は、野菜の付加価値を高める技術として普及する可能性があります。スルフォラファン増強に有効な気体環境は、気体遮断袋と呼ばれる市販の気体透過性が低いプラスチック袋に野菜を密封包装するだけで自然に作出されるため、専用の袋を入手すれば、小売店や家庭においても手軽に応用することが可能な技術と考えられます。共同研究者である包装資材製造企業の協力を得て専用の袋を上市すれば、容易に商品として流通させることができます。ただし、本研究で提案した気体環境で長期間置けば、発酵に起因する異臭の発生が懸念されるため、2日以降も継続して保存すれば商品価値を損なう危険性があります。さらには、スルフォラファン濃度の低下が始まることから、2日保存時が最も品質が高い状態と言えます。すなわち、本研究で明らかにしたスルフォラファン増強法は、収穫後アブラナ科野菜の前処理法として有効であると考えられます。今後は、2日間処理の後、高濃度を維持するための保存法について研究を進める必要があります。また、増強される機作については今のところ未解明であるため、引き続き解明に向けた研究を続ける予定です。

発表雑誌

- 雑誌名

- :PLOS ONE(2月21日、13巻2号、(2018)、e0192342: 1-11)

- 論文タイトル

- :Storage in high-barrier pouches increases the sulforaphane concentration in broccoli florets

- 著者

- :Yoshio Makino*, Yuto Nishimura, Seiichi Oshita, Takaharu Mizosoe, Takashi Akihiro

- DOI番号

- :10.1371/journal.pone.0192342

- 論文URL

- :http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0192342

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 生物・環境工学専攻 生物プロセス工学研究室

准教授 牧野 義雄(まきの よしお)

Tel:03-5841-5361

Fax:03-5841-8174

E-mail:amakino<アット>mail.ecc.u-tokyo.ac.jp <アット>を@に変えてください。

用語解説

- 注1 ファイトケミカル

- 人の健康によい影響を与えると考えられる植物由来の化合物である一方、健康維持のため必須とは考えられてはいない。

- 注2 スルフォラファン

- アブラナ科野菜に多く含まれ、Phase II酵素(後述)の解毒酵素の生成を活性化する働きを有することが確認されている。

- 注3 Phase II酵素

- 体内に取り込まれた発癌物質を無毒化し、体外に排出する解毒酵素。

- 注4 グルコラファニン

- 辛味をもつアブラナ野菜に多く含まれる二次代謝産物の一種。

- 注5 ミロシナーゼ

- グルコラファニンを基質としてスルフォラファンを生成する特異的反応を触媒する酵素。