さかなのフンはなぜ長い?ー脊索動物門の進化過程での腸内バリア機構の喪失と腸内細菌叢の成立

- 発表者

-

中島啓介 (沖縄科学技術大学院大学(OIST) マリンゲノミックスユニット 研究員)

木村 聡 (東京大学大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 特任准教授)

小川 悠 (東京大学大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 大学院生:当時)

渡邊壮一 (東京大学大学院農学生命科学研究科 水圏生物科学専攻 准教授)

相馬智史 (東京大学大学院農学生命科学研究科 水圏生物科学専攻 大学院生:当時)

金子豊二 (東京大学大学院農学生命科学研究科 水圏生物科学専攻 教授)

山田力志 (名古屋大学大学院理学研究科 菅島臨海実験所 特任助教:当時)

澤田 均 (名古屋大学大学院理学研究科 菅島臨海実験所 教授)

Che-Huang Tung (Institute of Cellular and Organismic Biology, Academia Sinica 博士研究員:当時)

Tsai-Ming Lu (Institute of Cellular and Organismic Biology, Academia Sinica 研究助手:当時)

Jr-Kai Yu (Institute of Cellular and Organismic Biology, Academia Sinica 准教授)

Alejandro Villar-Briones (沖縄科学技術大学院大学(OIST) 機器分析セクション 研究技術員)

菊池さくら (沖縄科学技術大学院大学(OIST) マリンゲノミックスユニット 研究技術員)

佐藤矩行 (沖縄科学技術大学院大学(OIST) マリンゲノミックスユニット 教授)

発表のポイント

◆キチンで構成された腸管内バリア機構が原索動物および脊椎動物の多くのグループで存在することを明らかにしました。

◆脊索動物門の消化管での物理的生体防御機構として今後水産物養殖等での利活用が期待されます

発表概要

沖縄科学技術大学院大学、東京大学大学院農学生命科学研究科、名古屋大学大学院理学研究科、Academia Sinicaの共同研究グループは、哺乳類の腸上皮表面の粘液層に定住する腸内細菌(注1)が、「キチン」(注2)という多糖の一種を主要素としたバリア免疫機構を失うことと引換えに成立したこと、そして、動物進化の観点から見て新しい存在であることを明らかにしました。このことは、動物とその腸内細菌の共生関係がどのように成立したかという進化的な疑問に答えると同時に、哺乳類の腸内細菌の特殊性を説明するものです。本研究成果は畜産や魚の養殖などで腸内細菌の利活用に大きく寄与することが期待されます。

発表内容

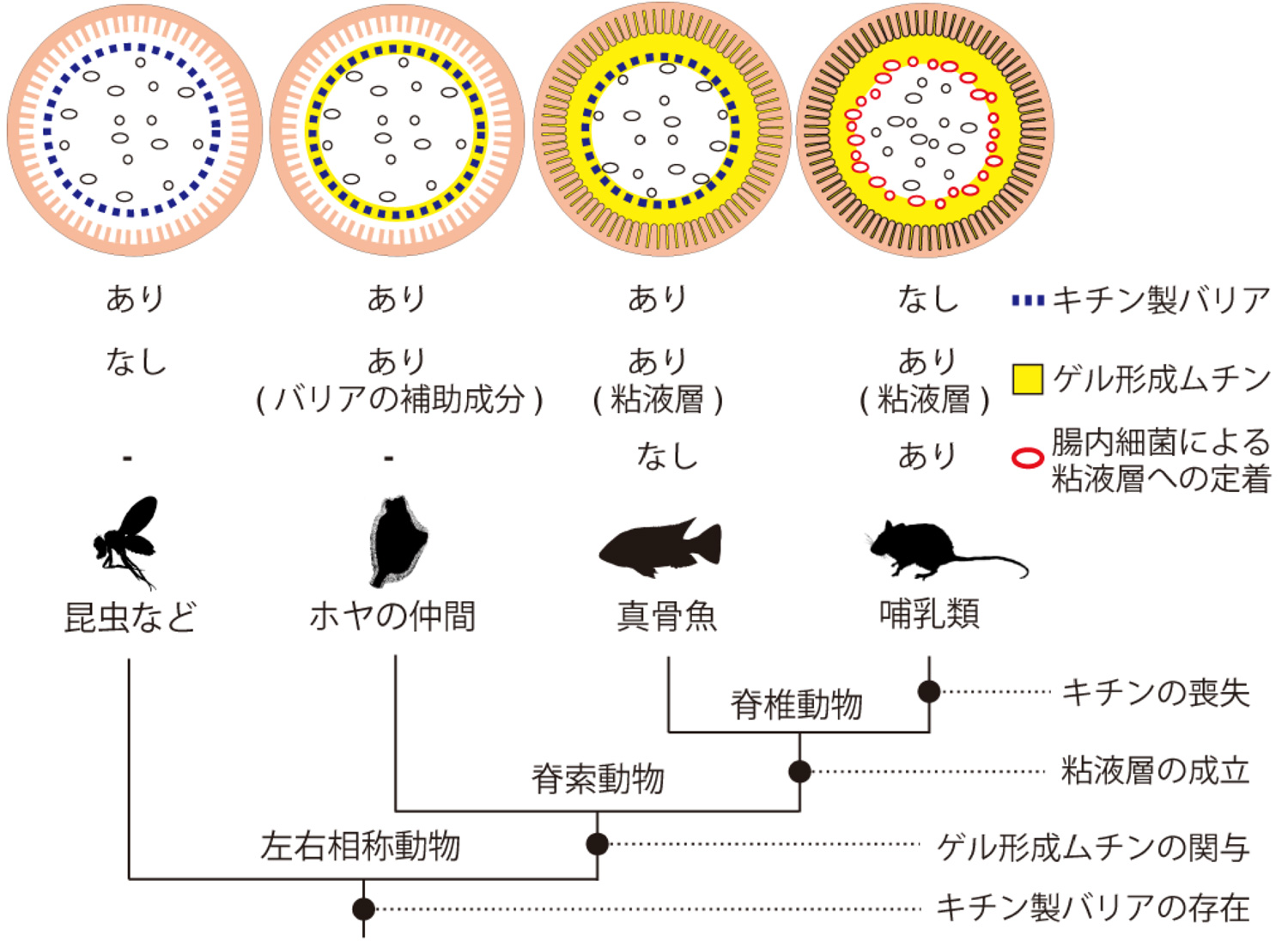

図1 無脊椎動物、脊索動物、哺乳類の腸管表面略図

昆虫などの無脊椎動物では、多糖の一種「キチン」製のバリア(囲食膜)が形成され、腸内細菌から腸管表面を守っている。脊索動物で脊椎のないホヤは、昆虫同様にキチンのナノファイバーが存在し、腸内細菌に対するバリア機能が見られた。脊索動物で脊椎と顎のある真骨魚の腸管表面は哺乳類と同様に粘液層に覆われているが、キチン製バリアが存在することで腸内細菌が粘液層に直接触れることがない。対照的に、哺乳類のマウスの腸管内にはキチン製のバリアが存在せず、粘液層への腸内細菌定着が見られる。沖縄科学技術大学院大学より提供。 (拡大画像↗)

我々ヒトを含めた哺乳類の消化管には、多様な細菌が大量に存在し、消化吸収はもとより神経系や免疫系の発達に重要な役割を果たすことが知られています。これらの腸内細菌は、腸管表面の粘液層に定住し、粘液層の主構成タンパクであるゲル形成ムチン(注3)の糖鎖部分を消費しています。このゲル形成ムチンの糖鎖を介した腸内細菌とのやりとりは多くの動物に共通した仕組みだと考えられていました。一方で、昆虫などいくつかの無脊椎動物においては、腸管表面から分泌されるキチンのナノファイバーが網目状のチューブ(囲食膜)を形成し、栄養分は通過するが細菌は通過できないバリア免疫機構として機能することが知られていました。哺乳類の粘液層と無脊椎動物の囲食膜は、いずれも腸管表面にあり、腸内細菌への対処と消化吸収への貢献という似た働きをしますが、それぞれの動物グループで成立した別個な存在であると見なされていました。

研究は、脊索動物を対象に行われました。脊索動物は、脊椎を獲得する以前の原始的なグループ(ナメクジウオ・ホヤ)、脊椎は有するが顎を獲得する以前のグループ(ヌタウナギなど)、脊椎と顎を有するグループ(真骨魚・哺乳類など)で構成されます。そのため、無脊椎動物の昆虫と哺乳類の間を埋める知見が得られることが期待されました。

まず、ホヤにおいて、昆虫同様にキチンナノファイバーで形成された網目状チューブ構造が存在し、腸内細菌に対するバリアとして機能することを明らかにしました。次いで、同様の構造が、ナメクジウオ・ヌタウナギ・真骨魚(カワスズメ・ゼブラフィッシュ・ニジマス)に存在することを明らかにしました。従来、真骨魚の腸管表面は哺乳類同様に粘液層に覆われ、粘液層には腸内細菌が定住していると考えられてきました。しかし、実際には、腸管表面の粘液層を覆うキチンナノファイバーの網目状チューブ構造に阻まれて、真骨魚の腸内細菌は粘液層に直接触れることがありませんでした。対照的に、哺乳類であるマウスの腸管にキチンは検出されず、腸管表面の粘液層には大量の腸内細菌が定住していました。

これらの結果に基づいて、キチンによるバリア免疫機構は脊索動物にとって祖先的な特徴であり、今なお多くの動物グループにおいて保持されていますが、少なくとも哺乳類においてはそれが失われて初めて腸内細菌による粘液層への定住が可能となったという説を提案しました。

腸内細菌と宿主動物の相互作用はとても複雑です。しかし、どのように複雑な現象であっても、生物進化の結果である以上、祖先的な特徴と新しい特徴に位置づけて整理することで、より深く理解できるはずです。今回の研究結果は、飛び抜けて複雑な哺乳類とその腸内細菌の共生関係がどのように成立したかという進化的な疑問に対して、ゲル形成ムチンで構成された粘液層を介した相互作用の特殊性とその更なる研究の必要性を示しています。同時に、かつて重要であった仕組みであっても、それを失うことと引換えに新たな機能を実現する生物進化のダイナミックな一面も示されました。本知見に基づいて、腸内細菌を利用したヒトの予防医学や、えさの改良などといった、畜産や魚の養殖への応用など、それぞれの動物グループの腸と細菌の共生関係の違いを考慮した製品開発などが進むことが期待されます。また本研究成果の本筋からは少し話がそれますが、「金魚のフン」という慣用句があります。このことからさかなのフンが長くつながっている様を多くの人が認知しているといってよいでしょう。この長くつながった状態を維持できるのもキチンで構成された強固な膜でフンが包まれているからなのです。

発表雑誌

- 雑誌名

- :Nature Communications 2018年8月24日掲載

- 論文タイトル

- :Chitin-based barrier immunity and its loss predated mucus-colonization by indigenous gut microbiota

- 著者

- :Keisuke Nakashima (責任著者), Satoshi Kimura, Yu Ogawa, Soichi Watanabe, Satoshi Soma, Toyoji Kaneko, Lixy Yamada, Hitoshi Sawada, Che-Huang Tung, Tsai-Ming Lu, Jr-Kai Yu, Alejandro Villar-Briones, Sakura Kikuchi, Noriyuki Satoh

- DOI番号

- :10.1038/s41467-018-05884-0

- 論文URL

- :https://www.nature.com/articles/s41467-018-05884-0

問い合わせ先

研究員 中島 啓介(なかしま けいすけ)

E-mail:keisuke<アット>oist.jp <アット>を@に変えてください。

准教授 渡邊 壮一(わたなべ そういち)

E-mail:watanabe<アット>marine.fs.a.u-tokyo.ac.jp <アット>を@に変えてください。

本内容は沖縄科学技術大学院大学のプレスリリースを転載・編集したものです。

沖縄科学技術大学院大学プレスリリース https://www.oist.jp/ja/news-center/press-releases/33044

用語解説

- 注1 腸内細菌

- 腸管に存在する細菌。宿主動物にとって有益なものも有害なものもある。哺乳類の場合、種に特異的で多様な組成の細菌が大量に存在するが、無脊椎動物の場合、一般的に環境依存的で単純な組成になりやすい。個々の細菌種の空間配置が総体としての生態系の働きに影響すると予想されるが詳細は不明な点が多い。

- 注2 キチン

- N-アセチルグリコサミンを主要な構成成分とし、グリコサミンも含む直鎖状多糖。節足動物の外骨格を構成する分子として知られ、工業的にはエビ・カニの殻から得られる。

- 注3 ムチン

- 動物の粘液を構成する糖タンパク質の総称であり、消化管における微生物の感染防御、あるいは共生に重要な働きをもつことが知られている。ヒトでは、約20 種類のムチン遺伝子が報告されており、粘膜表面に分泌されてゲルを形成するタイプをゲル形成ムチンと呼ぶ。