熱帯雨林が死んでいく理由を探る

- 発表者

-

Nate McDowell(Pacific Northwest National Laboratory, USA)

Craig D. Allen(US Geological Survey, USA)

熊谷 朝臣(東京大学大学院農学生命科学研究科森林科学専攻 教授)(他35名中22番目)

発表のポイント

◆既往研究を洗い直し、未公開・最新データを掘り起こすことで、何の気候因子がどのような生理的反応を通して熱帯雨林を殺すのかというメカニズムの可能性が示されました。

◆考え得る限りの様々な枯死メカニズムが提示されましたが、それらは2つの主要因:炭素飢餓(注1)と通水阻害(注2)に集約されることが明らかになりました。本研究の結果は、地球システムモデル(注3)における陸上生態系の表現に重大な示唆を与えると考えられます。

発表概要

気候変動の将来予測のためには、何の気候因子がどのような生理的反応を通して熱帯雨林を殺すのかというメカニズムを明らかにしなければなりません。そこで、Pacific Northwest National LaboratoryのNate McDowell博士のリーダーシップの下、世界中から、東京大学大学院農学生命科学研究科(当時:名古屋大学宇宙地球環境研究所)の熊谷朝臣教授を含む当該分野の代表的研究者が一堂に会し、熱帯雨林の枯死メカニズムに関して、既往研究を考察し直し、最新データを持ち寄り紹介し、また、最新理論・解析技術・観測技術の適用を検討するなどが行われました。

本研究では、考え得る限りの様々な枯死メカニズムが提示されましたが、それらは、炭素飢餓と通水阻害という2つの主要因に集約されることが分りました。このような理論的な集約化は、地球システムモデルにおける陸上生態系モデルの補強・精度向上に繋がり、温暖化・気候変動予測の発展に大きく寄与すると考えられます。

発表内容

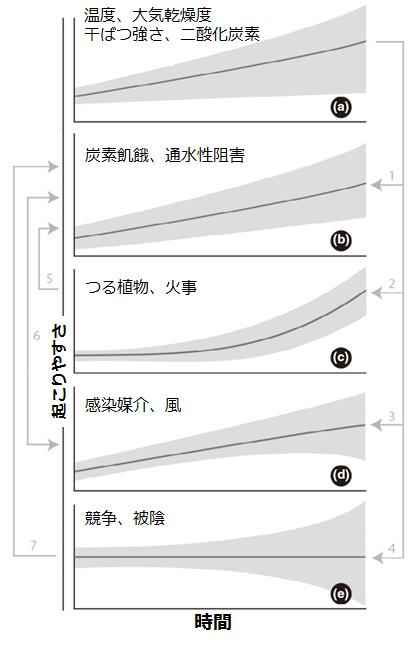

図 枯死を引き起こす気候要因の時間変化とその結果として起こり得る枯死メカニズム。灰色部分の幅は不確実性を表しています。(a) 気候変動条件下では将来の温度、大気乾燥度、干ばつの強さ、大気中二酸化炭素濃度は全て上昇すると考えられます。温度と大気乾燥度の上昇は、1のように (b) 炭素飢餓と通水阻害、2のように (c) つる植物の侵出と火事の発生、3のように (d) 感染媒介者の蔓延と風倒被害を促します。二酸化炭素増加は4のように (e) 樹木間の競争や相互被陰に影響します。5は、つる植物の侵出が被陰により炭素飢餓を引き起こすこと、火事による木部への傷害により通水阻害が起きることを表しています。6のように、病気の感染は炭素飢餓と通水阻害を引き起こしますが、逆に、炭素飢餓と通水阻害が病気に対する抵抗性を低下させ、感染に至ることもあります。強い風は同化器官である葉を失わさせ、炭素飢餓を引き起こします。7のように競争と被陰は炭素飢餓を引き起こします。ここでは長期の降水変動について言及しませんでしたが、長く続き頻発化する干ばつは、温度や大気乾燥度の上昇よりも、はるかに深刻な影響を与えると考えられます。(拡大画像↗)

熱帯雨林は、地球表面における重要な熱・水蒸気源であり、巨大な炭素蓄積庫でもあります。地球温暖化の進行に伴い、熱帯雨林において異常干ばつが頻発し、樹木が大量に枯死することが危惧されています。大量枯死により激変する地表面の熱・水蒸気交換は地域・地球スケールの気候を変化させ、枯死個体の分解から生じる二酸化炭素の大気への放出は、温暖化をさらに加速するでしょう。

特に温暖化・気候変動のような地球環境の未来を予測するために、世界中で地球システムモデルの構築とそのコンピュータシミュレーションが行われています。主要な温室効果ガスである二酸化炭素の動態には植生による光合成と呼吸が強く関与することから、地球システムモデルの中の陸上生態系モデルは特に重要な位置を占めています。樹木の大量枯死は、二酸化炭素の吸収源としての森林を失うだけでなく、枯死個体の分解のため森林を二酸化炭素の放出源に転換することになります。何の気候因子がどのような生理的反応を通して熱帯雨林を殺すのかというメカニズムを明らかにし、これを陸上生態系モデルに組み込むことは、温暖化・気候変動予測研究の中で喫緊の課題となっています。

そこで、Pacific Northwest National LaboratoryのNate McDowell博士のリーダーシップの下、2015年に米国ロスアラモス国立研究所において、世界中から、熊谷朝臣教授を含む熱帯林科学の専門家が招聘され、「Tropical forest mortality」会議が行われました。会議において、熱帯雨林の枯死メカニズムに関して、既往研究を考察し直し、最新データを持ち寄り紹介し、また、最新理論・解析技術・観測技術の適用を検討するなどが行われました。本研究成果は、会議議事録をまとめることにより得られました。

枯死を引き起こす気候要因は、気候変動条件下で上昇する温度、大気乾燥度、干ばつの強さ、大気中二酸化炭素濃度と考えられます(図)。まず、温度上昇は、炭素同化速度に比して呼吸速度を高め、炭素飢餓の危険性を増すと考えられます。大気乾燥度の上昇は、気孔を閉じさせる方向に仕向けることで炭素飢餓、大気の蒸発要求能を高めることで通水阻害を呼び込むと考えられます。将来、強度が増し頻発化すると考えられる干ばつは、これら温度・大気乾燥度が樹木枯死を引き起こすメカニズムをさらに凶悪にした要因であると言えます。大気中二酸化炭素濃度の増加は、一時的にも樹木の生産力を高めるため、個体間の競争や相互被陰を激しくする可能性があります。そんな中、つる植物が存在感を増すかも知れません。温度・大気乾燥度の上昇により、火事と強い風が起きやすくなると考えられています。これらも炭素飢餓と通水阻害を引き起こすでしょう(図)。病気の感染や虫害は炭素飢餓と通水阻害を引き起こしますが、逆に、炭素飢餓と通水阻害が病気や虫害に対する抵抗性を低下させ、大量枯死を激化することが考えられます。

以上、考え得る限りの様々な枯死メカニズムが提示されましたが、それらは、炭素飢餓と通水阻害という2つの主要因に集約されることが明らかになりました。このことは、陸上生態系モデルの中で適切に樹木枯死を表現するためには、樹木個体を基本とした、精緻な(1)気孔開閉モデル、(2)光合成生物化学モデル、(3)樹体内炭水化物分配モデル、(4)樹体内水分通道モデル、が組み込まれるべきであるという地球システムモデル構築上、重大な示唆を与えることに繋がりました。

発表雑誌

- 雑誌名

- : 「New Phytologist」 (2018年8月出版)

- 論文タイトル

- :Drivers and mechanisms of tree mortality in moist tropical forests

- 著者

- :Nate McDowell*, Craig D. Allen, … Tomo’omi Kumagai, et al. *Corresponding author

- DOI番号

- :10.1111/nph.15027

- 論文URL

- :https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/nph.15027

問い合わせ先

教授 熊谷 朝臣(くまがい ともおみ)

Tel:03-5841-5214

E-mail:tomoomikumagai<アット>gmail.com <アット>を@に変えてください。

用語解説

- 注1 炭素飢餓

- 気孔が閉じたり、被陰や葉を失うなどにより、光合成生産が落ちると、結果として、炭素関連の代謝や何らかのダメージ(例えば、病気)に対する予防や回復が行えなくなります。

- 注2 通水阻害

- 土壌水分が少ない状態で葉からの蒸散が続くと、葉の細胞の水を引き上げようとする力が強過ぎて道管内に空気が侵入し、水分の通導を妨げます。

- 注3 地球システムモデル

- 地球全体の気候・陸域・海洋の相互作用やフィードバックをシミュレートし、温暖化進行による気候変動のような未来の地球の姿を予測するために用いられます。陸上生態系モデルは地球システムモデルの重要な部品です。