第39回 東京大学農学部公開セミナー |

|

| 農学から生物多様性をみる | |

| 2010年11月27日(土)13:30~16:30 |

プログラム |

|

開会の挨拶 |

| 深まる生物多様性の危機 | (13:35~14:25) | |

|

生圏システム学専攻 教授 鷲谷 いづみ 人類にとっての安全限界と生物多様性の損失に関する科学的な評価に関して、欧米研究グループによる評価、および生物多様性条約の枠組みにおける評価文書GBOならびにJBOが明らかにした生物多様性の危機について概説し、生物多様性条約第10回締約国会議で採択された愛知ターゲット(2020年までに達成すべき20の目標)を紹介する。 |

||

| ~~~ 休憩(10分) ~~~ |

| 海の恵みを支える生物多様性 | (14:35~15:25) | |

|

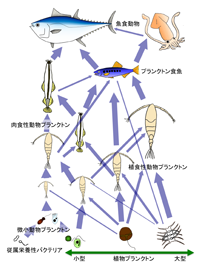

水圏生物科学専攻 教授 古谷 研 我々は海から多様な恵みを得ている。その中でもっとも一般的なのは、漁獲漁業による野生生物の利用である。陸上では、野生生物

の利用は人類の歴史の初期に早々と農耕と牧畜に取って代わられたのに、なぜ海からは今でも続いているのだろうか。鍵は海洋生態系の物質循環にあり、その担い手である海洋の生物多様性が恵みの源泉である。講演では、様々な海の恵みを、これからどのように利用したら良いかを考える。

|

|

|

| ~~~ 休憩(10分) ~~~ |

| 森林の地面の下の多様性 | (15:35~16:25) | |

|

森林科学専攻 教授 寳月 岱造 森林は、様々な機能を発揮して私たちの生活や生存を助けています。私たちが森林の機能を十分享受するためには、安定した森林を維持する必要があります。森林の安定には、地上での多様な樹木と他の生物との相互作用が重要ですが、地下での樹木と他の生物との相互作用も重要です。林床の下で繰り広げられる樹木と菌根菌との共生は、私たちの目には着きにくいのですが、恐らく安定な森林を作り維持するのに大切な役割を果たしているはずです。さて、実際の林床下で樹木に共生している菌根菌種はとても多様です。この菌根菌の種多様性には、どのような意味があるのでしょうか?

|

|

|

|

閉会の挨拶 |

| 司会・進行 応用生命化学専攻 准教授 三坂 巧 |

開催のご案内 |

| 日 時 | 2010年11月27日(土)13:30~16:30 |

| 場 所 | 東京大学 弥生講堂・一条ホール 東京都文京区弥生1-1-1 地下鉄南北線 「東大前」下車 徒歩1分 地下鉄千代田線 「根津」下車 徒歩7分 お車でのご来場はご遠慮ください |

| 対 象 | どなたでも参加できます。 |

| 定 員 | 300名(当日先着順、事前登録不要) |

| 参加費 | 無料 |

| 受講証 | 受講証を発行いたします。 ご希望の方は、120円切手をご持参の上、当日受付でお申込ください。 |

主催・共催 |

| 主 催 | 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部 |

| 共 催 | 財団法人 農学会 |

問い合わせ先 |

| 東京大学農学系総務課 総務チーム 総務・広報情報担当 〒113-8657 東京都文京区弥生1-1-1 電話 03-5841-5484, 8179 E-mail koho@ofc.a.u-tokyo.ac.jp |