����8�N�A�鍑��w�߂̉����ɂ��A�e���ȑ�w�͂��ꂼ��w���ƂȂ�A�_�ȑ�w�������鍑��w�_�w���ƂȂ����B���a10�N�ɂ́A��ꍂ���w�Z�Ƃ̕~�n�����ɂ��A�_�w�Z�ȗ��̏��ݒn�ł����ꂩ�猻�݂̃L�����p�X�Ɉړ]�����B�_�w��1���فA2���فA3���قƂ����A���݂̔_�w���̎�v�Ȍ��������X�Ɍ��z��������A�_���ʎ����A���Y�������Ȃǂ̕����{�݂��ݒu���ꂽ�B

�N�\���̎ʐ^�́A�N���b�N����ƁA�ڍ摜���\������܂��B

| �N | ���� | �ł����� | ���� |

|---|---|---|---|

| �吳8�N(1919�N) | 2��6�� | �鍑��w�߉����i���ȑ�w��p���Ċw����u���j��@��㤍H��������_�w���̂ق��o�ϊw����V�ݡ�����鍑��w�_�ȑ�w�𓌋��鍑��w�_�w���Ɖ��� | �w�ȉے��̑傫�ȕύX�_�͈ȉ��̒ʂ�ł���B(1) �]��3�w�������Ƃ��Ă������̂��A�H�w���i9��11���`���N1��31���j�A�t�w���i2��1���`7��10���j��2�w�����ɕύX�����B�������A���̊w�����́A�吳9�N5���ɁA�w�N����4��1���`3��31���ɉ����������Ƃɔ����A�吳10�N���A�Ċw���i4��1���`10��31���j�A�~�w���i11��1���`���N3��31���j�ɕύX���ꂽ�B����́A���t����قȂ���̂́A���s�̓�w�����Ɠ����ł���B(2)

���ƉȖڂ�K�C�ȖڂƑI���Ȗڂɕ������B(3) �_�ȑ�w����́A����_���Ǝ����_���ς��Ċw�N�_���Ƃ��Ă������A��������̂悤�ɉ��߂��B�u�����n�e�Ȗڃj�A�L���i�s���i�����X�A�����m���уn�b�����g�V�b�������i�g�X�B�v���Ȃ킿�A�]���A�����A���K�A���K�Ȃǂ̓_��_�Ƃ��Ă��Ă������̂��Ȃ������킯�ł��邪�A����́A�����A���K�A���K�Ȃǂɂ��Ă��ʏ�̍u�`�ȖڂƓ��l�̍̓_�@��K�p�����ƌ����Ă悢�ł��낤�B ���̎��_�ŁA34�u���i20��ށj�B�_�w�� 12�u���i�_�w���A���, �A���w, �A���a���w, �����w�E�����w�E�{�\�w���A���A��O, ���|�w, �_�ѕ����w�E�C�ۊw, �_���w�E�o�ϊw���A���A�_�ƍH�w�j�A�_�|���w�� 5�u���i�_�|���w�E���w���A���,�A��O, �n���w�E�y��w, �_�Y�����w�j�A�ъw�� 5�u���i�ъw���A���A��O�A��l, �X�ї��p�w�j�A�b��w�� 8�u���i�{�Y�w���A���, �ƒ{��U�w, �ƒ{�����w, �ƒ{���Ȋw�E�ƒ{�O�Ȋw���A���A��O, �ƒ{�q���w�E�ƒ{�w�j�A���Y�w�� 4�u���i���Y�w���A���A��O, ���Y�C�m�w�j�B�������A�����w�����w�{�\�w���u���A�����w�����w�{�\�w���u���A�����w�����w�{�\�w��O�u���A�A���w�u���A�A���a���w�u���A�n���w�y��w�u���A�_�ѕ����w�C�ۊw�u���ɂ������ɂ͔_�w�����ʍu���ł������B |

| �吳9�N(1920�N) | 9��27�� | �_�w�������ÍݗR���������ɏA�C | ���I���ɂȂ��Ă���2��ڂ̑����ł������B�֓���k�Ќ�̕����A�L�����p�X�ړ]�Ȃǂ̖��Ɏ��g�݁A�吳14�N�A���|�I�����ōđI�B���a3�N12���A�a�̂��ߎ��E�B���̔N�A���_�����̏̍����^����ꂽ�B |

| 11��16�� | �����鍑��w�w�ʋK�������肳��A�]���̔_�w�A�b��w�A�ъw�̊e���m�͂��ׂĔ_�w���m�Ɉ�{�����ꂽ | �����鍑��w�����^����w�ʂ�@�w���w���w��H�w����w����w��_�w��o�ϊw��8��Ƃ����B | |

| 12�� | ����F��������ꤎ��ȓƗ��^�����n�܂� | �����Ȃ̎��Ȕp�~���̕��]�̒��Ť���Ȃ�{�ȂƐ藣�������Ɨ����������Ƃ����C�^������Ȑ��Ƃ��̑��Ɛ��̊ԂŎ���ɏ�������Ă�����ނ�ͤ�吳9�N����F����L���������Ď��Ȃ̓Ɨ�����O�ɑi���������F��̔����ɔ�����u�_�����ɕ������ꂽ� | |

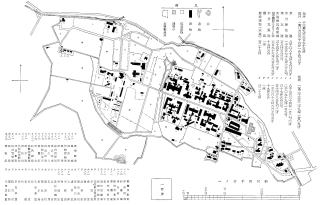

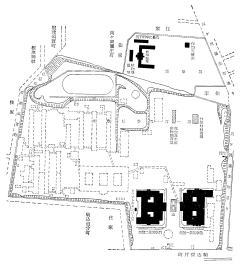

�吳9�N���݂̌����z�u�} ����36�N���A�~�n�ʐς�17��9375�ɒB���Ă����B |

|||

| �吳10�N(1921�N) | 2��22�� | �_�w�����Ǝ҂̊w�m����_�w�m�ɓ��� | |

| �吳11�N(1922�N) | 2��26�� | �_�Ƌ����{�����͔_�Ɗw�Z�����̗{��������ړI�Ƃ��A�C�ƔN����3�N�ɂȂ��� |  �@�����̔_�Ƌ����{�����̋��� �@�����̔_�Ƌ����{�����̋����E���̌����ƍ����̌������_�Ƌ����{�����̋����ł���B�E���̌����́A���Ƃ��Ǝ������Ƃ��Ďg���Ă������̂ł���B�������́A����30�N�̉Ύ��̌�A�����̂���܂Őf�@���������Ƃ���Ɉړ]�����B�����̌����͖���33�N����܂ł͕W�{�Ƃ��ė��p����A����O�̌����͓��������w���g�p���Ă������A�Â��͘d���ł������B�吳12�N2���ɁA�ʐ^�������ɋ��������݂���A����ɏ��a�̏��߂ɂ́A�V��������3�����A�_�w�����̐����Ɍ��݂��ꂽ�i�_�Ƌ����{�����̐V���������̎ʐ^���������j�B |

| 3��26�� | ���K�їp�n�Ƃ��Ėk�C�������307��2600��L���ڊ� | ||

| 9��4�� | ���K�їp�n�Ƃ��Ėk�C�������458��9400��L���ڊ� | ||

| 9�� | ���m���K�ѐV�݁i���m���K�їp�n�Ƃ��Ē鎺�і�Ǘ��ǂ��406��3380�����؏��ƌ����j | ||

| �吳12�N(1923�N) | 6��16�� | ��p���K�єM�ю��؉��~�n�Ƃ��Ė��L�n2��6330���w�� | |

| 9��1�� | �֓���k�� |  �֓���k�Ђ̔�Q�����_�w���̌��� �����鍑��w�\�N�j�ɂ��A�u�_�w���͎s�O���ɍ݂�A�����͊T�˖ؑ��Ȃ���Ȃđ�Ȃ��Q�͂Ȃ��肫�B���K�ɂ��Ė�i�̔����Ɉ˂锭�����肫�B�v�Ƃ���A�u�_�w���������̊O�A���̑����w���ɍ݂�Ă͎��Ƃ̐ݔ��w�ǑS�łɋA���v�Ƃ���B�S�w�I�ɑ傫�Ȕ�Q�������ŁA�_�w���̔�Q�͌����Ă����悤�ł���B��̎ʐ^�̌����́A�`��A�Ԏ��Ȃǂ���A�k�Ќ���ꂽ�A�J�Z�ȗ��̊�h�ɂƐ��肳���i����10�N�̊�h�ɂ̌����}���������j�B |

|

| �吳13�N(1924�N) | 9�� | �����鍑��w�Ƒ�ꍂ���w�Z�Ƃ̊Ԃŕ~�n������ | �~�n�����̍\�z�ͤ�ꍂ���̎����ɂ��Τ���łɖ���24�N�ɂ������悤�ł��邪��{�i�I�Ȍ����J�n���ꂽ�̂͑吳10�N�ł�����������鍑��w��������w�Ƃ��ăL�����p�X��1�J���ɂ܂Ƃ߂����Ƃ����v���Ƥ�ꍂ�̕~�n�������Ȃ��Ă����Ƃ���������������������������]�Ȑ܂���������Ƃ��ɑ吳12�N�̊֓���k�Ђ̔����Ƃ��̕���������c�_�̒��ł������ɕ������ƂɂȂ顂������Ȃ��礓��呤�ͤ�{���L�����p�X�̕����v��Ō������}���ꂽ���Ƥ�܂��ꍂ���ͤ�{�ق��k�Ђɂ���Q�Ŕ��j��̂����Ȃǂ����Ĥ�ŏI�I�ɂ͓��ӂ��Ƃ�ꂽ� |

| �吳14�N(1925�N) | 3��10�� | �_�ƌo�ϊw�Ȃ���є_�w�Ȕ_�Ɠy�؊w��C�ݒu | ��ꎟ���E����̋��Q���_�@�ɔ_���s�����[������������Ŕ������������̎Љ�Ȋw�I�𖾂⤂����ɑ��鐭���I�Ή����X����苭������K�v�����礔_�w�ȑ���_�ƌo�ϊw�Ȃ��V���ɐݒu���ꂽ��܂���_�Ɛ��Y�͊�Ղ����������[��������K�v�����礔_�w�Ȕ_�Ɠy�؊w��C���ݒu����A�Ɨ������J���L�����������悤�ɂȂ���� |

| 5�� | �������K�ѐݒu | �䗿�n�̎����ɂ����̂ŁA�Z���Ԃ̂����ɕԒn����A�p�~���ꂽ�B | |

| 11�� | �x�m���K�ѐV�݁i���K�їp�n�Ƃ��ĎR������s���S���쑺�̑��L�n��3��7285�̊�t����j | ||

| �吳15�N(1926�N) | 3��31�� | ��{�ʎ����V�� | �吳14�N�15�N����a5�N��3��ɂ킽�褌v4.6�w�N�^�[���i���݂�3.97�w�N�^�[���j�̗p�n���w�����n�դ���c��]�����ĉʎ�����������p�n�̍w���ɂ������Ăͤ����������ɋ߂���������~�J���̌o�ϓI�͔|���\�ł���Ƃ����_���l�����ꂽ����a10�N�Ɍ�ȑ������{���ɂȂ������A����ȑO�́A��ȉʎ����ƌĂ�Ă����B �Ȃ��A�ʎ����ɂ��ẮA�_�ȑ�w�\���̓y�����ِA�ɓK���Ȃ����Ƃ���A����26�N�A�_�ސ쌧�k���S��t�͌����i�����s�j��1��4�����̑�t�͌��ʎ����A����ɑ�t�͌��ʎ��������Q���������߁A����32�N�ɂ́A�����{���`���S�Z�����i�������s��c��j�ɁA�V����1��2�����̘Z���ʎ�����݂����Ƃ����L�^������B�����́A���ꂼ��A�吳���A���a�̏��߂܂ő��������悤�ł���B  ��{�ʎ����i���a�ɓ����Ă���̎B�e�j |

| 8��2�� | �{����{�x�m���̑O�c��ݓ@�~�n1��606�]��{�w�~�n�Ƃ���_�w���~�n4������ё�X�؉��K�ѕ~�n1��1543��O�c�@�~�n�Ƃ��ēy�n���������{ | �~�n�����ɍۂ��Ăͤ�O�c�Ƃ�褐��m�٤�a�ق���w�Ɋ�t���ꂽ���C���ꂽ�����͉����قƖ��t����ꤖ{�w�̕o�q���}���錚���Ƃ��Ďg�p���ꂽ����݂̉����قͤ���ɕ����������̂ł��顂܂��A�֓���k�ЂŔ�Q�����q�������A���Ɉړ]���邱�ƂƂȂ�A8���Ɍ��z�ɒ��肵�A���a2�N�Ɉړ]���ꕔ���������B | |

���a2�N3��31�����݂̌����z�u�} ��ꎞ��A�{�݂��ł��[�����Ă�������̗l�q���킩��}�B�������A���łɔ_��̈ꕔ���O�c�@�̕~�n�Ƃ��ċ敪����Ă���B���ۂ̌����z�u�͑吳������̉\��������A�܂��A�}�̌����ƋL�����ꕔ������Ȃ��Ƃ��낪����̂Œ��ӁB  �����̋��̔_�w���S�i  �i�����̔z�u�����������́j |

|||

| ���a3�N(1928�N) | 3��27�� | �É����l���S�V���l���̒��L�n6��372�����m���K�ѐV���C�ݍ��h�тƂ��Ċ�t���� | |

| 3��28�� | �����{�k�����S�{�����̖��L�n6,944��{�����K�їp�n�Ƃ��čw�� | ||

| 7��26�� | �{������u�퐶���̖��L�n4,013�ؗ]��_�w���~�n�Ƃ��čw�� | �ꍂ�̓����̋��x�c�Ə��L�n�B | |

| 10��15�� | ��ʌ������S��ꑺ�̖��L�n2��1417�𒁕����K�їp�n�Ƃ��čw�� | ||

| ���a4�N(1929�N) | 10��30�� | �����{�k�����S�c�����̖��L����ђ��L�n11��887��_�w�������_�ꂨ��ѕc�ތ��{�тƂ��čw�� | |

| ���a5�N(1930�N) | 2�� | �_�w��1���ُv�H�i�吳15�N8�����H�j | ���c�ˎO�ɂ��֓���k�Ќ�̖{���L�����p�X�����v��ɏ]���Ĥ�_�w��1���٤2���٤3���ق��v���ꂽ��ꍂ���̎����ɂ��Τ�_�w���̌����̌��݂Ť�ꍂ�����Ƃ��s���Ă����L�����p�X�͂����ւ����������Ƃ���� |

| 12��9�� | ���m�����t����S���쑺�̖��L�n1��6837�����m���K�їp�n�Ƃ��čw�� | ||

| ���a6�N(1931�N) | 3��30�� | ���N�]�����̖��L�n����э��L�n2��5287�N�]�������K�їp�n�Ƃ��čw�� | |

| ���a7�N(1932�N) | 7�� | �����h�l�S�h�l���̖��L�n1��1617�����K�їp�n�Ƃ��čw���1��4714�����������ؓ� | |

| 12��26�� | �����{�k�����S�{�����̖��L�n2��8909��_�w�����ȕ~�n�Ƃ��čw�� | ||

| ���a8�N(1933�N) | 12��26�� | �����h�l�S�h�l���̖��L�n1��4345���������K�їp�n�Ƃ��čw�� | |

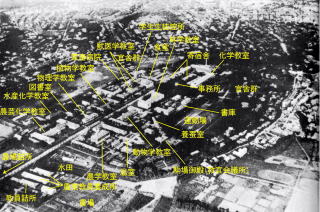

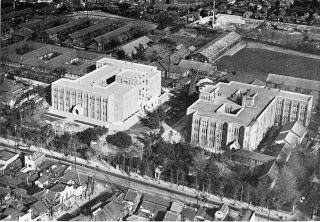

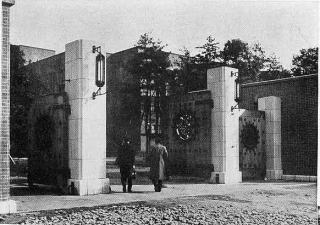

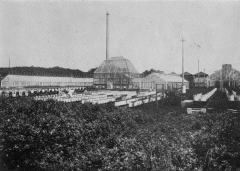

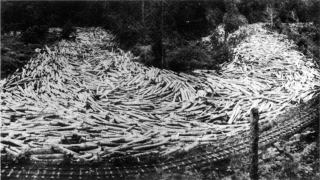

���_�w�����ʂ� �b��w�̌����̑O���狌�_������i���̂Ƃ����łɐ����̓y�n�͍q�����A�O�c�@�Ɉڊǂ���Ă����j��]�ށB  ���_�w���̍\�� ���ʂ͏b��w�̌����i��U�����w�n�w�{�فj�ŁA�吳6�N9��15���v�H�B����ȑO�́A����20�N��Ɍ��Ă�ꂽ�b��w�����A���̐����ɐ}�����̌������������B�ʐ^�̌����̐����ɓ��O�ȋ����{�فi1��̎ʐ^�A�吳4�N6��30���v�H�j�A�q���w�w�����{�فi�吳3�N3��31���v�H�j�A�k���ɉ�U�w�y�O�Ȏ�p���K�����N�����W�{�������i�吳5�N5��30���v�H�j����S�H��i����35�N11��15���v�H�j�Ȃǂ��������B�����̑O�ɑ���������B  ���w���� �吳15�N���猚�݂��n�܂�A���a2�N3��25���ɏv�H�B��Ɉꍂ�̓엾�ƂȂ�B������w���{�w���ł́A��ꌤ�����Ƃ��ė��p���ꂽ���A����10�N�ɉ�̂��ꂽ�B�_�w���̊�h�ɂ͏��a9�N����܂ł��������A���̐Ւn�𒆐S�Ɉꍂ�̗������Ă�ꂽ�B���̎ʐ^���B�e���ꂽ���a8�N����A���łɂ��̌����̖k���ł͒��������ݒ��ł������B  ���^���� �_�앨�ꎮ�ō��ꂽ������A�ʐ^�̂悤�ɔ_�Y���̑�^�͌^�����ȂǁA�傪����ȉ^����͓����]���ŁA�傢�ɂɂ�������B�c���̌��w���������Ƃ����B���^����ɂ��ẮA���������Q�ƁB  ���c�ޏ�ł̓c�A���̕��i �_�w�����i�ʐ^�E���j�����̐��c����_�|���w�����i�ʐ^�������j�̕��Ɍ������ĎB�e�����Ǝv����B���̐��c�́A�����3�̒J�ɍ��ꂽ�ג����J�n�c�ŁA�ʐ^�͂��̒��������B���݁A��������Ɍ������鐅�c�́A����ɂȂ���쑤�̕����B  ����a �~�n�̓쑤�ɂ���A������c�̏�Ɏg���Ă����B����45�N3��20���ɏv�H���A���{�뉀�⏬�g�����t�݁B�ꍂ����ɂ́A�{�َ��v��̐����Ɉڒz���ꂽ�B |

|||

| ���a9�N(1934�N) | 12��4�� | �_�w���ړ]�ɂ������{���g�������v�悪���肳�ꂽ | |

| ���a10�N(1935�N) | 4��1�� | ���Ȃ��Ɨ����ē��������_�ъw�Z�ƂȂ� | ���������_�ъw�Z�̍\���ͤ�Z���̂ق������18�������11�����2����L6�ł�������_�w�����Ȑ��k�͑�������w�N�ɕғ�����A���̔_�w���\���Ŏ��Ƃ��J�n���ꂽ����������_�ъw�Z�ͤ�{���Ɍ��݂��ꤌ��݂̓����_�H��w�_�w���L�����p�X�ƂȂ��Ă��� |

| 4��1�� | �_�w�Ȕ_�Ɠy�؊w��C���_�Ɠy�؊w�ȂƉ��́i�_�Ɠy�؊w�Ȑݒu�j | �_�Ƃ̐��Y��Ղ̏[�������߂��A�_�Ɠy�؋Z�p�҂̎��v�����債�Ă������Ƃ��w�i�ɂ���B | |

| 4�� | �����鍑��w�_�w�����F��� | ���F��n�����ɂ��A�������O�̉���łɑ��݂��Ă������A�{�[�g�W�̉�ł������炵���A�L�����p�X�ړ]���_�@�ɖ{�i�I�ȓ�����Ƃ��Ĕ��������B | |

| 5�� | �������K�єp�~ | ||

| 7��17�� | �_�w���̈ʒu�𓌋��s�{����������퐶���ɕύX | �_�w�Z�ȗ��L�����p�X��u������ꂩ��{���ɐ����Ɉړ]��������a11�N3���ɂͤ���̔_�w60�N�̗��j�����̒n�ɍ��ނ��߂ɤ�_�w�肪���݂̋��T�L�����p�X���Ɍ��Ă�ꂽ� ���_�w�菜���� ���a11�N6��27���A���_�w��̏��������s��ꂽ�B�j����ǂލ����㑢���݈ψ����ƈψ������g�ɂ��蕶�B���̔�́A���Ɛ�����ъW�҂Ō��݂������̂ŁA�͒��쌧�Y�P�Έ��R��ł���B�����̐Ղɒu����Ă������̂ŁA���݁A���L�����p�X900�ԋ����̓쑤�ɂ���B |

|

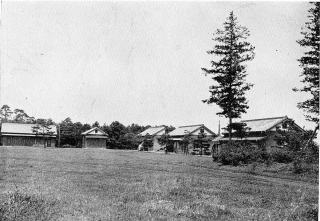

�����z����Ƃ�6�����납��s��ꂽ����N���܂ł��������悤�ł��顈ꍂ�ͤ�`���̐����`���т������ߤ�o����ɓ�V�����b�����F��n�����Ɍf�ڂ���Ă��顓�������������͂܂����Ɏc�褍u�`�͖{���ōs���Ă������������褃L�����p�X�Ԃ̈ړ��ɋ�J�����������������悤�ł��顂Ȃ��A���̓y�n�́A��������A�ꍂ�A�O�c�@�A�����_�Ƌ�����w�Z�A�q�����ɗ��p���ꂽ�B �L�����p�X�����Ō��ː�����o��ꍂ������ �ꍂ�������́A���̌�A�_�c���߂��ۂ̓��ɓ���A�c��ꡔq�B���c�傩��a�J�Ɍ������A���ɓ������B ![�ړ]�����̈ꍂ�̋��L�����p](images/1kou-komaba-s.jpg) �ړ]�����̈ꍂ�̋��L�����p�X �{�َ��v��ȂǁA�ꍂ�̐V���������̌��݂���Ă��钆�ŁA���_�w���̌����������c���Ă���B���_�w���̌����̂������́A�ꍂ�ł����p����Ă������A��Ђł��̂قƂ�ǂ������A�������͂��̌���ꂽ�B�b��w�����̌����́A���݂̋��{�w��5���ق̈ʒu�ɂ���A�ꍂ��5���قƂ��āA����ɐ�Ђ�Ƃꋳ�{�w���ł��������Ȃǂɗ��p����Ă������A���a46�N�Ɏ��ꂽ�B���݁A���_�w���̌����͋��L�����p�X���Ɏc���Ă��Ȃ��B ���2�̎ʐ^�́A�u�ʐ^�}�� �j�ċʔt�ɉԂ����� ��ꍂ���w�Z���\�N�j�v���B |

|||

| 8��1�� | �����{�k�����S�{�����̔_�w�����ȕ~�n2��8909�Ȃ�тɕ{�����K��4��5694�����������_�ъw�Z�֏����ύX���ꂽ | ���������_�ъw�Z�̕~�n�́A�{�����̌v�炢�ŋ��Ə̂��ꂽ�B | |

| 8�� | �_�ꂪ�k�����S�c�����Ɉړ]������_��Ə̂��� |  ���a11�N����̑����_�� �_�w�Ȃł͓��w���N��1�N�ԁA�c���Ŏ��K���������B�����A�{������Г���1���Ԕ����������Ƃ����B |

|

| 9��14�� | �ꍂ�����ړ]�������s | ||

| 11��30�� | �_�w������_�|���w�Ɏq����A���w������앨�������V�z | ||

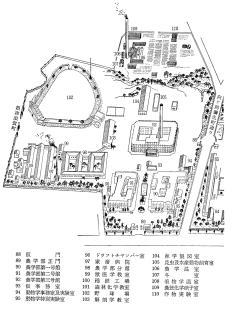

| ���a11�N(1936�N) | 2��10�� | �_�w��2���ُv�H�i���a7�N8�����H�j�1���ّ��z |  ���a11�N����̔_�w���̑S�i �~�n�k���ɂ́A�ꍂ�̖ؑ��̌����i�����فA���ɓ��j���L�����Ă���B  ���a11�N3��31�����݂̌����z�u�} |

| 5��31�� | �����w������������ѐ��Y�����������艷���V�z | ||

| 7��21�� | �������Y��������ݒu | ���Y�w�Ȃ́A�n�݈ȗ��A�ՊC���K�E�����̏�Ƃ��Đ_�ސ쌧�O�Y�s�̗��w�������ՊC�������𗘗p���Ă����B�����́A���̒n���I�W����O�m��������ΏۂƂ��錤���E���K�ɂ͎��ւł��������A���p��C�̐�����ΏۂƂ��錤���E���K����ї{�B�Ɋ֘A���錤���E���K���[�������邽�߁A�V���ɔ_�w���������Y��������ݒu�����B�{�������́A���É��S����ЁA�����{��������ЁA����ш����S�����y�n�E�����̊�t������A���m���m���S�m�����V���q�������ƈ����S�������ɐ�Î�������2�J���ɕ��݂���`�ŊJ�݂��ꂽ�B�V���q�������ɂ͊J�ݓ�����萅���ق��t�u����A���������łȂ��A�Љ��{�݂Ƃ��Ĉ�ʂɌ��J���ꂽ�B �n�������̈ɐ�Ð��Y������   �V���q�̐����قƂ��̓��� �����Ƃ��Ă͂��̋K�͂͑傫���A�ϗ�������54���A���m��Ƃ�����ꂽ�B�J�ٌ��7���A8���͘A�������̐����������Ƃ����B |

|

| 9��17�� | �{����������퐶���̖��L�n414���w�����_�w���̕~�n�ɉ����� | �퐶���ʂ�i������ʂ�j�ɖʂ�����p�B | |

| ���a12�N(1937�N) | �����_��Ɍo�ϔ_��� | �_�ƌo�ϊw�Ȃ̏��ǂɑ�����o�ϔ_��́A���Ŗ���33�N9���ɑn�n����A2�N��Ɏ��{����Ă������A���̔N�ĊJ����A���a28�N�܂ő������B�����̔_�ƌo�c�̋@�\�������I�Ɍ������A����������ۂ̉ƌv�ƌ��т��čl�@���Ă������Ƃ�����̂ł������B �o�ϔ_��̔_�� |

|

| 7��5�� | �~���V�z | ||

| 12��4�� | �_�w�������_�Ƌ����{������Ɨ����ē����_�Ƌ�����w�Z�ƂȂ� | �����_�Ƌ�����w�Z�ͤ�_�Ƌ����̗{����ړI�Ƃ��銯���̋����{���@�ւł��褔_�w�����{���Ɉړ]����������Ɏc��������a24�N����������t�͊w�Z����������ȑ�w������̈���w�Z�Ɠ������ē��������w�i���݂̒}�g��w�̑O�g�j�ƂȂ顏��a53�N�ɒ}�g�Ɉړ]����܂ŁA���̒n�ɂ������B���݂͂��̕~�n�͋�������ƂȂ��Ă���B | |

| 12��7�� | ���m���m���S�����̖��L�n708�𐅎Y�������p�n�Ƃ��Ċ�t���� | ||

| 12��8�� | ���m�������S�̑��L�n385�𐅎Y�������p�n�Ƃ��Ċ�t����B��12��9���A�����̖��L�n493������t���� | ||

| ���a13�N(1938�N) | 8��1�� | �_�w���̋��~�n6��9813��1��4��9�ˁi��23�w�N�^�[���j�Ƒ�ꍂ���w�Z�̋��~�n3��714��3��1��5�ˁj��10�w�N�^�[���Ə������� | |

�v�H�����̔_�w������ ���a12�N4���ɏv�H�����B���N�A���e�̕\���q���ƎԌɁi���݂̔_�w�����فj���v�H���Ă���B����܂ł͈ꍂ����̖傪���̂܂g�p����Ă����B����15�N�ɖ���̖؍ޕ�����V��������ȂǁA���C�H�����s��ꂽ�B |

|||

| ���a14�N(1939�N) | 9��10�� | �_�w�������_�ꎖ�����V�z | ���݂̖{�ٓ쑤�Ɉʒu���Ă������{�فB�i���݂́j�{�ق̏v�H��̏��a56�N�ɉ�̓P�����ꂽ�B�_��̓c���ړ]�㤔_��E���̎�̓I�������J�n���ꤏ��a14�N���ɏ���_���C�������ɂȂ����֓c��������w����Ȃ��ꂽ� |

���a14�N3��31�����݂̌����z�u�} ���ݒ��̔_�w��3���ق��L�ڂ���Ă���B�L�����p�X�ړ]�̍ہA�~�n�̋�襉�������ɐi�߂�Ƃ��Ė��ƂȂ����싅���3���ق���Ɍ��݂��ꂽ�B���ꍂ�̌������A�_�w�����فA�ƒ{�a�@�A���S�H��A�H���Ȃǂɗ��p���ꂽ�B |

|||

| ���a15�N(1940�N) | 8�� | �M�їыƌ������ݒu | �M�їт̌��������Ƥ�M�їт�ΏۂƂ����ыƂ̉��ǎw����ړI�ɤ���ؖ����C�쓇�ɐݒu���ꂽ��n�ςͤ8��3000���ࡐ�㤑�p���K�тƂƂ��ɐڎ����ꂽ� |

| ���a16�N (1941�N) |

2��4�� | �ъw�Ȃ�ыƊw��C�ƗюY�w��C�Ƃɕ����� | |

| 2��4�� | ������^����ɗՎ��_���݂��A�H�Ƒ��Y�̏W�c�ΘJ���s�����Ƃ����� | �_�w�������_�꒷�̍��X�؋������炪���a19�N����܂Ŕ_��Ƃ̎w���ɂ��������B | |

| 3�� | �������������� | �_�сA���Y�A�n��������3�����Ŕ����B��͑����A����͔_�w�����Ƃ���B���N�A�_�Y�A�юY�A���Y�A�z���A�Ζ��A��w�q���A��w��7�����B�_�w���𒆐S�ɗ��E�H�̋���21���ŕҐ��A����12�����C�R�����B���a19�N1���A������R�Ȋw�������ɔ��W�B | |

| 3��20�� | ���叛�F���������� | �w���ۂ̎x���āA�_�w���ߐ{ᩋ������w�����Ƃ��w���L�u�ɂ�茋�����ꂽ�w�����F�c�́B | |

| 5��31�� | �_�w��3���ُv�H�i���a12�N9�����H�j |  ���ݒ��̔_�w��3���فi���a14�N�B�e�j |

|

| 10�� | �펞�̂��ߤ���k���Ƃ��J�n����12���ɌJ��グ���ơ17�N�x�ȍ~�͂����6�����J��グ��ꂽ� | ||

�_�w��1����  �_�w��2����  �_�w��3����  ���� ���ׂď��a16�N����̎B�e  ��p���K��  ���N���K��  �������K�� ���ׂď��a17�N����̎B�e |

|||

| ���a17�N(1942�N) | 11��30�� | �_�ƕA���̈ϑ��ɂ��M�є_�Ƌ����{������ݒu | �M�є_�Ǝw���҂̘B���{�݂�ݒu����Ƃ����_�яȂ̈ӌ�����_�ƕA���̈ϑ��ɂ��ݒu���ꂽ������_��̈�p�ɂ��褔_�ъw�Z�̑��Ɛ��Ȃǂɑ��ĒZ���Ԃ̋�����s������S������24���ԋ���ŁA�_��̋������w���ɂ��������B���a18�N6��20���ɑ�1�Ǝ��A���a19�N1��16���ɑ�2�Ǝ��A���a19�N6���ɑ�3�Ǝ����s��ꂽ���A�������̈����ɂ��{���̖ړI������������͍���ɂȂ褑�3�����Ɏ����ẮA�哌���ȁA�C�R�̈ϑ��I�F�ʂ������A���o���Ȏ�҂ɑ���ΘJ�����I���i��тт����̂ł������i������w�S�N�j�ʎj�j�B�I��ɔ����ĕ����ꂽ��Ȃ��A������{�݂̐��������������̂͏��a19�N8��25���ł��邱�Ƃ���A�����͔_��̌����E�{�݂𗘗p���ċ��炪�s���Ă����Ɛ�������A�{�ݐ���������킸��1�N���炸�ŔM�є_�ƈ��{�����͕����ꂽ���ƂɂȂ�B �M�є_�Ƌ����{�����i���a18�N�B�e�j |

| ���a18�N(1943�N) | 1��14�� | ���|�������V�� | �M�Ѥ���M�т̓��p���т���������{�݂Ƃ��Ĥ�É�����ΌS��㑺��̖��L��243�����]�i��240�w�N�^�[���j���w�����Đݗ����ꂽ����̌㤏��a23�N�ɓ������[����������������ڂ����ɍ�Ə���u�����B���a30�N�ɉ��[�������̗��R��4�w�N�^�[������a38�N�ɉ���̊�������ݑ��ʐ�246.1�w�N�^�[���̎����тƉ�����L���Ă��� |

| 6��20�� | �M�є_�ƈ��{������1�Ǝ���_�w�����������_��Ŏ��{ | ||

| 8��7�� | �ߓ��N�j�������E | ���a13�N�Ɋ��s�����]�����̔_�Ɩ�肪��莋����A���E�ɒǂ����܂ꂽ�B | |

| 9��27�� | �_�w�������_���{�ʎ������{�_��Ɖ��� | �펞���̐H�Ɗm�ۂ̂��߂ɐ��Y�i�����j�_�ꉻ���ꂽ�B�Ȃ��A���Y�_��͂��̑��ɁA����������_��i�������쑍���^����j���ӎR����n���Y�_��i���M�B��w�_�w�����������A���v�X���t�B�[���h�Ȋw���猤���Z���^�[��ӎR�_��j���������B�Ȃ��A���a16�N2��4���ɐݒu���ꂽ�����쐶�Y�_��ł́A�_�꒷�̍��X�؋������炪���a19�N����܂Ŕ_��Ƃ̎w���ɂ��������B | |

| ���a19�N(1944�N) | 1��9�� | ������R�Ȋw�������n�� | �_�Y�A�юY�A���Y�A�z���A�Ζ��A��w�q���A��w��7�����B�_�w�����ꍂ�Z�ɂɎ��������u���ꂽ�B���a21�N3��22���A���n���R�Ȋw�������ɉ��̂��A���a27�N3��31���p�~���ꂽ�B |

| 3�� | �_�w�Ȓ{�Y�w��C�V�� | ||

| ���a20�N(1945�N) | 3��10�� | ��P�ɂ��_�w���ؑ������̑啔���i�_�w�����٤��U�w������b��w������ƒ{�a�@����S�H�ꤐX�щ��w���������ꍂ�Z�Ɂj���Ď���}���⌤���p�̉ƒ{������� | ����3���̋�P���_�@�ƂȂ��Ĥ�_�w���ł͊w�Ȃ��Ƃɏd�v�Ȍ�������p���ނ̑a�J���n�߂�ꤌ������Ȃǂ̎��ނ��e�n�̑a�J��Ɉڂ�����_�w��1���٤2���٤3���ق͍K���ɂ��Đ�Ђ�Ƃ�A�I���A�a�J���Ă��������E���玑�ނ��������܂ꂽ�B ��P�ɂ���ď��������_�w�����ٕt�� �r�V�[�̕�����L�������̎�͔_�w���̖ؑ��Z�ɂ��Ă��s�������B�����A�Ώ������n���Ă��ՂɃ|�c���ƂȂ���Ă����Ƃ����B |

![]() ���ӌ����́A������w��w�@�_�w�����Ȋw�����ȍL�܂ł��肢���܂��B

���ӌ����́A������w��w�@�_�w�����Ȋw�����ȍL�܂ł��肢���܂��B

www-admin@www.a.u-tokyo.ac.jp