�����V�h������ݗ��̂���̓���

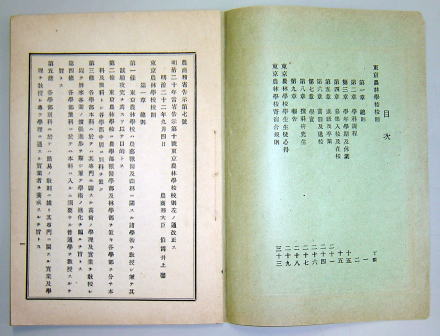

�������{�́A�B�Y���Ƃ̈�Ƃ��ē����̎�v�Y�Ƃł������_�Ƃ̐U����ڎw���u���_����v�����{�����B�ȉ��A �����̏��߂̊��_����Ɋւ���ł����Ƃ���ׂ�B�������{�́A�K�v�ɉ����ĐV�����s���@�\��ݒu�E���g���Ă��������A�����̂߂܂��邵���@�\�̕ϑJ������������B

| �N | ���� | �ł����� |

|---|---|---|

| ����2�N (1869�N) |

4�� | ��������ݒu�B���������A���Y�i��݂��A�S�����Y�̎���������s���B |

| 5��3�� | ���������A�J���ǂ�݂��A�J���̎������i��B | |

| 7��8�� | ��������p�~���A�����Ȃ�u���B�����Ȓ��ŕ��Y�A�J���̎����������B | |

| 8��12�� | �����E�呠���Ȃ������B | |

| ����3�N (1870�N) |

7��10�� | �����E�呠���Ȃ������B |

| 9��27�� | �����ȂɊ��_�ǂ�݂��A�J���A��|�A�{�\�A�ҏS�A�G����5�ۂ�ݒu�B | |

| 12�� | ���_�ǂ��J���ǂƉ��߂�B�J���ǒ��ɁA�q���n�|��u���B | |

| ����4�N (1871�N) |

1��20�� | ����܂ő呠�Ȓʏ��i�̊NJ��ł������q�{�̎������Ȃ��S���B |

| 4�� | �J���ǂ����ƋǂƉ��߁A�J���A��|�A�q�{�A���Y��4�|��ݒu�B | |

| 7��27�� | �����Ȕp�~�B�呠�Ȓ��Ɋ��Ǝi��ݒu�B | |

| 8��10�� | ���Ǝi�����Ɨ��i�O�����j�Ɋi�グ�B | |

| 8��23�� | ���Ɨ������_���Ɖ��߂�B | |

| ����5�N (1871�N) |

9��10�� | ���_���p�~�B���̎�����d�ŗ��G���ۂōs���B���̌�A�܂��Ȃ��d�ŗ����Ɋ��_�ۂ�ݒu���A����Ɋ��ƉۂƂȂ�B |

| 10�� | ���Ɖۓ��Ɏ�����|��ݒu���A�����V�h��������J�݁B | |

| ����6�N (1873�N) |

11��10�� | �����Ȑݒu�B |

| ����7�N (1874�N) |

1�� | ����܂ł̊��Ɖۂ̋Ɩ��́A�����ȏ��ǂƂȂ�A�����Ȋ��Ɨ��i�ꓙ���j�Ƃ��ĕ����B |

| 3�� | ���Ɨ��ɔ_���A�H���A�����A�Ҏ[��4�ۂ�ݒu�B�_���ۂ́A�����V�h��������ɐݒu����A�_���ے��ɖq�{�|�A���|�|�A�{�\�����|���u�����B | |

| 4�� | �_���ے��ɁA����ɔ_��|�A�_�w�|��u���B�����V�h��������ɔ_���C�w���ݒu����v�悪�c�������B | |

| 6��22�� | �����V�h������������n�ɑg���A���Ɨ��V�h�x���Ƃ���B | |

| ����8�N (1875�N) |

2�� | �_���C�w��ݒu�̌����������ɍى����B�_���ے��ɁA�����|��u���B |

| 9�� | ���Ɨ��̒���10�ۂ�݂���B���ۂ͏����A��t�A�����A�A�p�x�A���ۂ͉�ЁA���A��O�ۂ͕Ҏ[�A�A���\�A��l�ۂ͖q�{�A�J���A�_��A��܉ۂ͐A���A�����A��ɁA��Z�ۂ͊w�Z�A�_�Ɣ����فA���́A�掵�ۂ͗{�\�A�����A�����A�攪�ۂ͎���A����A���H�A���̑��S�H�A���ۂ͏��ƁA��\�ۂ͔������S������B�]���̔_�w�|�͑�Z�ۂƂȂ�B��Z�ۂ͊w�Z�|�A�_�Ɣ����|�A���͊|��3�̊|����Ȃ�A�w�Z�|�́A�_�w���̋���A�֘A�w�Z�̐ݒu�A�_�Ɣ����|�́A���O�_�Y���A�_�|�i�̏N�W�ƓW���A���͊|�́A�엿�̒����A�y�����͂��̑��̕��͎�����S���B | |

| ����9�N (1876�N�j |

5�� | ������S�����銩���ǂu�B |

| 9�� | ��Z�ۂ�_�w�ۂƉ��߂�B���̂Ƃ��A�_���ہi�A���A�����A�_��A�J���A�{�\�A�����A�����j�A�H���ہi���́A����A�����A�؋�A�S�t��A�Ζ��j�A�_�w�ہi�w�Z�A�_�Ɣ����فA���́j�A�����ہi�����A��ЁA���A��t�A�����A�A������j�A�Ҏ[�ہi�Ҏ[�A�A���\�j�A��v�ہi���Z�A�p�x�A�C�U�j�̂ق��A�_�Ǝ�����i�����V�h��������A�A���A�����A�_��A�{�\�A�����A�����j�A�H�Ǝ�����A�����q�r��Ȃǂ̕������݂�����B������͈�ʂ̊��_�����Ɛ藣�����B | |

| ����10�N (1877�N�j |

1�� | ���Ɨ���p�~���A���_�ǂ�ݒu�B |

�����V�h������

����4�N11���A���_���́A����ɖq�{������A�����ւɂ��������u���Đ��m�̍��ށE��͔̍|���s���Ă������A����5�N9���A�q�{�A���|�̉��ǂ�ړI�Ƃ�����K�͂Ȏ�������J�����Ƃ����߁A��10���A�����V�h�����ꂪ�J�݂���A�{���̎����ꂪ����ɕ������ꂽ�B����ɑ��A�k�C���J��g�́A����4�N8���A�R�쒬�i��ꊯ���j�A�k���i����j�A���z��⠒��i��O�����j�Ɋ�����݂��A����n�k�C���ɓK����_�앨�͔̍|�A�ƒ{�̎���̎������s���Ă����B�����V�h�ƐR��2�̎�����́A�������߂ɐ��{���ݗ�������\�I�Ȕ_�Ǝ�����ł���B�J��g�̊����ł́A�č��Y�̔_�앨�������͔|����A�č����_�@�����݂�ꂽ���A�����V�h������́A���R�Ƀ��[���b�p�n���ɂȂ����Ƃ����i�ʗ��쑢�u�������|�j�v�j�B

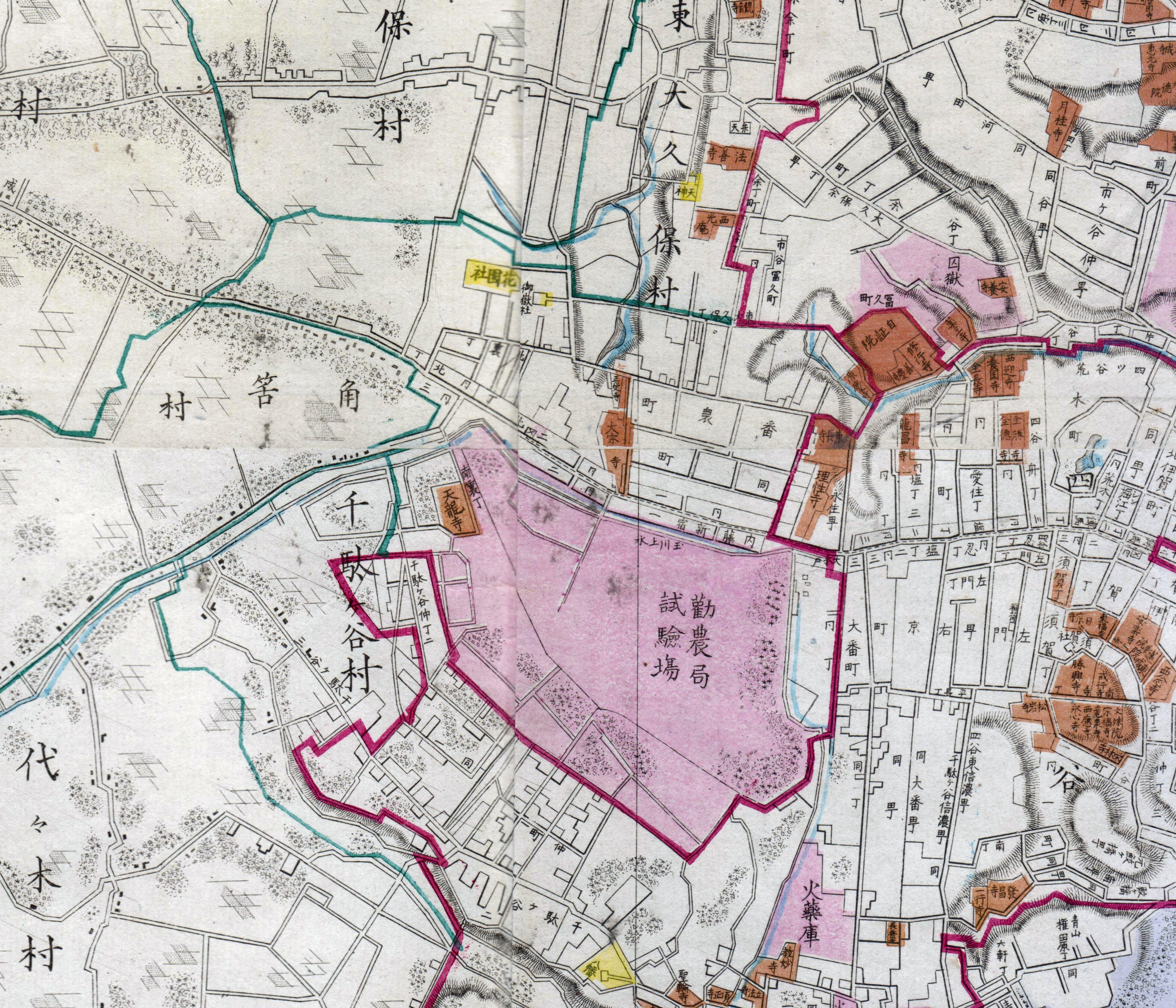

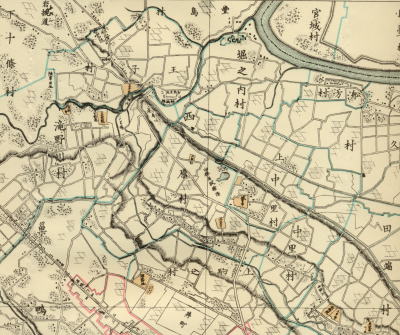

�����V�h������̓y�n�́A�����A�M�B�����ˎ�����Ƃ̒����~�i�ʏ̉����~�j9��5636���w���������̂ł������B���̌�A����6�N12���܂łɁA�V�h�A��ʖ̎��Ӓn���w�����A���v17��4932�ƂȂ����B���̂����A�V�h��1��8289�́A�����V�h�엠���ブ�n�i���݂̐V�h���Z�̂�����j�ɂ����Ė���2�N2��������J�����s���A�����A�����V�h�J���n�ƌĂ�Ă����y�n�ł���i���ۂɂ́A���̐A���t�����x�ő�K�͂ȊJ���͍s���Ă��Ȃ������悤�ł���j�B�y�n�̍w������́A�S�̂�9801�~85�K3�ЁA���̂��������Ƃ̓y�n��4857�~�ł������B

������ł́A���O�̓��A�������W���āA������{�{�E�͔|���A���̓K���A�a�Q�ɑ���Ώ��@�A���Y�傷����@���������A���Ƃɋ�������͕̂{�����邢�͖��Ԃɕ��^�����B�Ⴆ�A����7�N�ɂ́A�T�N�����{�A�u�h�E�A�r���A����8�N�ɂ́A�I���[�u�A�����S�Ȃǂ������I�ɍ͔|����A�e�{���ɔz���Ă���B�����̒��ɂ́A���݁A���̒n���̓��Y�i�ƂȂ��Ă�����̂����Ȃ��Ȃ��B���̍����Ђ��̊ʋl�����삵�A�e�{���ɔЕz�����L�^������B����7�N10���ɂ́A�_�Ɣ����ق����������B�_�Y���A�_�|�i�ɂƂǂ܂炸�A�C�Y�i�A���A�z���A�엿�A���O�̏��ЂȂǂ��u���ꂽ�B�����ق̎���ɂ́A�O���l���t�̐i���ɂ��A�A�������ɑ��̔|�A���v�悳�ꂽ�B������͈�ʂɌ��J����A����8�N5���ɂ́A������̏c���K�������肳�ꂽ�B��ŊӎD���Ƃ邱�ƁA�c�������͌ߑO10���`�ߌ�4���ł��邱�ƁA�n�Ԃ͑�H���O��Ȃ��悤�ɂ��A����A��Ă���҂͂Ȃ��ŕ������ƁA�Ԃ�܂�����A�ʎ����Ƃ�����A���{�͔|�n��A�{�ނɂ�����������肵�Ȃ����ƁA��݂��̂��邢��╂������Ė���ɓ���Ȃ����ƂȂǂ��L����Ă���B

������́A�����A���c�A���ޔ��A��؉��Ȃ�7���ɕ�����Ă���A���̌�A�K���A�����������A����10�N�ɂ�3150��̐A�����������Ƃ����i���䗘�F�u�V�h�䉑�v�j�B����7�N�Ɏ\�Ǝ����|���ݒu�����ƁA����8�N�ɂ͎\���w�Z�����̎\���A����9�N�ɂ͐������̎{�݂����݂���Ă���B�܂��A��������ł́A�ƒ{�����炳��A�����̎����������s���Ă����B�����V�h������̌����z�u���͕s�������A����12�N�ɋ{���ȂɈ����p�����Ƃ��̎{�݈ꗗ�ɂ��A�������A�_�Ɣ����فA���k���A�q�Ɂi4���j�A���Ɂi13���j�A���̑��A�_�Y���������A�{�ɁA�������̎������E�H���E���ɁA�{�\���̎������E�\���A������A���I�����Ȃǂ��������B����20�N��̓��������}������ƁA�ʐ쉀�̖k���Ɍ������W�����Ă���A�����ꓖ�����A���̂�����ɑ����̎{�݂��������Ɛ��������B�܂��A����8�N5���Ɍ��Ă�ꂽ�m�������i3�ԁ~12�ԁj�́A�K���X����̖��������ŁA���݂̐V�h�䉑�̉����Ƃقړ����ʒu�ɂ������B���̉����́A����18�N�ɏ��ΐ�A�����Ɉڐ݂���Ă���B���Ȃ݂ɁA���̔_�w�Z�ɍŏ��ɉ��������Ă�ꂽ�͖̂���12�N1���ł���B

�����V�h������̎��ӂ̒n�}

�����V�h������̎��ӂ̒n�}

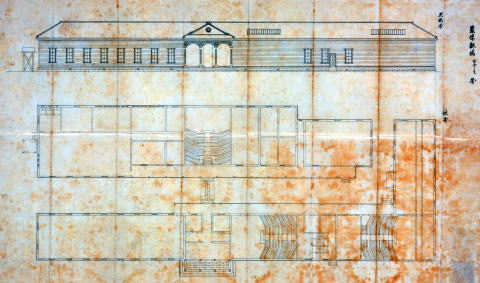

����11�N�u���������S�}�v���B

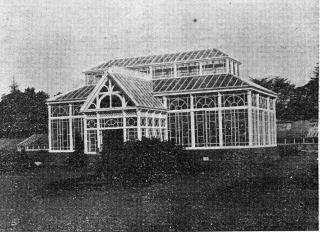

�����ꎞ��̖���8�N�Ɍ��Ă�ꂽ����

�����ꎞ��̖���8�N�Ɍ��Ă�ꂽ����

�u���ۉ��|�v 1937�N3�������]�ځB

�����Ȃ́A�܂��A����10�N6���A�O�c�̋��F���˓@�ՂɎO�c�����ݗ������B�O�c�͂���ɐ旧����7�N�ɐA���̎����n�Ƃ��铮�����������Ƃ���ł���B�O�c����́A���m�̎�c�E�_��̗A���Ǝ����E���y�ɂ�����{�݂ŁA����12�N�ɓ����V�h�����ꂪ�p�~�����ƁA���̎��Ƃ̑����������p�����i�{�\�E�����W�͕x��������Ɉ����p���ꂽ�j�B����13�N�ɂ́A�O�c����ɂ����ē����k�_��������A����14�N�ɂ́A����8�N�ɔ��������J�_�`��A����ɖ���12�N�����q�r��Ŕ����������m�_��ƍ������đ���{�_����������B�����A���̌�A���m�̎�c�̗A���A���m�̔_��̐��삪���ƂȂ�A����22�N�ɂ͔_�ꎩ�̂����Ԃɕ���������ꂽ�B����A�����V�h������́A�{���Ȃ̏��ǂƂȂ�A�V�h�A���䉑�ƂȂ����B

�ݗ������̎O�c����

�ݗ������̎O�c����

�c�c�C�u�O�c�����v�g��O���ق�苖�ē]�ځB

�_���C�w�ꂩ��_�w�Z��

����7�N4���A�����V�h������ɔ_���C�w���ݒu���A�b��w�A�_�w�A�_�|���w�A�_�w�\�ȁA�_�w���Ɖȓ��̋��t���C�O���珵�ق��邱�Ƃ����߂��A�w�Z�ݗ��A���k����A�w��K�����̐��\�������ꂽ�B�_���C�w��̐ݒu�́A7���������ɏ㐿����A����8�N2���A�ى��ꂽ�B������ł́A���łɖ���6�N10���A�_�Ɛ����W���A�q�{�A���|�A�_��B�g�p���̎��ۓI�ȋ��炪�s���Ă������A�{�i�I�Ȕ_�Ƌ���̏����̂��߁A�_�Ɛ��͖���8�N10���ɔp�~�����B����8�N12���ɂ́A�_�w�Z�ݗ��Ȃ�тɐ��k����A���t�ٗp�̕��j����\���ꂽ�B����́A(1) �b��w�Z��ݒu���邱�ƁA(2) �_�w�Z��ݒu���邱�ƁA(3) ���͏���ݒu���邱�ƁA(4) ���t�̑I���͎��Ƃ̐��ۂɊ̗v�ł���A�勳�t�A���͋��t�A�b�㋳�t�A�\�ȋ��t�A���Ƌ��t��5�����ق�����邱�ƁA(5) �_�w�Z�ɑ����̉��ޖq���t���Đ��k���n�̌o���ɕւȂ炵�ނׂ����ƁA�܂��A�e���k�̏C�ƔN�����I�������Ƃ���҂ɂ͔_�Ɛ��n�̏؏�����^���_�ƈ����͏b��̋Z�p�m�̖��ɏA����Ƌ����邱�ƂȂǁA��5��������Ȃ���̂ŁA�_�w�Z�̖ړI��@�\����̓I�Ɏ�����Ă���B���t�ɂ��ẮA���k����̂ق��A�u���X�j���������m�������b�e������m���ƃ����уZ�V�����A���m�ɐB���|�k�σm�����������m�������Ǘ��Z�V�����R�g�v�Ƃ��ꂽ�B

����9�N�ɂ͏��5�����O���l���t�̋�̓I�Ȑl�I���s���A�ނ��10������11���ɂ����ĕ��C�����B����9�N5���A�_���C�w����w�K���A���k���{�K�����߁A�_���C�w��ɔ_�w��b��w�̐��ȂƗ\�Ȥ���ƉȂ�݂����B�J�Z�������i�ޒ��A���K����e�{���Ɏ��B���A�e�{���͂�����Ǔ��Ɏ����Ďu��҂��W�����B�_���C�w��̍\���͎��̒ʂ�ł���B

����9�N10��9���`11���A�����V�h������ɂ����Ĕ_�w�ȁE�b��w�Ȃ̓��w���������{���ꂽ�B�����͊w�Ȏ����Ƒ̊i�f���ŁA�w�Ȃ͗��Ȃ�ʂ��āA�����Ǐ��i���{�O�j�j�A�p��A�����w�i�����w�j�����A�Z�p�A�n���w�A�����w��ӁA���w��ӂł������B�����̎{�s�ɓ������ẮA���Ɨ��Ɍo���҂����Ȃ����߁A�����ȂɎ����ψ��̎ؗp���˗����ꂽ�Ƃ����B�����̌��ʁA�_�w�Ȑ��͍��i��20���A�s���i��19���A�b��w�Ȑ��͍��i��30���A�s���i��15���ł������B�\�Ȃ���ю��ƉȂ̎����́A����10�N1���e�{���Ŏ��{���ꂽ�B���̓��e�͊e�{���Ɉ�C���Ă������A���w�K���ł͎������@���w�����Ă���A�\�Ȃ́A(1) �g�̋����ɂ��ēV�R���܂��͎퓗���Ȃ����ҁA(2) �Ǐ��i���ʖ|�̗ށj�A(3) �Z�p�i�m�Z�������j�A(4) �K���i���������j�A(5) �p��i�P��j�A���ƉȂ́A(1) �g�̋����ɂ��ēV�R���܂��͎퓗���Ȃ����ҁA(2) �����Ǐ��A(3) �]�O�_���ɏ]�����������A(4) �ܔ����ȏ�̓y�n���L�҂���т��̎q��A�ƂȂ��Ă����B����10�N1���A�e�Ȃ̓��w�҂����낢�A�_�w��20���A�b��w��28���A�\�Ȑ�27���A���ƉȐ�29�������w���A2��������Ƃ��J�n���ꂽ�B���Ȃ̎��Ƃ́A�_�Ɣ����ق�������Ƃ��čs���A���̌�A�\�ȁE���ƉȂ̎��Ƃ��ߗׂ̌��ƁEi���Ȃǁj�ŊJ�n���ꂽ�B ���Ȑ��͎�������̊�h�ɂɓ���A�\�Ȑ��E���ƉȐ��͋ߗׂ̎������̊�h�ɂƂ����B�����̊w�Ȃ̓��e�͈ȉ��̒ʂ�ł���B

| �\�� | �Z�w�A���T�A�ԕ��y�ǖ@�A�p���j�A�n���w�A�w�A�㐔�w�A�K�� |

| �_�w | �U���сA�y��̌��n�y�V���i���ȗ��V�j�A���[�_�A���엿�p�@�i���ȗ��V�j�A�q�{�i����j�A�_�k�i����j |

| �b��w | ��U�ȁA�����ȁA�g�D�ȁA�ƒ{���O�ȗՎ��u�`�A�ƒ{���O�Ȏ��H�A�ȁA����ȁA������H�A�ƒ{�Y�ȁA���n�_�y���n���_�A���ܘ_���H |

| ���w | ���@���w�i���ȗ��V�j�A�L�@���w�i����j�A�_�|���w�i����j |

�J�Z���̎���̌����}

�J�Z���̎���̌����}

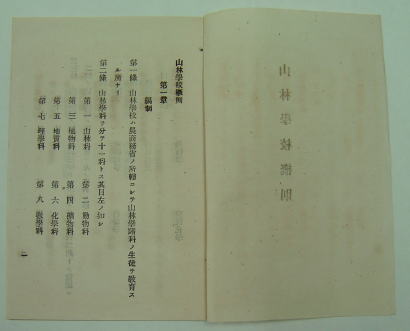

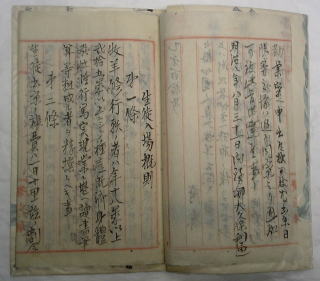

�u���_�w�Z���j���v���B

�_�w����i�{�Z�����j�̌����}

�_�w����i�{�Z�����j�̌����}

�����������ّ��B��͐��ʂ���̊O�ρA����2�����̊Ԏ��B�O�ς��ʐ^�Ǝ�قȂ��Ă���悤�ł���B

���k��h�ɂ̌����}

���k��h�ɂ̌����}

�����������ّ��B�֓���k�ЂŔ�Ђ���������ʐ^���c���Ă���B

�_�w�Z���w�K��

�_�w�Z���w�K��

����9�N�̔_���C�w����w�K����10�N�ɉ����������́B

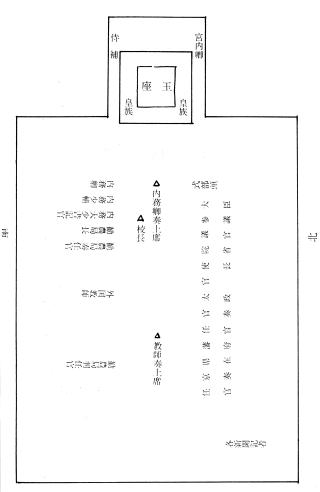

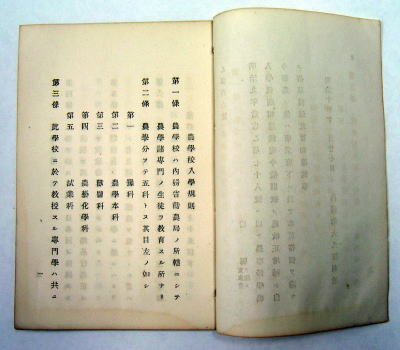

����11�N�ɉ������ꂽ�_�w�Z�K���ł́A�_�w�Z�̍\���͈ȉ��̒ʂ�ł���B

���ƉȂɂ��ẮA�u�_�Z�G���҃������Z���K�׃j�A�]�O�_�ƃj�]���Z�V�҃��V�e���`�j���n�j�A�L�ꃉ�k�|�m��p���K�n�Z�V�����m�w�ȃ^���̃j�A�ȕփ���g�V���ꃒ�ȃe�V�������X�v�Ƃ���B�_�w�Z�̓����̏C�Ɗ��Ԃ́A�\��2�N�A���Ȃ���ю��ƉȂ�3�N�ł������B����12�N�̊w�ۖڕ\�i���Ǝ��Ԋ��j�����������Q�Ƃ��ꂽ���B���ƉȂ̓��ۂ́A�����ߑO7���`�ߌ�4���i�y�j���́`�ߑO11��30���j�ɂ����āA���̂悤�ȍ\���ł������B

�א��_�p�i����3���ԁA�x�N�r�[�������j�A�{�M�_�p�i����2���ԁA�D�Î������j�A�_�|���w�i���j�A�y�j�ȊO�̖���1���ԁj�A�_�w�i�y�j�ȊO�̖���1���ԁj

�_�p��2�ۖڂ͖����ߑO�A�ߌ�A���݂Ɏ��{���ꂽ�B����11�N12���ɂ́A���ƉȂ��p�~����āA�_�����K���ƂȂ�A�e���̐���ɂ��A���̔_�w�Z�ŕw���p��������A�����V�h������ɒʂ��Ĕ_�Y�����A���͔|���s�����肵���B������12�N7���ɂ͗\�Ȃ��p�~���ꂽ�B����13�N1���ɂ͕��ʔ_�w�Ȃ��ݒu���ꂽ���A����͗\�Ȃ̑���Ƃ���������̂ŁA�{�Ȃɐi�ނɂ͂����𑲋Ƃ��邱�Ƃ������Ƃ����B����ɔ����A���ȂƂ��Ă̔_�w�Ȃ͔_�w�{�ȂƌĂ�邱�ƂɂȂ�B�܂��A����13�N�ɂ́A���n�_�|�ȂƐA���a���w�����ꂪ�ݒu���ꂽ�B�݊w���Ԃ́A�O�҂�2�N�Ŕ_����K����̂Ƃ��A��҂̎��K����3�N�ł��������A�����͂قǂȂ��p�~���ꂽ�B�ȉ��ɁA����13�N�̕��ʔ_�w�ȂƐ��3�Ȃ̉ے��������B���Ȃ݂ɁA����13�N�����̉p���̔_�w�Z�K���ɂ́A�_�w�Z�̉p�ꖼ�Ƃ��āuThe

Imperial College of Agriculture�v�ƋL����Ă���B

| ���ʔ_�w�� | |

|---|---|

| ���N�� | �_�w�i�y��A�엿�A�_��̑�Ӂj�A�����w�i���̕��ʐ��A�d�w�A�����w�A�M�w�j�A���w�i���@���w�j�A�A���w�i�g�D�A��U�A�j�ځj�A�����w�i�������ށA�j�ځj�A���w�i�㐔�w�A�w�j�A���w�i���ݏ��@�j�A�L��@�i�P�L�@�j |

| ���N�� | �_�w�i���[�A�q�{���̑�Ӂj�A�����w�i���w�A���w�A�d�C�w�A�C�ۊw�j�A���w�i�L�@���w�j�A���͉��w�i�P�Ռ������́j�A�n���w��ӁA���A�������w��ӁA���w�i�㐔�w�A�w�A�O�p�@�����j�A���w�i�p�폑�@�j�A�L��@�i���L�@�j |

| �_�w�{�� | |

| ���N�� | �_�w�A�n���w�A�A���w�A�����w�A���ʏp�A�������w�A�_����K |

| ���N�� | �_�w�A�b��w��ӁA�����w��ӁA���A�������w���a���w�A�y�؍H�w��ӁA���ؔ|�{�@�A�_����K |

| ��O�N�� | �q�{���������Ǝ��K�A���|�y���ؔ|�{�@���K�A�_����K |

| �_�|���w�� | |

| ���N�� | �_�|���w�u�`�i�_�w�Ɖ��w�A�n���w�A�z���w�A���A�������w�A�C�ۊw�Ƃ̊W�A���w�I�_�|�n���w�i�y��̌��n���̐��\���j�A�C�ۊw�i��C�̐����y�ыC�̐����j�A�A�������w�j�A���͉��w���K�i�������́i�y��A�엿�A�����_�Y�����j�A��ʕ��́i���f�j�j |

| ���N�� | �_�|���w�u�`�i���{�_�|���p�@�i�k���@�A���@���̐��\���j�A�y��Y���i������ؓ��̐����A�H���ނ̐����y�ѐ����@���̐��\���j�A���������w�j�A���͉��w���K�i��ʕ��́i�y��A�엿�A�����_�Y�����j�j |

| ��O�N�� | �_�|���w���K�i�������{�����A�_������A�_�Y�������@�����j |

| �b��� | |

| ���N�� | ��U�w�u�`�y���K�A���������w�u�`�A���@���w�u�`�A�A���w�u�`�A���O�Ȍ��a�w�u�` |

| ���N�� | ��U�w���K�A�����w�u�`�A�L�@���w�u�`�A�������w�u�`�y���K�A���O�ȍu�`�A���a�Ҏ��K |

| ��O�N�� | �Y�ȍu�`�y���K�A�w�u�`�y�����ӁA���n�@���n�@���K�A���S�@ |

���Ȑ��k�ɂ́A���̂ق��A�_�w���k�ɂ͔_��̏�������A�b�㐶�k�ɂ͕a�{�ɓ����̍쐬���ۂ���ꂽ�B���Ǝ��Ԃɐ��k�̏o���ׂĂ��邪�A�e�u�`�J�n5���ȓ��ɁA���k�̐�����_�Ă��A�����Ȃ���Ό��Ȃƌ��Ȃ��āA���̒�����Z���ɊJ�\�����B�͂����o�Ă��Ȃ�������A�o�Ă��Ă�������Ȃɂӂ��킵���Ȃ������肵���Ƃ��͖��f���Ȃƌ��Ȃ���A���f���Ȃ̐���1�w����3����z����ƁA���̏����ɂȂ����B�u���j�w�Z�������V�ݍZ���m���o��ǒ��X�x�V�v�@�ފw�ɂȂ����҂ɂ��ẮA�u���k�m�ѐА�����瑃��V�����j�e�Ѝ��X�x�V�v�Ƃ���B

����11�N�̔_�w�Z�K���ł́A���Ƃ́A�Տj���̂ق��A�����j��1���Ɛ��j���������x�ƂƂ��Ă������A���̌�A�y�j���������ƂȂ����B����15�N�̋K���ł́A���Ǝ��Ԃ́A1���ԒP�ʂŁA11���`4���͌ߑO9���`12���A�ߌ�1���`4���܂ŁA5���`10���͌ߑO8���`12���A�ߌ�1���`3���ł������B�w�N�́A9��11�����痂�N7��10���܂łŁA���w����9��11���`2��15���A���w����2��16���`7��10���ł������B�܂��A�Ċ��x�Ƃ�7��11���`9��10���A�~�G�x�Ƃ�12��25���`1��7���A����ɒ�������̌�3�����x�ƂƂ����B�w�N�A�w���A�x�Ɠ��̋K���ɂ��ẮA�����̓�����w�@�����w���Ɠ����ł���B

����14�N�̔_�w�Z�K���ł́u���Ɛ������ȁv�̏͂��V�݂���A�e���w�ȑ�O�N�̊w�Ȗڂɑ��Ƙ_����������ꂽ�B���Ɛ������Ȃ́A���Ɛ��Ŋ��ɏC�w�����ۖڂ�����ɐ[���������悤�Ƃ���҂�1�N�ȏ�2�N�ȓ��Ōp�����Č����𑱂��邱�Ƃ�������Ƃ������̂ł������B���̊Ԃ͒ʊw�������Ƃ��A�w���͎���A���ʂ͘_���ɂ܂Ƃ߂Ċw�Z���ɒ�o����`�����������B���̌�A�����Ȃ�1�N�����x�Ƃ������A�ꍇ�ɂ���Ă͊���Ɠ��l�w�����x������悤�ɂ����B�����Ȃ̐��x�́A���̌�̑�w�@�ɒʂ����i�I�Ȃ��̂ƌ�����B

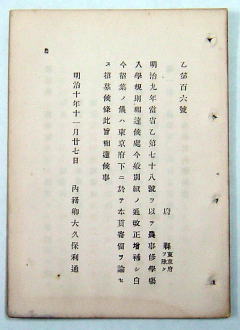

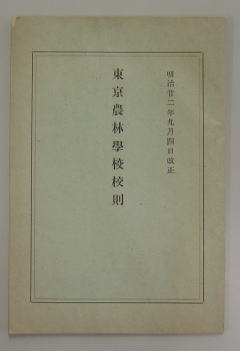

����15�N5��22���A�_�w�Z�͐����ɋ��_�w�Z�ƂȂ����B����ȑO�ɂ��u���_�w�Z�v�ƌĂ�L�^�ɂ��c���Ă��邪�A����̔_�w�Z�Ƃ������ƂŒP�Ȃ�ʏ̂ł������B���N9���ɂ͋��_�w�Z�E�����߁A���ʔ_�w�Ȃ�\���w�Ȃɉ��߂�ƂƂ��ɁA�_�w�Ȥ�_�|���w�Ȥ�b��w�Ȃ�u�����Ƃ��߂���܂��A���^�w�ʂƂ��Ĕ_�w�m��_�|���w�m��b��w�m��3������߂Đ��肵�A������16�N6��23���A�J�Z�ȗ��̊e���ȑ��Ɛ����A�D�G��55���i�_�w�m�͋ʗ��쑢�ق�22���A�b��w�m�͐��쏟���ق�29���A�_�|���w�m���V��~�ق�4���j�Ɋw�ʂ����^�����B���^���͐���ɂƂ�s���A�R���L����Q�c6���A���t�C�����\���A�L����{�E�k����{�a���̗ՐȂ̂��ƁA�_���������w�ʏ؏������^���A�_���ǒ��A���_�w�Z���̏j���A�O�����t�̉����A�e���Ȃ̑�\�҂̓������������B

���_�w�Z�ꗗ

���_�w�Z�ꗗ

����17�N�̋��_�w�Z�ꗗ�ɋL����Ă���Ґ��́A���̒ʂ�ł���B

�����@�_�w�Z�͔_�w�_�|���w�y�b��w�̎O���Ȑ��k�����炷�鏊�Ȃ�

�����@�\���w�Ȃ�u���O���Ȃɓ���̞���ƂȂ�

��O���@�e���w�Ȃ̉ے����O���N�Ƃ��V��Z�w���ɕ����\���w�Ȃ̉ے������N�Ƃ��V���l�w���ɕ���

��l���@�e�w�Ȃ���������ɖM����ɉp����ȂĂ�

����@�b��w�ʉȂ��O�c�l�����ɒu���M����Ȃďb��w��������

���_�w�Z�ɂȂ����Ƃ��̕Ґ����قڌp�����Ă��邪�A����15�N�̕Ґ��ł́A�u����@������{����֏b�㕪�Ȃ����݂�������Ȃĕϑ��b��w���k�������v�ƂȂ��Ă����B�܂��A����17�N����A���Ƙ_���͑��Ǝ����ɉ��߂��A��������ѕ]�_�̂��������ׂ����K�肳�ꂽ�B�w�m�̎��^�̉ۂ����Ǝ����̕]�_�Ō��܂邱�ƂɂȂ�A���ƕ]�_��85�_�ȏ�̎҂Ɋw�m�A����������҂ɓ��Ǝm��^�����B���ϓ_��85�_�ȏ�ł����Ă��A1�ۖڈȏ�A���̐��������Ƃ��ɂ͓��Ǝm�ƂȂ������A���Ǝm�ł����Ă��w�ƌ����̏㎎�����o�肵�A����ɍ��i�����Ƃ��͊w�m��^���邱�ƂƂ����B�w�m�́A���N�A���Ɛ��̉ߔ����ɗ^�����Ă����悤�ł���B�Ȃ��A���̂Ƃ�����A�ۖڂɖ��N�u���������v���ۂ����邱�ƂɂȂ������A���N�̉����Ő��Ȃɂ��Ă͔p�~�ɂȂ����B����17�N�̊w�ȉے��Ǝ��Ԋ������������Q�Ƃ��Eꂽ���B

�O���l���t�ɂ���

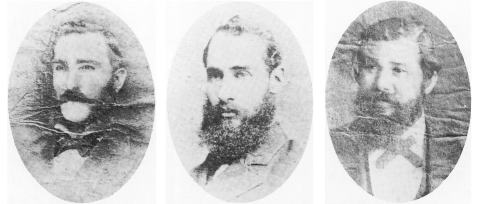

����4�N2���A�����Ȃ́u�O���l���ٗp�V�e�_�w���n���V�J���q�{�m���@���u���X�v�邱�Ƃ������g�c���A���̍ى��B�_�w�Z�̐ݗ��Ɍ����āA��v�ۗ��ʂ́A�p���A�h�C�c���g�Ɉ˗����Đl�I�Ɏ��g��ł������A����8�N12���ɂ́A���p���l���t���ق�����邱�Ƃ����߁A����9�N7���ɂ́A�x�c�����Y���p���ɔh�����āA�p���l���t5���Ƃ̊ԂɌٓ��������B�ȉ�������5���ł���i���ʓ��͍��ЂƏA�C���ԁj�B

�����5���̊O���l���t�́A����9�N10������11���ɂ����ė��������B�x�N�r�[�ȊO��4���́A�C���������邢�͔C�����������ĔC���ɂ����������A�x�N�r�[�́A����̊J���ł͑傢�Ɋ������A�₪�ĐE����ӂ����萶�k�������肵�����ƂŔC�����ʼn��ق��ꂽ�B�Ƒ����ė��������\�ȋ��t�̃R�b�N�X�́A�\�Ȃ��p�~���ꂽ�Ƃ��A��w�\����̋��t�ɓ]�������A���N�A�_�w�Z�ɉp��w�̉ۖڂ�u�����ƂɂȂ�Ăє_�w�Z���������邱�ƂɂȂ�A20�N�߂����{�ɑ؍݂����B���̂ق��A�_�w�ɊW�̐[���O���l���t�Ƃ��āA���o�[�g�E�E�B���A���E�A�g�L���\���i�p���A����7�N9��9���`����11�N9��8���A����12�N2��3���`����14�N7��4���j����������B�A�g�L���\���́A�����J���w�Z�̋��t�Ƃ��ė������A���̌�A������w���w���ŋ��������A���{���̏����ߒ������w�I�ɕ��͂��A�uThe Chemistry Of Sake-brewing�v�i����14�N�j�����B�ނ́A���̂ق��A������z���Ɋւ��鉻�w�I�����ł��m���Ă���B

������x�N�r�[�A�L���`�A�}�b�N�u���C�g

������x�N�r�[�A�L���`�A�}�b�N�u���C�g

�k�C���̊J��ɁE��ẮA��v�ۗ��ʂ́A�č����ōs�����j���Ƃ�A����4�N�A���˂̌�y�ł��鍕�c������č��ɔh�����A��B�̏��@�������A�_�Ǝw���҂̌ږ�ɓ����č��̔_���ǒ��ł������z�[���X�E�P�v�����A�{�Y�w���҂ɃG�h�E�B���E�_�����������B����4�N8���ɂ́A�R�ɖk�C���J��g��݂��A���璷���ƂȂ�A���c�����͕������ƂȂ����B�P�v�����̐i���ɂ��A�܂��w�Z�𓌋��ŊJ�݂��邱�Ƃɂ��A����5�N3�����w�Z���J��g���ׂ̗ɊJ�Z�����B����͊J�Ƃ̕K�v�����L���A�s�[������ړI���������B����9�N4���ɂ͕č�����N���[�N�������A8���ɎD�y�_�w�Z���J�Z�����B

�J�Z�����̍u�`��U��Ԃ��āA�_�w�Z�̑�1��̑��Ɛ��ŁA���ƌ㋳�d�ɗ������ʗ��쑢�́A�u�쑢���͏��R���m�l�ɏA�Ĕ_�Ƌ����������̂Ȃ�Θ������{�_�Ƃɉ�����m���Ȃ��肵��ɑ��_�w�_�@�͉p���q�{�̑e��_�ɂ��Ċ��Ǔ��{�̌���ɓK�p���ׂ��ɂ��炸�B�z���đ��ƌ㒼���ɐ��k�����̔C�ɓ��鍢��@���ׂ��Ȃ�B�v���I�A�n�[���[�A�t�@�[���[�A���e�[�V�����A���������Ƙa�ׂ���A�ʂ��đ������{�M�ɑ��݂����ۂ�A�Ċw�Ԃׂ���y�̊w�m�Ȃ������̔@����������Ȃ��v�Ə����Ă���i�_�w���213���j�B�����鑤���w�ԑ����e�ՂłȂ������l�q������������B�p���l���t�̌�ɂ́A�ȉ��̃h�C�c�l���t�����ق��ꂽ�B

�ƒ{�a�@���J�݂��b��w����ɑ���ȍv�������������\���A���{�n�Y�_���n��������_�n���ǂ̌����ȂǂŌ��т��c�����t�F�X�J�A�y��E�엿�w�̌����Ɠ��{�̈����ǂɑ���ȍv���������P���l����́A�P�ɐ��m�̋Z�p��`���邾���łȂ��A���{�̔_�Ƃɍ��������������s���A�܂����̒����؍݊��Ԃ̒��ŁA�������̓��{�̔_�w�҂���Ă��B���̌�A����20�N���납��ٗp���ꂽ�O���l���t���A�W���[�W�\���ȊO�̓h�C�c�l�ł������B�L���`�ƃP���l���̎��сA���̐��c�ƕč�엿�����ɂ��ẮA���������Q�Ƃ��ꂽ���B

�ȏ�A�_�w�Z�E�����_�ъw�Z���ォ��̊O���l���t�́A�����\��������35�N�܂ōݔC�����̂������āA�قƂ�ǂ�����20�N��ɑޔC���Ă���A�O���l���t���璼�ړI�Ɏw����������͖���20�N�㔼�������Ĉ�������ƌ����Ă悢�B���̂���A�_�ȑ�w�Ɉڍs���ču���������������ɂ�A���{�l�̋����E�������̏A�C����ʉ����Ă������B�Ȃ��A���̌�������I�ɊO���l���t�ɂ��u�`���s��ꂽ�B

�_�ȑ�w����ɂ�����Ō�̊O���l���t���z�[�t�}���ł���A��O�̔_�w���ł́A�S�[���h�V���~�b�g�ƃA���������ڂ��Ƃ����B

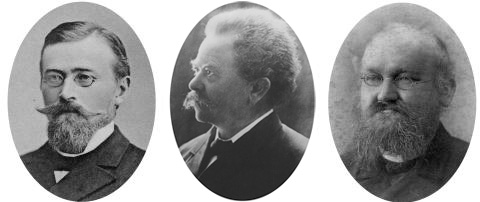

������A�P���l���A���C�u�A�t�F�X�J

������A�P���l���A���C�u�A�t�F�X�J

������A�����\���A�O���X�}���A�}�C�G��

������A�����\���A�O���X�}���A�}�C�G��

�����\���ƃP���l���̋����͌��݁A����_�w���ɒu����Ă���B�ڂ������������B

�א��_��Ɩ{�M�_��

�O���l���t�̏��قƍ��킹�āA�����Ȃ́A����7�N�A�e�{���ɑ��āA�u���Ɨ��n���V���Ȃ�_�w�Ɓv�Łu���G�Ȃ�ҁv�̒����𖽂��A����8�N�ɂ́A�_�w�A�{���A�{�\��3�Ȃɓ��ɗD�ꂽ�҂̐��E���˗����A�_���w���ɓ����点�悤�Ƃ����B���{�̔_�Ƃ̔��W�ɂ́A���m�̔_�@�̓����Ɠ��{�ŗL�̔_�@�̉��ǂ̗������K�v�ƍl�����̂ł���B��������������A�Q�n���ԏ�R�[�Ŕ_�Ǝw�����s���Ă����D�ÙB�������ٗp���ꂽ�B�D�ẤA�x�������꒷�̐��E������A����10�N10��23���A��v�ۗ��ʓ��������D�ƒ��ډ�k���A���̏�Ŕ_�����ǂ̂��߂ɏo�d����悤�˗����ꂽ�B���N12��24���A�����ȂɋΖ��ƂȂ�A����11�N1�����_�w�Z�ɓo�p���ꂽ�B�Ƃ��ɁA�D�Â�46�ł������B�����A�D�Â͂��łɂ�����O�ɓ����Ȃ̖����A����̓y�낪�_��ɓK���邩�ǂ����̌������s���ȂǁA�_�w�Z�p�n�̑I��Ɋ֗^�����Ƃ�����������B�����R�ъw�Z

����3�N���A�h�C�c�̃G�[�x���X�����f�R�ъw�Z�őS�ے����I���Ė���8�N7���ɋA����������͂��܂ͤ�R�ъw�Z�̐ݗ�����悷�邪��Ȃ��Ȃ��������������11�N1������؎������ݗ����邱�ƂɂȂ��������́A�k�L���S�������̖��L�n3���]���w�����c�،��{���A�Ȃǂ����݂������̂ŁA�����ͤ�����Ȓn���ǎR�щۂ̊NJ����ɒu���ꤎ��c���͔|���Ă��̓�������y�̓K�ۂƐ����̏�Ԥ�؍ނ̐������p���̒������s�����Ƃ����̖ړI�Ƃ�����̂ł��������A��ʐl���������₷�����n�̎d���ɂ��A�ыƂɑ���S�����߁A�R�ъw�Z�ݗ��̋@�^���������悤�Ƃ����̂����̖{�|�ł������B

����12�N5���A�����ȂɎR�ыǂ̖{�ۓ��ɗѐ��|�Ƃ��킹�Ď�����|���u����A�ыƂ̌����E����A�����Ҏ[�����̗v���Ƃ��ꂽ�B���؎�����́A�e�n���瑗��ꂽ���c�͔̍|�E���^�A�e��̒�������ю����A�m���̖|��A��������ژ^�̊��s�ȂǂŐ��ʂ��������B����14�N4���A�_�����Ȃ��V�݂���A���ɎR�ыǂ��V�݂��ꂽ�B�₪�āA����̑i���ɂ��A�R�ъw�Z�ݗ��̒������J�n����邱�ƂɂȂ�A�w���ۂ��V�݂���A����͂��̉ے��ɖ�������B����15�N3���ɂ͊w���ۂ����؎�������Ɉڂ���A7���ɂ́A�_�����Ȃ�������b�ɁA�ېV�ȗ��̗����łقƂ�ǑS���̗ё������ނ��Ă���A�ъw�̌������K�v�ł��邱�Ƃ�i���A10���A���̐ݗ����F�߂�ꂽ�B�_�����Ȃ͊w�Z�ݗ���Ƃ��ċ�6000�~����t���A����ɂ��A����A���w�����A�؍ޒu��A�w����h�ɂ����z���ꂽ�B�Z���͓����R�ъw�Z�Ɩ������A11�����玖�����J�n���A�����ɎR�ыǂ͔p�~����A���̋Ɩ��͓����R�ъw�Z���s�����ƂƂȂ����B�܂��A����������Z�̕����ƂȂ����B12��1���A�J�Z�����_�����������]���Տ�̂��Ƃɍs���A����Z���ɂ͏���͂��܂��A�C�����B����Z���̎����͈ȉ��̒ʂ�ł������B

�v��R�т̋Ƃ͍��ƌo�Ϗ�̋}��������ȂĐi��ʼn��ǂ���悷��嫂��A��M�×��w�p�̖������S�Ȃ炴����ȂāA䢂ɓ����R�ъw�Z��ݒu����ꂽ��A���ĔV���L�����Ďu�҂̕�W�ɉ�����Җ}���S�L�]���A�R�莧���Ď������i�̎Ҏl�\�㖼�ɋy�ׂ�A�������^����ނŔV���t���ɒ悷

�_�������̍����͈ȉ��̒ʂ�ł������B

��M�C��n���ł��A���ɓK�����R�т����x���̊�b����͘_��ւ����A���l�ɐB��ꆕׂ���嫂��������ǂ̝���t����Ɏ��炴����̂͊w�p�u����荂���ɗR���A�������R�ъw�Z��ݒu���ȂĊw�p�Ǝ��Ƃ��u�����߂�Ƃ��A���N���l�𐬈炵��������t����Ɏ����Ă͑��ӍZ���ɍ݂�A�w�k�������ӂ�̂����Ƃ��������đӂ邱�Ɩ܂��Ȃč��Ƃ����u��������

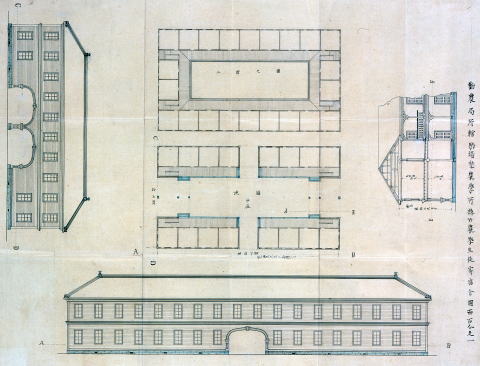

�R�ыǎ��؎�����̎��ӂ̒n�}

�R�ыǎ��؎�����̎��ӂ̒n�}

����12�N�����u���������S�}�v���B

��̓����V�h������̒n�}�Ƃقړ��k�ڂł���B

�����R�ъw�Z�̐ݗ������̏C�ƔN����3�N�ŁA�O���A����ɕ�����Ă������A����17�N�A�Z������������A5�N�A10���ɉ������ꂽ�B�e���ے��i����17�N5���j�͈ȉ��̒ʂ�ł���B

| ��\�� | �����p�A�㐔�w�A�w�A�����w�A���ʐA���w�A��w�A���Ɓi���f�͖{�Z�\���ɉ��Ď��K�����ߏ����Ƃ̓s���Ɉ˂�ꎞ�n���X�т֔h�����V�����K�����ވȉ���V�j |

| ��㋉ | �����p�A�w�A���ʐA���w�A���ʓ����w�A���Ίw�A�����w�A���w�A��w�A���� |

| �攪�� | �����p�A�L��@�A�����w�A���w�A�n���w�A���}�w�A�O�p�p�A���͉��w�A�X�ѐA���w�A�X�ѓ����w�A���� |

| �掵�� | �����p�A�y���w�A���ʏp�A�C�ۊw�A�X�ѐA���w�A�������p�@�A�X�ѓ����w�A�����w�A�X�ѕی�_�A���ъw�A�X�ї��p�w�A���� |

| ��Z�� | �����p�A���ʊw�A�C�ۊw�A�����w�A�X�ѕی�_�A���ъw�A�X�ї��p�w�A�щ��Z�@�A�X�ѓy�؊w�@���� |

| ��܋� | �����p�A�щ��Z�@�A�X�ъr���w�A�X�ѐݐ��w�A�X�ы֏��_�A�����w�A�X�і@���A�o�ϊw�A���� |

| ��l�� | �����p�A�X�ъr���w�A�X�ѐݐ��w�A�ѐ��w�A�X�і@���A�����w�A�o�ϊw�A���� |

| ��O�� | ���n���K�i���n���X�тɍ݂Ċw�Ƃ����K�����ށj |

| ��� | ���n���K�i����j |

| ��ꋉ | ���n���K�i����j |

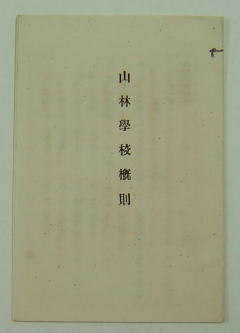

�����R�ъw�Z�T��

�����R�ъw�Z�T��

����15�N�A�����R�ъw�Z���J�݂����Ƃ��Ɋe�{���Ɏ��B���ꂽ���́B

����19�N4���A�����R�ъw�Z�͋��_�w�Z�ƂƂ��ɔ_�����Ȃ̒����Ɉڂ��ꂽ�B�܂����N5���A�C�ƔN��2�N�̑����Ȃ�u�����ƂɂȂ�A���̋K�������肳�ꂽ�B�����Ȃ̖ړI�́u�і��ɏ]�����ׂ�������{������ׂɑ��ɐX�ъw�p���K�������ނ�v�ł������B�������A���N7��22���ɂ́A�����R�ъw�Z�͋��_�w�Z�ƍ������A�����_�ъw�Z�ƂȂ����B���̂Ƃ��̍ݍZ�w����126���ł��������A�R�ъw�Z�͐ݗ��ȗ��܂����Ɛ���1�l���o���Ă��Ȃ������B�����ɂ�����A�R�ъw�Z�̒n���A�����A���͉�v�ǂցA���̑���̎����͓����_�ъw�Z�Ɉ����p���ꂽ�B�R�ъw�Z�̕~�n�ɂ́A10�����\�a�����ꂪ�ړ]���A����ɗ��N4���\�Ǝ�����ɉ��̂����B

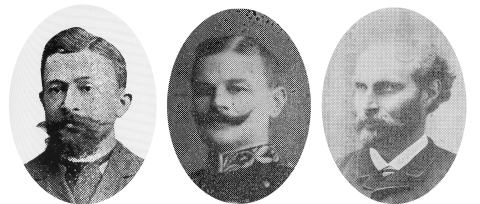

�����R�ъw�Z���k

�����R�ъw�Z���k

�����R�ъw�Z�̐��k�̂قƂ�ǑS���Ǝv����B�u��E���{�����̉��B�s�Ɏ��Q����ʐ^�Ƃ������ƂŁA�S�������Ŏʂ����ƂƂ��A�����������Ȃ��҂͊O������}���p������ăJ���[�ɂ����Ƃ̂��Ɓi�u�����ыƈ�j���ҁv���j�B�����R�ъw�Z�̐����́A�h�C�c�̐X�ъ��ɂȂ炢�ΐF�Ƃ��ꂽ���A�F���˔������߁A�w���̊ԂŐS�ƌĂ�A���Ԃ���͈𒎁A�|�ȂǂƗ�₩����邱�Ƃ��������肵���悤�ł���B

����22�N�B�e�̎\�Ǝ�����

����22�N�B�e�̎\�Ǝ�����

�E��O���������A�����{�\���ł���B�������́A����13�N�v�H�̎��؎�����̎������̌����i�̈ꕔ�j�ł���\��������B

�����_�ъw�Z

����19�N7��22���A���_�w�Z�Ɠ����R�ъw�Z�������������_�ъw�Z�ƂȂ����B���R�͌o��̐ߌ��ɂ����̂ƌ����Ă���B�~�n�A�{�݂́A�����_�w�Z�̂��̂��g�p�����B�����_�ъw�Z�ɂ́A�_�w����ъw����b��w�����u���ꤕʂɗ\���ȂƤ�e�w�����ɑ����Ȃ�ݒu�����B����ɂ��A���{�ŏ��߂Ă̑����I�ȍ����_�w����@�ւ��a�������B����Z���ɂ͌����_�w�Z���̑O�c���g�A�����ɂ͌������R�ъw�Z�����̉��c�`�l���A�C���A���_�w�Z�Ɠ����R�ъw�Z�̋��������̂܂܋�����s�����B9��29���`10��2���ɂ͗��Z�̐��k�̕ғ��������s���A���k�͎u�肷��K���i�\����1�N������w��2�N���j��I�����Ď��A�������тƋ����̐��тƂ�ΏƂ��Ċe���ɕғ����ꂽ�B

�\���Ȃ͊e���w���ɐi�ނ��߂̗\���ے��ŏC�ƔN����3�N�ł������B�܂��e�����Ȃ̏C�ƔN����2�N�ł������B�\���ȂƊe�w���ł͖M��̂ق��A�p��A�h�C�c��Ŏ��Ƃ��s���A�����Ȃ͖M��Ɍ����Ă����B����20�N12��28���ɂ́A�w�Ȑ����̗p���A�w�Ȃ�{�ȂƗ\�Ȃɕ����A�{�Ȃ̒��ɔ_�ȁA�b��ȁA�щȂ�u���A����ɑ����Ȃ��ȈՉȂƉ��߁A�]����3�Ȃɉ����Đ��Y�Ȃ�݂����B�������A����22�N9���ɂ́A�Ăъw�������̗p���A�_�w���A�b��w���A�ъw����u���A�e�w����{�ȂƗ\�Ȃɕ������B�]�O�̊ȈՉȂ͊e�w���ʉȂƉ��߂�ꂽ�B�_�w���{�Ȃ͔_�w�ȂƔ_�|���w�Ȃ�2�w�Ȃō\������A���̕ʉȒ��ɐ��Y��C�Ȃ��u���ꂽ�B����22�N9���ɉ������ꂽ�����_�ъw�Z�̉ے����ȉ��Ɏ����B

| �_�w���{�� �i�~�͔_�|���w���ɂ̂݉ۂ��A���͔_�|���w���ɂ͉ۂ����j | |

|---|---|

| ���N�� | �n���w�A�y��w�A�_��_�A�A���c�{�_�A���w���_�i�~�j�A�엿�_�A�A���a���w�A���ʍ앨�_�A�q���_�A�_�Ɠy�i���j�A��ʕ��́i�~�j�A�_����K�i���j |

| ���N�� | �y�n���ǘ_�A���|�w�A�H�|�앨�_�A�ƒ{���{�_�A�����w�i���j�A�{�\�w�A�ƒ{�ɐB�y�Ǘ��_�A�A�������y�a�������i���j�A�����y�����w�����i�~�j�A��ʕ��́i�~�j�A�_����K�i���j |

| ��O�N�� | �ƒ{�ɐB�y�Ǘ��_�A�b��w��ӁA�_�ƌo�Ϙ_�A�_�Y�����@�A�[���i�Ӓ�@�i�~�j�A���{�_�Ƙ_�A�_�ƍs���A��ʕ��́i�~�j�A�_����K�i���j |

| �b��w���{�� | |

| ���N�� | ��U�w�A�����K�A�����w�A�g�D�w�A�����K�A�ȋy���Ø_�A���S�@�A�����K�A�O�Ȏ�p�w�A�a���ʘ_�A�O�Ȋw |

| ���N�� | ��U�w���K�A���S�@���K�A�O�Ȏ�p�w�A�����K�A�a���ʘ_�A�O�Ȋw�A�w�A���n�w�A���Ȋw�A�ƒ{�q���Ǘ��_�A�����u�_�A�a�̉�U�w�A���a�_�A�畆�a�_�A���ܖ@�A�a�@���K |

| ��O�N�� | ���Ȋw�A�ƒ{�q���Ǘ��_�A�����u�_�A�a�̉�U�w�A�����K�A�Y�Ȋw�A�b��x�@�@�A�ِ��w�A�a�̑g�D�w�A��Ȋw�A�ٔ��b��w�A�b����j�A�Տ��u�`�A�a�@���K |

| �ъw���{�� | |

| ���N�� | �ƈ��w�A�������w�A�����w�A�X�ѓy�A�юY�����@�A�n���w�A�X�ѓy��_�A�X�ѐA���w�A�X�ѓ����w�A�����p�A���� |

| ���N�� | �ƈ��w�A���ъw�A�X�эs���A�X�і@���A�щ��Z�@�A�X�ъr���@�A�ی�y����_�A�X�ѐݐ��A�X�ї��p�w�A���� |

| ��O�N�� | �ƈ��w�A���ъw�A�X�і@���A�X�ъr���@�A�X�ѐݐ��A�X�ї��p�w�A���p�������_�A�X�ъǗ��A�X�ѓ��v�A���� |

| �e�w���\�� | |

| ���N�� | �ƈ��w�A�p��w�A�a�����w�A���݉�w�A���w�A�����w�A�A���w�A�����w�A���Ίw�A�㐔�w�A�w |

| ���N�� | �ƈ��w�A�p��w�A�a�����w�A���݉�w�A���w�A�����w�A�C�ۊw�A�@���w�A�o�ϊw�A�㐔�w�A�w�A�O�p�p�i�_�w�ъw�u��҂̂݁j�A���E͊i�ъw�u��҂̂݁j�A���Ցы؊w�i�b��w�u��҂̂݁j |

| ��O�N�� | �ƈ��w�A�p��w�A�a�����w�A���w�A�莿���́A��L�w�A���ʏp�i�_�w�ъw�u��҂̂݁j�A���}�w�i���j�A������w�i�b��w�u��҂̂݁j�A���Ցы؊w�i���j�A��r�����w�i���j |

| �_�w���ʉ� | |

| ���N�� | �����w�A���w�A�_��_�A�y��y�y�n���ǘ_�A�엿�_�A�A���w�y�a���w�A�_����K |

| ���N�� | ���w�A�A���w�y�a���w�A�����w�A�����w�y�{�\�_�A���ʍ앨�_�A���|�_�A�ƒ{�ɐB���{�_�A�_����K |

| ��O�N�� | �ƒ{�ɐB���{�_�A�q���_�A�X�ъw�A�H�|�A���_�A�b��w��ӁA�_�Y�����_�A�_�ƌo�Ϙ_�A�_����K |

| ���Y�w��C | |

| ���N�� | �����w�A���w�A��w�y���}�w�A�C�m�n���w�A���Y�A���w�A���Y�����w�A���Y����{�@�A���Y�������@�A���K |

| ���N�� | ���w�A���Y�����w�A������_�A���Y����{�@�A���Y�������@�A���K |

| ��O�N�� | ���Y�����w�A�C�ۊw�A���Ɨ��A���K |

| �b��w���ʉ� | |

| ���N�� | ���w�A��U�w�y�g�D�w�A�����w�A�w�y���ܖ@�A���S�@�y���a�_�A���S�@���K�A�ƒ{�q���Ǘ��_�A�O�Ȏ�p�w�A�ƒ{�Ǘ����K�A�Տ��u�` |

| ���N�� | ���S�@�y���a�_�A���S�@���K�A�O�Ȏ�p�w���K�A�a���w�A�O�Ȋw�A�����u�_���b��x�@�@�A�w�A�ƒ{�Ǘ����K�A�a�@���K�A�Տ��u�` |

| ��O�N�� | ���S�@���K�A�����u�_�E��b��x�@�@�A�r�̖U���@�A�Y�Ȋw�A���n�@�A�a�@���K�A�Տ��u�` |

| �ъw���ʉ� | |

| ���N�� | �㐔�w�A�w�A�O�p�p�A��w�y���}�A���w�i�L�@�A���@�A�����j�A�����w�i�����w�A�C�ۊw�j�A�X�ѓy��y�n���A�A���w�i���ʁA�X�сj�A���K |

| ���N�� | �����w�i���ʁA�X�сj�A���ʏp�A�X�ѓy�A�����p�A�X�ѓy�A���ъw�A�X�ѕی�y����_�A�X�ѐݐ��A���K |

| ��O�N�� | �X�ѓy�A���ъw�A�X�ї��p�w�A��L�@�A�ђ����q�_�A�X�ѐݐ��A�X�ь��s���K�A���K |

�����_�ъw�Z�Z��

�����_�ъw�Z�Z��

����22�N�̉����ŁB������w�j�j�������B

�����q�r��

����8�N9���A��v�ۗ��ʓ������́A�C�O�̗ǎ�̋��n�r�����߁A��{���ǂ̊�b�Ƃ��A���m�̔_����g�p���āA�䂪���̖q�{�k�ς̎��ƂW�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�����ɖq����J�݂����B�q��ͤ�����q�r��Ǝ捁�i�Ƃ������j��~���2����\�����ꂽ�B�q�r�ɂ��ẮA�Ƃ��ɑ�v�ۗ��ʂ����{�̏����̈ߕ��ɗr�т͌������Ȃ��Ƃ��Ă��̑��Y���v�悵�A����8�N5���A�����V�Eh��������ɖq�r�J�Ǝ撲�|�̉���������u���A�č��E�p������Z�p�҂̏��ق��J�n����ƂƂ��ɁA�q�r�C�s�����W�����B����A�捁��~��́A���n�̉��ǂ�ړI�Ƃ��A�O���l�Z�p�҂����ق��邱�Ƃ͂Ȃ������B�����q�r��Ǝ捁��~��́A����13�N1���������~��Ƃ��č�������

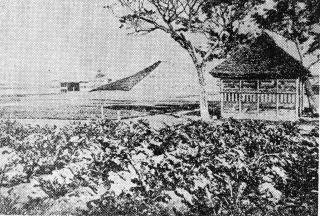

�����V�h�o�������k����T��

�����V�h�o�������k����T��

����8�N�A��v�ۗ��ʓ������̖��O�ŏo���ꂽ�q�r�C�s���̕�W�B�V�h���j�����ّ��B

�����̖q��ł́A�J�݈ȗ��A�����̉ƒ{�����炳�ꂽ���A�a�{�������̊O���l�Z�p�҂◤�R�̏b��Őf�@����͍̂���ƂȂ�A����11�N1���A�b��Ȃ�u���A�e�{������W�������k�Ɏ��n�ɑ�������������邱�ƂƂȂ����B���݁A�O���˂ɂ���b��w���n����n�n�L�O��́A������L�O���Č��Ă�ꂽ���̂ł���B����12��4���ɂ́A�e�{�����璥�W�����A�q�r�J�Ƃ̖ڏ��̂��鐶�k54���ɁA�O���l�Z�p�҂���̂ƂȂ��āA�q�r�̕��@����ы��n�̊Ǘ��A���m�̔_��̎g�p�@���u�K���A3�N��ɑ��Ƃ����ċA���������B����13�N11���ɂ́A�V���Ɋw����݂��A���{��ŏb��w���������邱�ƂɂȂ�A�_�w�Z��1�Ɛ��ł���V�R����A�O�Y���g�����t�Ƃ��Č}�����B����́A�_�w�Z�̏b��Ȃɑ��A�ϑ��b��w�ȂƌĂꂽ�B���łɁA���̂���A�_�w�Z�b��w�Ȃ̎��n����͂����ōs���Ă���A���҂̊W�͂�薧�ڂɂȂ��Ă����B

����15�N2���A�ϑ��b��w�Ȃ͋��_�w�Z�ɑ����邱�ƂƂ��A�b��w���ȂƉ��̂����B����ɁA����17�N2���A�O�c�l�����i�O�c����̐��k�̈���j�Ɉړ]���A�b��w���Ȃ��b��w�ʉȂɉ��߁A�]���̏C�ƔN��2�N��3�N�Ƃ��āA���w�����ɍ��i�����҂Ɍ�����w�����邱�Ƃɂ����B���̌�A����18�N7���A���_�w�Z�̏b��w�Ȃ́A�{������ꂩ��O�c�l�����Ɉڂ������A����́A�u��ꂪ�Ӌ��̒n�ŊO���ƒ{�̂��ߕs�ւł��萶�k�̎��K�ɋ�����ƒ{�����Ȃ��v�Ƃ������R�ɂ����̂ł������B�������A���̌�A����20�N4���A�Ăы��ɕ��A�����B������~��ͤ����18�N�A�{���������䗿�q��ƂȂ褋��_�w�Z�ȍ~���A�b��w�Ȃ̎��n����ɗ��p����A���a10�N�ȍ~�͖q����K�ɗ��p���ꂽ�B�����䗿�q��́A���a44�N8���A���c��`���݂ɂ���Ėq��͓Ȗ،��Ɉړ]���邪����̕~�n�̈ꕔ�͌��݁A�O���ˋL�O�����ƂȂ��Ă���

�����䗿�q��

�����䗿�q��

�u�����䗿�q��j�v���B���c�s����ψ���B�O���ˌ䗿�q��L�O�ق̋��Čf�ځB

�_�w���ɂ���ё�����

����_�w���ɂ���ё��������Љ��B

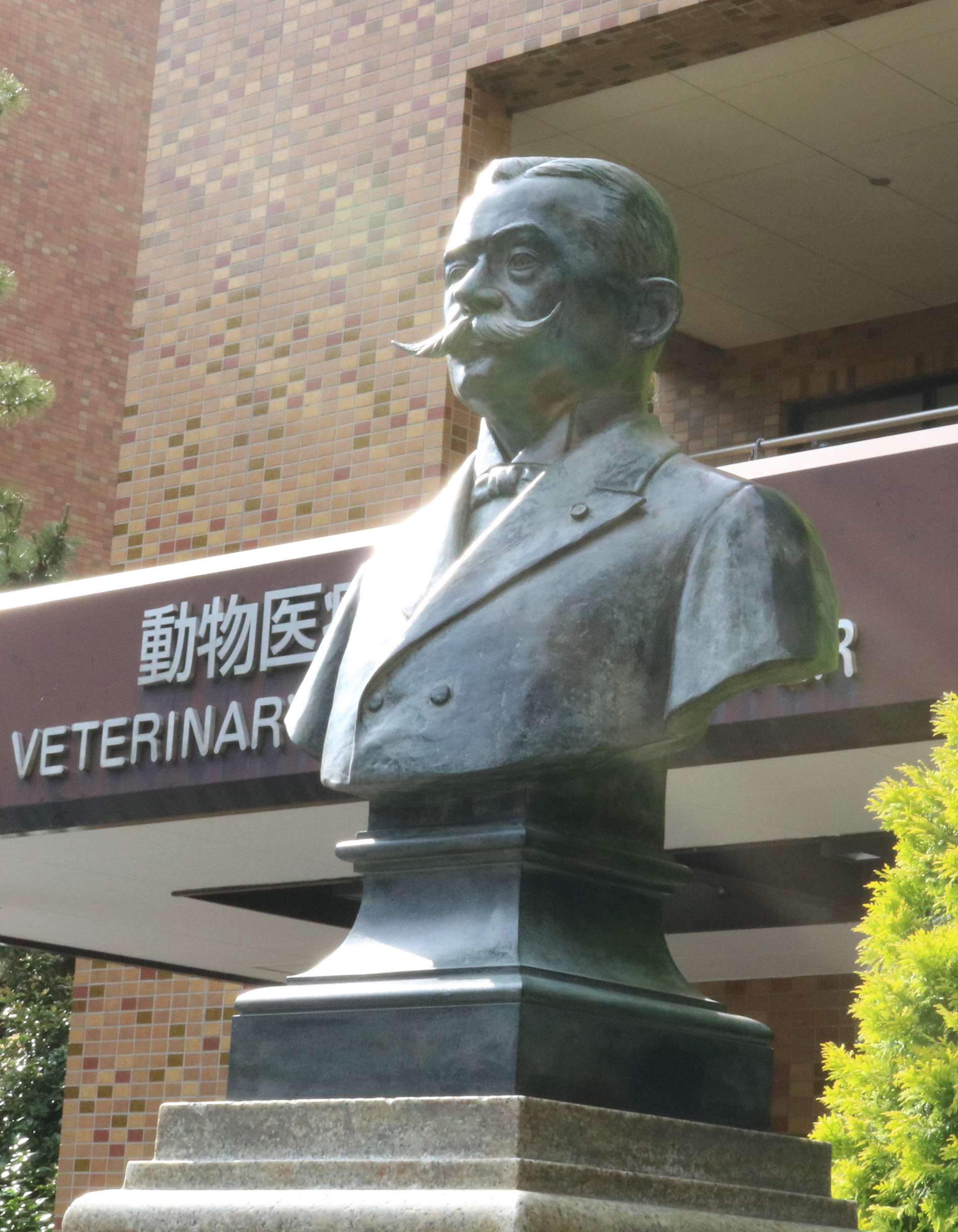

�����\����

�����\����

����13�N10��21���`����35�N7��25���A���_�w�Z�A�����_�ё�w�A�_�ȑ�w�ƂƂ߁A�_�w���䂩��̊O���l���t�Ƃ��Ă͍ł��������{�ɑ؍݂����B�ƒ{�a�@���J�݂��A�b��w�̎��n����ɑ���ȍv��������B�Ќ��ɒ����_���X�̖���Ŏ��َ���̖��ɑ傢�ɂ��Ă��Ƃ����B���_���t�̏̍����^������B��������A�����邪�A�Ăї������A���������_�ъw�Z�A�掵�����w�Z�ŋ��ڂ��Ƃ�A�������Ŗv�����B���{�l�ƌ����B���́A����35�N��F���A��B���݁A������ÃZ���^�[�̑O�ɒu����Ă���B

�P���l����

�P���l����

����14�N11��5���`����25�N12��31���A���_�w�Z�A�����_�ё�w�A�_�ȑ�w�ƂƂ߁A�_�|���w�̋��t�Ƃ��āA�y��E�엿�w�̌����Ɠ��{�̈����ǂɎ��g�B���߂Ė��_���t�̏̍����^������B���{�l�ƌ������A���{�ɉi�Z�������ł������Ƃ������A���b�P�����_�������꒷�ɏA�C����悤�h�C�c����̋����v��������A�������B���́A�吳4�N���q��v��B���݁A�_�w��3����1�K�ɒu����Ă���B

���䒼�g��

���䒼�g��

����_�ȑ�w�w���B����8�N�ɕ����ȑ�1�w���Ƃ��ēn�āB�R�����r�A��w�z�R�w�ȂɊw�ԁB����13�N�ɋA�����A���w�����w�ȋ����ƂȂ�A����23�N6��20���A����_�ȑ�w�w���ɏA�C�B�Ȍ�A����44�N2��1���Ɏ�������܂ł��̒n�ʂɂ������B���́A�吳3�N�V�C�|���Y��B���݁A�_�w��3����1�K�ɒu����Ă���B

���p�O�Y��

���p�O�Y��

����28�N�_�ȑ�w���ƁA�_�Ɠy�Ɣ_������U�B����33�N�A�u�t�ƂȂ�A�h�C�c�A�t�����X���w��A����44�N�ɋ����ƂȂ�B�킪���ɂ�����_�Ɠy�A�_�ƍH�w�̑n�n�ҁB�吳14�N�A�ݐE���ɖv�����B�����n�`���̎�����Ƃ��Ă��m����B���́A���a5�N�k�����]��B���݁A�_�w�����قɒ�Ă���B

�ÍݗR����

�ÍݗR����

����19�N���_�w�Z���ƁB�����_�ъw�Z�A�_�ȑ�w�ƂƂ߁A�h�C�c���w��A����33�N�ɋ����A����44�N�ɂ͔_�ȑ�w���A�吳8�N�ɂ͓����鍑��w����_�w�����ƂȂ�B����ɑ吳9�N�ɂ͓����鍑��w�ł͏��̌��I���ɂ���10�㑍���ɑI��A���a3�N�ɑފ�����܂�8�N���܂�ɂ킽���đ������Ƃ߂��B�������R�z�Ŏ����̌��������R�ɂ��邱�Ƃ��Ȋw�I�ɗ��A���{���E�r�[���̏��������ɂ�蔭�y�w�̑n�n�҂Ƃ��đ傫�Ȗ������ʂ������ق��A�y��E�엿�̌�����ƒ{�엿�A�_�����ǂɂ�����Ȃ�Ɛт��c�����B�����ݔC���ɋN�����֓���k�Ђɍۂ��ẮA�r��Ȕ�Q��������w�̕����Ɣ��W�ɑ���ȍv���������B���݁A�_�w�����Ȋw�}���قɗ������A�_�w�������ɓ������u����Ă���B�����͍�ҕs�ځA�����́A���c������B

![]() ���ӌ����́A������w��w�@�_�w�����Ȋw�����ȍL�܂ł��肢���܂��B

���ӌ����́A������w��w�@�_�w�����Ȋw�����ȍL�܂ł��肢���܂��B

www-admin@www.a.u-tokyo.ac.jp