プロフィール

一般の方へ向けた研究紹介

水の生物から探る老化や寿命の仕組み

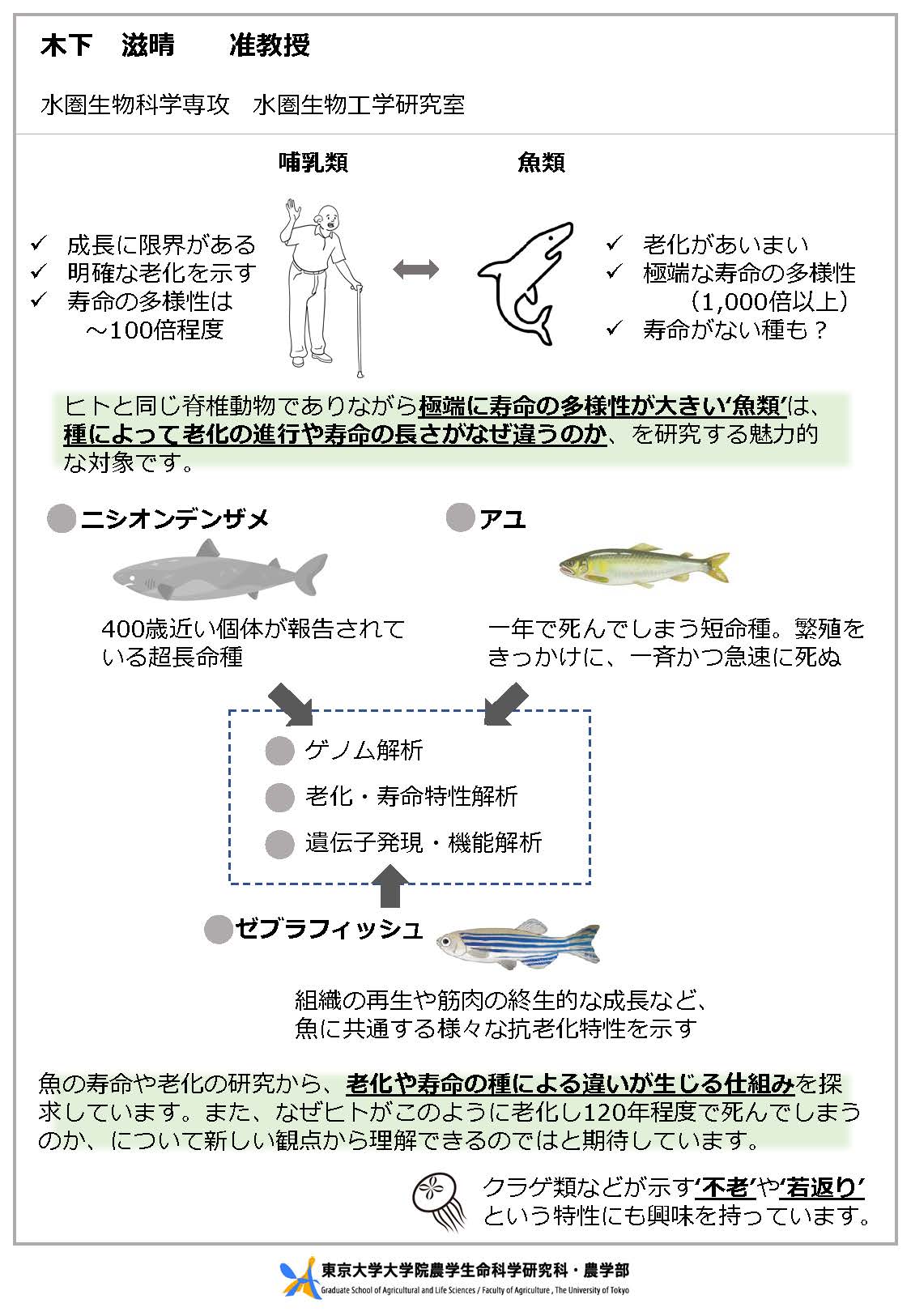

私たちヒトは、老化によって体の機能が衰え、どれだけ長生きしても120歳くらいまでしか生きられません。こうした加齢による老化や決まった寿命は、あらゆる生物に共通するように思われますが、生物によって寿命の長さは異なり、老化しない、あるいは寿命が明確に定まっていない種も報告されています。私たちは、ヒトと同じ脊椎動物でありながら極端に寿命の多様性が大きい‘魚’に注目しています。魚は400歳近い個体が報告されている種がいる一方、わずか数か月で死ぬ種もいます。また、一般に魚は成熟しても心臓など様々な組織を再生でき、老化しにくいという性質があります。私たちは、筋肉を生涯成長させることができるゼブラフィッシュ、400歳近い個体が報告されているニシオンデンザメ、繁殖をきっかけに一年で死んでしまうアユ、など特徴的な老化・寿命を持つ魚を対象に、それらの遺伝子の特徴と老化・寿命との関連を調べることで、動物の寿命や老化の多様性が生じるメカニズムを探求しています。また、こうした研究から、なぜ私たちヒトは老化し、120歳くらいで死んでしまうのか、ということについての新しい理解が得られるのではないかと期待しています。

教育内容

知的探求の面白さを水圏生物から伝えたい

魚は脊椎動物で最も多様に進化しているグループです。魚に限らず、水圏に生息する生き物は陸地よりはるかに広大な空間に3次元的に展開する環境に適応し、極めて多様な特性を進化させてきました。私が注目している老化や寿命、バイオミネラリゼーション以外にも、水圏にはなんとも不思議な生き物の特性が溢れています。そうした不思議の背景をただただ知りたい!ということが、私の研究の原動力となってきました。研究には知的好奇心が必要ですが、知的好奇心はヒトが原初から持つ、ヒト特有の性質だと思います。そうした意味で、研究という活動はヒトの自然な営みだと思うのです。水圏の生物を通して知的探求をする喜びを、学生の皆さんと共有したいと願っています。

共同研究や産学連携への展望

水圏生物の特性を利用する

高齢化が急速に進行する現在、単なる寿命延長ではなく、加齢性疾患を克服し健康を維持するための老化・寿命研究は、社会システムを維持するためにも、重要かつ喫緊の課題となっています。水圏生物から得られるこれら包括的な寿命関連オミクス情報をユニークな老化特性ビッグデータとして利用し、広く寿命研究に新しい視点を提供したいと考えています。アコヤガイを用いた真珠形成については、真珠品質に関わる遺伝子を利用して直接的に真珠養殖産業に貢献できると考えています。真珠貝を用いた新規バイオミネラルの創出技術の開発にも取り組んでいます。

下記のような研究を共同で推進できます。

・魚類を用いた寿命や老化関連遺伝子の機能解析(トランジェニック、ノックアウト、網羅的遺伝子発現解析など)

・超長命種(ニシオンデンザメなど)や短命種(アユなど)のゲノム、遺伝子情報の共有と利用

・特徴的な寿命特性を示す魚介類(魚やクラゲなど)を用いた寿命解析

・真珠をベースにした新規バイオミネラル創出技術の開発

・アコヤガイを用いた貝殻や真珠形成関連遺伝子の機能解析(ノックダウンによる機能阻害と網羅的遺伝子発現解析)

研究概要ポスター(PDF)

関連リンク

キーワード

キーワード1 : 魚、寿命、老化、ニシオンデンザメ、アユ、ゼブラフィッシュ、クラゲ、ゲノム、筋肉、遺伝子

キーワード2 : 高齢化社会、健康寿命、抗老化