プロフィール

一般の方へ向けた研究紹介

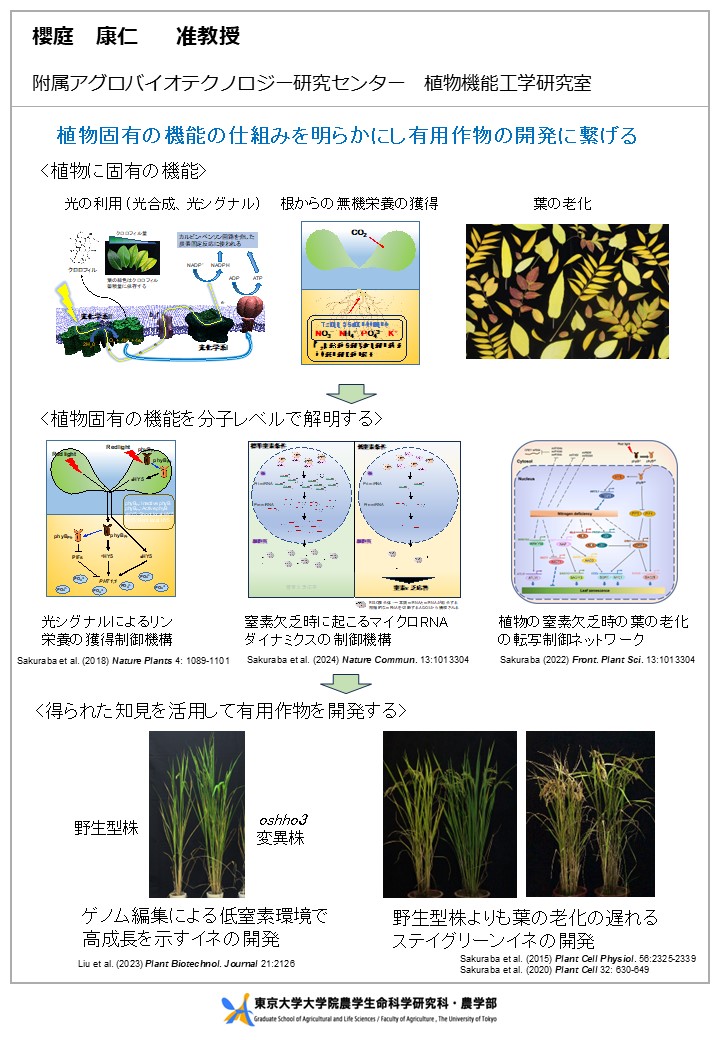

私達の生存を支える植物固有の機能の仕組みを明らかにする

植物は、動物にはない固有の能力を持っており、私たち人類もその恩英を受けて地球上に存在し続けることが可能になっています。例えば、大気中の二酸化炭素を吸収して酸素を放出しする光合成や土壌中の無機窒素化合物からアミノ酸などを生合成する窒素同化は植物固有の能力です。私達の研究室では、このような植物固有の重要な能力である光の利用 (光合成・光シグナル)や無機栄養の獲得などの調節メカニズムを分子レベルで明らかにし、得られた知見を活かした有用作物の開発にも取り組んでいます。

私自身は、特に植物の葉の老化の調節メカニズムに興味を持ち研究を行なっています。葉の老化は、紅葉という形で私たちを楽しませてくれる一方で、耕地においては作物の健康状態を知る重要な指標となります。これまでに、光や小分子RNAによる葉の老化調節のしくみなど、葉の老化制御において重要なメカニズムを明らかにしてきました。一方で、葉の老化が遅れるステイグリーン植物は、収穫量の増加、ストレス耐性、葉物野菜や観葉植物の葉の黄化の軽減などの優良形質を示すため、葉の老化制御の研究で得られた知見を活用してステイグリーン作物の開発にも取り組んでいます。

教育内容

研究者として必要な「力」を養うことで研究を理解する

学部では「植物機能制御学」、大学院では「植物機能工学」を担当し、植物固有の機能である光の利用や無機栄養の獲得や利用、植物バイオテクノジー技術などについて講義しています。

研究室に配属される学生の中には研究職を目指す人も多くいますが、短い期間で研究職が自分に向いているのかを考えることは容易ではありません。当研究室に配属になった学生に対しては、限られた期間の中で研究とは何かを理解してもらうために、研究者になるために必要な「研究を作る力」「研究を遂行する力」「研究を仕上げる力」を養ってもらうことをモットーに指導を行なっています。そのため、当研究室に配属になった学生には、早い時期から一人一人に独立した研究テーマを提案し、卒業するまでに1つ研究プロジェクトを仕上げてもらうことを目標として、日々の実験指導に加え個別ディスカッションの場を定期的に設けています。これまで大学院生が行った研究は、彼らが筆頭著者としてCurrent Biology, The Plant Cell, Plant Biotechnology Journalなどの国際誌で公表しています。また、これまでに指導した卒業生は、国立の研究機関や企業の研究職などの様々な職種で活躍しています。

共同研究や産学連携への展望

葉の老化の研究を作物の品質向上に繋げる

植物の老化の研究は作物の品質向上に貢献できると考えています。葉の老化が遅れるステイグリーン植物は、光合成能力がより長い期間維持されるため収穫量の増加が期待され、実際にこれまでに収穫量が増加するステイグリーンイネの単離に成功してきました。また、葉物野菜の輸送時に問題となる葉の黄化を軽減する技術の開発などにも植物の葉の老化の研究が貢献できると考えています。一方で、植物の葉の老化は新しい器官への栄養転流という重要な生存戦略であるため、植物がより高効率に栄養転流を行い収穫量を増大させる技術の開発にも繋がると考えています。このように、植物の葉の老化の研究によって得られた知見を、様々な形で作物の品質向上に役立てて行ければと考えています。

また、当研究室では、トランスクリプトーム解析、プロテオーム解析、メタボローム解析 を行うのに十分な解析機器とノウハウを持ち合わせているため、特定の生命現象を多角的かつハイスループットに解析することが可能である点を1つの強みとしています。

研究概要ポスター(PDF)

関連リンク

関連記事

器官間コミュニケーションの遺伝子共発現解析による窒素欠乏応答を担う器官移行性転写因子の発見

植物の開花の始まりを抑える未知の遺伝子制御の仕組みを解明 ―植物特異的Dof転写因子はDNA上の近接した結合配列のタンデムリピートに効率的に集積する―

キーワード

キーワード1 : 植物、光合成、光シグナル、植物栄養、葉の老化、ゲノム編集

キーワード2 : 食料問題、気候変動