鳥インフルエンザウイルスが哺乳類に馴化するために必要な新たな変異の同定

- 発表者

-

神木 春彦 (東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医微生物学 博士課程大学院生)

松郷 宙倫 (東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医微生物学 博士課程大学院生)

小林 知也 (東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医微生物学 博士課程大学院生)

石田 大歩 (東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医微生物学 博士課程大学院生)

上間(竹中) 亜希子 (東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医微生物学 特任助教)

村上 晋 (東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医微生物学 准教授)

堀本 泰介 (東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医微生物学 教授)

発表のポイント

- H9N2鳥インフルエンザウイルスが哺乳類に馴化するために必要な変異をマウスモデルで解析しました。

- これまでに報告されていない変異としてウイルスポリメラーゼのPB1-K577E変異を同定しました。

- PB1-K577E変異により哺乳類細胞におけるウイルスポリメラーゼ活性が上がること、マウスの上部気道におけるウイルス増殖性が上がること、その結果、病原性を獲得することが明らかになりました。

発表概要

近年、鳥インフルエンザウイルス(注1)がヒトを含む哺乳類に感染することで、その宿主域を広げており、新たなパンデミック(注2)の発生が危惧されています。これまでに、鳥インフルエンザウイルスが哺乳類に馴化するために必要な変異がいくつか同定されています。今回、現在世界的に発生がみられているH9N2鳥インフルエンザウイルスをマウスに馴化させたところ、レセプター結合性を変えるウイルス表面のHAタンパク質の糖鎖欠損変異に加え、これまでに報告されていない新たな変異がウイルスポリメラーゼ触媒因子であるPB1タンパク質にみつかりました(PB1-K577E変異)。このPB1-K577E変異は哺乳類細胞におけるウイルスポリメラーゼ(注3)活性を上昇させること、さらに、ウイルスのマウス上部気道における増殖効率を高めることでその病原性を獲得することがわかりました。本成果は、鳥インフルエンザウイルスの哺乳類への馴化における新たな指標として、今後のサーベイランスに貢献するものです。

発表内容

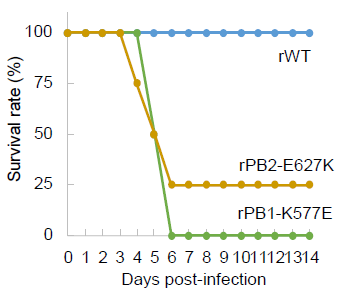

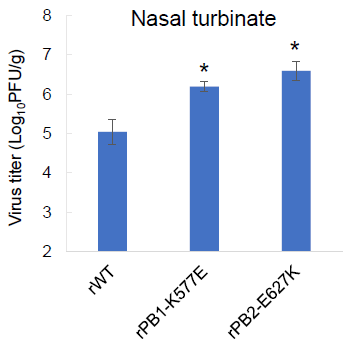

図1 リバースジェネティクス法で作成した野生型ウイルス(rWT)、PB1変異ウイルス(rPB1-K577E)、PB2変異ウイルス(rPB2-E627K)のマウス病原性を、生存率(上)および鼻甲介での増殖性(下)で比較した。両変異ウイルスともrWTより病原性が強くなっている。

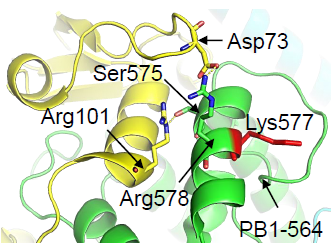

図2 ウイルスポリメラーゼのPB1-577近傍の3次元構造を示す。今回同定したPB1(緑)のK577E変異(赤)はPB2(黄色)との相互作用部位に位置している。

現在、H5N1やH7N9鳥インフルエンザウイルスのヒトへの感染事例が続いており、近い将来、ヒトからヒトへと感染する新型インフルエンザウイルスが誕生し、新たなパンデミックの発生が危惧されています。鳥ウイルスが新型ウイルスに変貌するためには、ウイルスの赤血球凝集HAタンパク質のレセプター結合部位の変異によって哺乳類細胞への親和性が高まること、ウイルスポリメラーゼの変異によって哺乳類の上部気道細胞で増殖性が高まることが必要です。こういった変異として、H5やH7ウイルスを中心に、HAタンパク質およびポリメラーゼ構成因子PB2タンパク質上の複数の変異が同定されており、ウイルスのリスク評価の指標になっています。本研究では、H5やH7ウイルスと同様に、新型ウイルス発生の潜在性が高いH9N2鳥ウイルスが哺乳類に馴化する変異についてマウスモデルを用いて調べました。

H9N2ウイルスをマウスで10回継代し、病原性が高まった馴化ウイルスを3株作製したところ、複数の遺伝子変異がみつかりました。リバースジェネティクス(注4)によりそれぞれの変異をもつウイルスを再構築して調べたところ、すべての株にみられたHA-N198S/T変異がマウスへの病原性を高めることがわかりました。レセプター結合部位近傍の糖鎖が欠損しウイルスの哺乳類細胞への吸着性を上げたものと推測できます。さらに、2株には、HA変異に加えてPB2-E627K変異がみつかりました。この変異は、哺乳類細胞におけるウイルスポリメラーゼの活性とヒトの上部気道細胞での増殖性を高めることがすでにH5やH7ウイルスで報告されており、鳥ウイルスが哺乳類に馴化する最も重要な変異と位置づけられています。一方、今回得られた1株には、PB2-E627K変異がない代わりに、ポリメラーゼ触媒因子であるPB1タンパク質にこれまでに報告のないPB1-K577E変異が入っていました。リバースジェネティクスでPB1-K577E単独変異ウイルスを作製したところ、PB2-E627K変異ウイルスと同様、哺乳類細胞でウイルスポリメラーゼの活性が上昇し、その結果、上部気道におけるウイルスの増殖性が上がり、マウスでの病原性が高くなることがわかりました(図1)。

ウイルスポリメラーゼの構造から、今回みつかったPB1-K577E変異はポリメラーゼ活性に必要なPB1とPB2との相互作用に影響を与えること、あるいはポリメラーゼと会合する細胞性因子との相互作用に影響を与えることで、H9N2鳥ウイルスがマウスでの増殖性・病原性を高めたことが推測されました(図2)。本成果は、鳥インフルエンザウイルスの哺乳類への馴化における新たな指標として、今後のサーベイランスに貢献するものです。

発表雑誌

- 雑誌名

- 「Viruses」

- 論文タイトル

- A PB1-K577E mutation in H9N2 influenza virus increases polymerase activity and pathogenicity in mice

- 著者

- Haruhiko Kamiki, Hiromichi Matsugo, Tomoya Kobayashi, Hiroho Ishida, Akiko Takenaka-Uema, Shin Murakami, Taisuke Horimoto

- DOI番号

- 10.3390/v10110653

- 論文URL

- http://www.mdpi.com/1999-4915/10/11/653/htm

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 獣医微生物学研究室

教授 堀本 泰介

Tel: 03-5841-5396

Fax: 03-5841-8184

Email: ahorimo<アット>mail.ecc.u-tokyo.ac.jp <アット>を@に変えてください。

用語解説

- 注1 鳥インフルエンザウイルス

水禽類を自然宿主とし家禽に感染すると病原性を示すA型インフルエンザウイルス。渡り鳥により運ばれる越境性感染症を引き起こし低病原性と高病原性ウイルスがある。特に、高病原性H5ウイルスがわが国を含め世界中に侵入し、養鶏業に被害をもたらしている。偶発的にヒトに感染し、これまでにH5N1ウイルスでは450名以上が、中国に現れたH7N9ウイルスでは600名以上が死亡している。

- 注2 インフルエンザパンデミック

ヒト社会におけるインフルエンザの世界的大流行のことで数十年毎に発生している。1917年のスペイン風邪、1957年のアジア風邪、1968年の香港風邪、2009年のブタ由来H1N1インフルエンザがそれである。鳥ウイルスやブタウイルスの変異や遺伝子交雑した新型ウイルスの出現により、免疫をもたない多くのヒトが感染し、死亡する。

- 注3 インフルエンザウイルスポリメラーゼ

ウイルスゲノムの転写や複製を担うRNA合成酵素でウイルスが保有する。A型インフルエンザウイルスの場合は、PB1, PB2, PAの三つのサプユニットで構成される。触媒因子であるPB1にCap結合能をもつPB2、エンドヌクレアーゼ活性をもつPAが会合している。複数の細胞性因子との相互作用によりポリメラーゼ活性が制御される。

- 注4 リバースジェネティクス法

A型インフルエンザウイルスの8 種類のRNA分節をコードするプラスミドDNAを培養細胞に導入することで、インフルエンザウイルスを合成する方法。あらかじめプラスミドDNAに変異を入れることで、任意の変異ウイルスの作出が可能である。