植物における「匂い受容体候補」の発見 ―鼻がない植物が匂いを嗅ぐ仕組みの一端を解明―

- 発表者

-

永嶌 鮎美(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 特任研究員:研究当時)

檜垣 匠(東京大学大学院新領域創成科学研究科 先端生命科学専攻 特任准教授:研究当時)

肥塚 崇男(山口大学大学院創成科学研究科 助教)

石神 健(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 准教授:研究当時)

細川 聡子(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 博士課程:研究当時)

渡邉 秀典(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 教授:研究当時)

松井 健二(山口大学大学院創成科学研究科 教授)

馳澤 盛一郎(東京大学大学院新領域創成科学研究科 先端生命科学専攻 教授)

東原 和成(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 教授/JST ERATO東原化学感覚シグナルプロジェクト 研究総括/

東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)連携研究者兼任)

発表のポイント

- 植物は鼻がないのに匂い物質(注1)を感じることができるという事実は1980年代から報告されていますが、そのメカニズムは不明でした。タバコをモデル植物として用いて匂い感知機構を調べた結果、匂い物質と結合して遺伝子発現制御に関わる転写制御因子(注2)を特定しました。

- 植物においては、動物がもつ嗅覚受容体(注3)とは異なり、転写制御因子が匂い物質を感知する「匂い受容体」として機能している可能性を初めて示唆します。

- 本研究成果を応用することで、香りを利用して食害に強い植物の作製が可能になることが期待されます。

発表概要

自然環境下において、昆虫に食べられた植物の周辺に生育している植物は、昆虫に食べられにくくなることが報告されています。近年、食害を受けた植物から放出される「匂い物質」によって、周囲の健康な植物にこのような変化が引き起こされていることが明らかになってきました。しかし、鼻や神経系のある動物とは異なり、植物がどのようにして匂い物質の情報を受け取っているのかは長らく明らかになっていませんでした。本研究ではまず、タバコ由来の培養細胞を用いて、植物から放散されることが知られているさまざまな匂い物質が、抵抗性遺伝子の発現を活性化するか検討しました。その結果、アロマオイルなどに含まれるß-カリオフィレン(注4)とこれに似た構造の匂い物質が、特異的に、ある抵抗性遺伝子の発現を誘導することを見つけました。さらに、タバコ植物体においても、ß-カリオフィレンはこの遺伝子の発現を活性化することがわかりました。これらの結果は、植物が匂い物質の構造を感知していることを強く示唆します。そこで、ß-カリオフィレンの分子構造を認識する「匂い受容体」を探索することとしました。その結果、TOPLESS(注5)という転写制御因子が、ß-カリオフィレンを「鍵と鍵穴」のように認識するタンパク質であることが明らかになりました。実際に、TOPLESS タンパク質を多く持つ組み替えタバコ培養細胞と組み替えタバコ植物体を作出して、ß-カリオフィレンに対する応答を解析したところ、TOPLESSは抵抗性遺伝子の発現制御に関わっていることが示唆されました。本研究の成果は、植物においては、動物がもつ嗅覚受容体とは異なり、転写制御因子が匂い物質を感知する「匂い受容体」として機能している可能性を初めて示唆します。本研究成果を応用することで、香りを利用して食害や病害に強い植物の作製が可能になることが期待されます。

発表内容

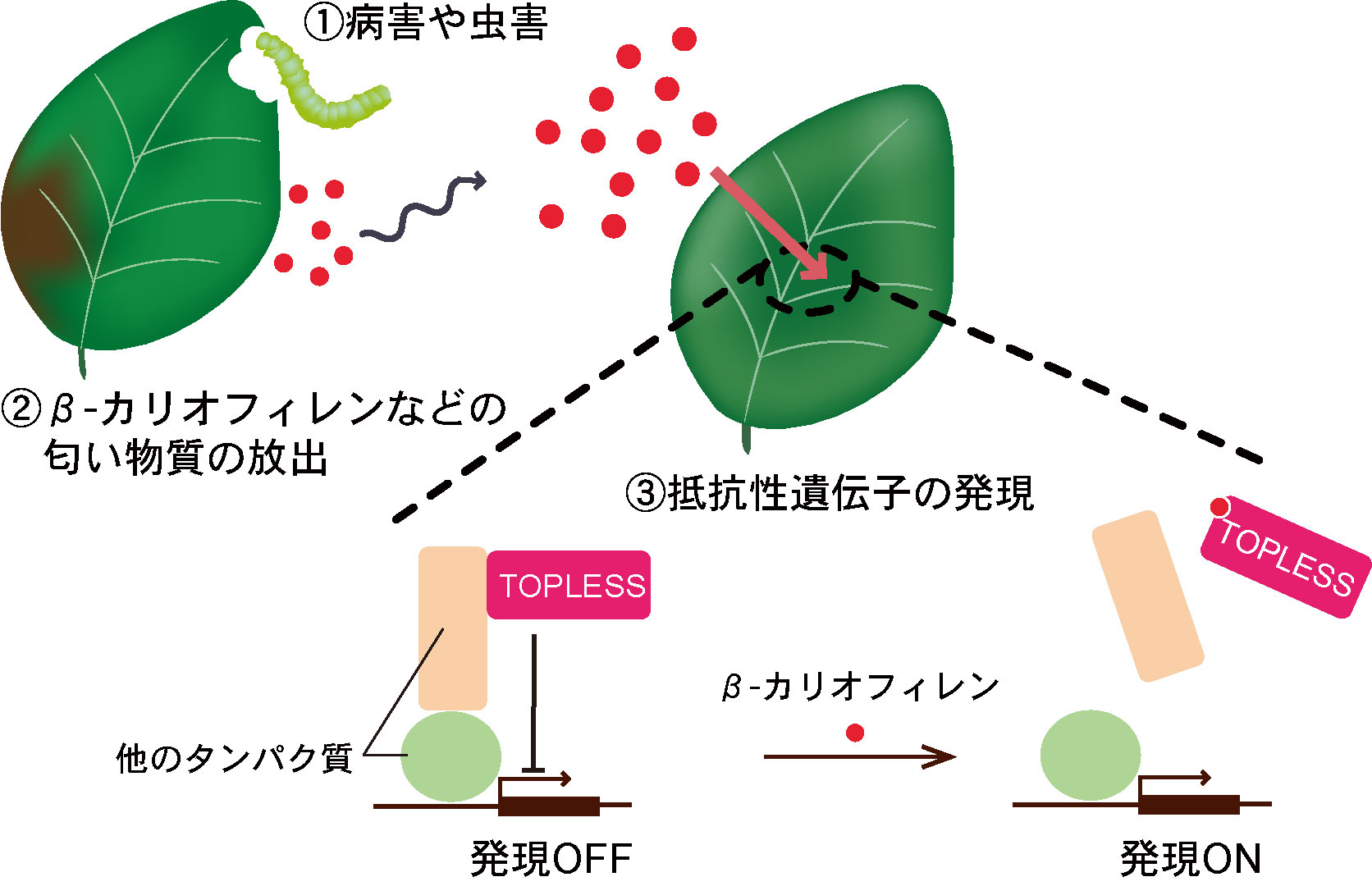

図1 植物においては転写制御因子が「匂い受容体」として機能する

植物が病害や食害誘導的に匂い物質を放出し、それに応答することは知られていましたが、匂い物質をどのようなメカニズムで受容しているのかはわかっていませんでした。本研究では、ß-カリオフィレンという匂い物質とタバコに着目し、ß-カリオフィレンと結合する転写制御因子が「匂い受容体」として機能している可能性を示しました。

動物は食物や天敵などの匂いを感じ取ると、その匂い由来の情報に対して適切な行動をとります。その際、匂い物質は鼻の奥の嗅上皮に存在する、嗅覚受容体で感知されます。一方、鼻や神経系を持たない植物においても、周囲に生育する植物が食害を受けた際に放出する匂い物質を受容し、その情報に応答することが1980年代から報告されてきました。その後、植物間で伝達される匂い物質の一部が初めて特定されました。例えば、リママメの葉がダニに攻撃された際に放出する匂い物質の合成品を、無傷のリママメに曝露させると、防御応答遺伝子の発現量が上昇することが明らかになりました(Arimura et al., Nature, 2000)。また、同一の匂い物質に曝されても、植物種によって抵抗性が上昇する場合としない場合があることや、匂い物質に曝された時点では抵抗性遺伝子の発現は誘導されず、自身が食害された際の防御応答のスピードが上昇することなどが報告されました。これらの知見の蓄積によって、植物が匂い物質を受容し、受容シグナルが特定の応答を引き起こすことが強く示唆されるようになりました。しかし、植物において匂いがどのように感知されているかは不明であり、匂いの受容体は未だ同定されていませんでした。

本研究ではタバコ由来の培養細胞BY-2を用いて、植物から放出されることが知られている匂い物質による、抵抗性遺伝子誘導活性(注6)を検討しました。その結果、アロマオイルなどに含まれるß-カリオフィレンと、これに似た構造の匂い物質が、特異的に、ある抵抗性遺伝子の発現を3-6時間で誘導することを見出しました。さらに、タバコ植物体においても、ß-カリオフィレンはこの遺伝子の発現を、曝露開始から8時間で誘導することが示されました。これらの結果は、植物がß-カリオフィレンという匂い物質の特徴的な構造を識別していることを強く示唆するものです。そこで、タバコをモデルとして、ß-カリオフィレンの分子構造を認識する「匂い受容体」を探索することとしました。まず、ß-カリオフィレンに結合するタンパク質を釣り上げるプルダウンアッセイ(注7)という実験を行ったところ、TOPLESSという転写制御因子がß-カリオフィレンに結合することがわかりました。そして、ß-カリオフィレンによる遺伝子の発現誘導に、TOPLESSが及ぼす影響を調べるため、TOPLESS タンパク質を多く持つ組み替えタバコ培養細胞と組み替えタバコ植物体を作出しました。これらを用いて、ß-カリオフィレンに対する応答を解析したところ、TOPLESSは抵抗性遺伝子の発現制御に関わっていることが示唆されました。以上の結果から、タバコにおいてTOPLESSがß-カリオフィレンを認識して、遺伝子発現誘導に関わっていることが示されました。

近年、植物が外部から取り込んだ匂い物質を材料として利用し、自身の抵抗性を高めるという機構が報告されています (Sugimoto et al., P.N.A.S., 2014)。しかし、匂い物質の情報を何らかのシグナルに変換し、遺伝子発現や成長の方向決定といった応答を引き起こす機構に関しては不明なままでした。本研究で、植物においては、転写制御因子が匂い物質を感知する「匂い受容体」として機能している1つの例が初めて示されました。今後、他の匂い物質に関してもこのような詳細な受容メカニズムが明らかとなれば、植物の生育環境の香りを調節することで、食害や病害に強い植物を作ることができることが期待されます。

発表雑誌

- 雑誌名

- 「the Journal of Biological Chemistry」(1月18日オンライン公開予定)

- 論文タイトル

- Transcriptional regulators involved in responses to volatile organic compounds in plants

- 著者

- Ayumi Nagashima, Takumi Higaki, Takao Koeduka, Ken Ishigami, Satoko Hosokawa, Hidenori Watanabe, Kenji Matsui, Seiichiro Hasezawa, and Kazushige Touhara¶ (¶ corresponding author)

- DOI番号

- 10.1074/jbc.RA118.005843

- 論文URL

- http://www.jbc.org/content/early/2018/12/28/jbc.RA118.005843.abstract

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 生物化学研究室

教授 東原 和成 (とうはら かずしげ)

Tel:03-5841-5109

Fax:03-5841-8024

E-mail: ktouhara<アット>mail.ecc.u-tokyo.ac.jp <アット>を@に変えてください。

研究室URL:http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/biological-chemistry/

用語解説

- 注1 匂い物質

分子量300程度までの揮発性の低分子化合物で、自然界には数十万種類が存在すると言われている。植物は食害誘導的に匂い物質を体外に放出することが知られている。 - 注2 転写制御因子

生物の遺伝子を構成しているDNAの特定の領域に単体もしくは複合体を形成して結合し、遺伝情報を写し取る反応(転写)のON/OFFを制御するスイッチとして働くタンパク質の総称。転写された情報をもとにタンパク質が合成される(翻訳)。 - 注3 嗅覚受容体

動物の嗅神経細胞に発現し、匂い物質を受け取るためのセンサーたんぱく質。7回膜貫通型Gタンパク質共役受容体である。 - 注4 ß-カリオフィレン

2環式のセスキテルペンで、多くの精油に含まれる。組成式はC15H24である。類似の構造をもつ化合物には、単環式セスキテルペンであるα-カリオフィレンや、環内二重結合がエポキシ基となったカリオフィレンオキサイドなどがある。これらは、特にクローブやホップなどの植物に含まれ、特有の香りを与えている。 - 注5 TOPLESS

Groucho/Tup1型の転写制御因子。特定のタンパク質と相互作用することで、さまざまな植物ホルモン応答性の遺伝子発現を制御する。シロイヌナズナにおいて、子葉が1枚になったりカップ型となったりといった「地上部が形成されない」tpl-1 変異体の原因遺伝子として発見された。 - 注6 抵抗性遺伝子誘導活性

植物において、昆虫による摂食を抑制するタンパク質や、病原菌の感染を防ぐタンパク質などの遺伝子をONにする活性。病虫害自体や、病虫害を受けた植物から発せられる匂いがこのような活性を持つと知られている。 - 注7 プルダウンアッセイ

特定の物質に結合するタンパク質を探索するアッセイ系。化合物やタンパク質にタグペプチドをつなげておき、タグによってビーズに固定する。このビーズに結合したタンパク質を分離し、質量分析計などを用いて解析・同定する。