世界初の植物ミトコンドリアのゲノム編集に成功 〜F1育種において重要な細胞質雄性不稔性の原因遺伝子を特定〜

- 発表者

- 風間智彦(東北大学大学院農学研究科 助教)

奥野未来(東京工業大学生命理工学院 研究員)

柳瀬俊吾(東京大学大学院農学生命科学研究科生産・環境生物学専攻 修士課程学生:当時)

亘悠太(東京大学大学院農学生命科学研究科生産・環境生物学専攻 修士課程学生:当時)

鶴田遊(東京大学大学院農学生命科学研究科生産・環境生物学専攻 修士課程学生)

菅谷元(東京大学大学院農学生命科学研究科生産・環境生物学専攻 修士課程学生:当時)

肥塚千恵(玉川大学大学院農学研究科 研究員:当時)

伊藤武彦(東京工業大学生命理工学院 教授)

豊田敦(国立遺伝学研究所 教授)

堤伸浩(東京大学大学院農学生命科学研究科 生産・環境生物学専攻 教授)

鳥山欽哉(東北大学大学院農学研究科 教授)

肥塚信也(玉川大学大学院農学研究科 教授)

有村慎一(科学技術振興機構(JST)さきがけ研究者:当時/東京大学大学院農学生命科学研究科 生産・環境生物学専攻 准教授)

発表のポイント

- ミトコンドリアゲノムの遺伝子をゲノム編集することで、花粉やおしべの機能を回復させ、種子を実らせた。

- これまで不可能だった植物ミトコンドリアゲノムの遺伝子改変に世界で初めて成功した。

また農業上重要なF1種子生産現場で多用される細胞質雄性不稔性(雄性不妊)の原因遺伝子を特定した。 - 本研究成果により、ほとんど解明されていない植物ミトコンドリアゲノムの基礎理解が促進され、 多収性育種の基盤である細胞質雄性不稔性のメカニズムの解明と新品種の創出につながることが期待される。

発表概要

東北大学大学院農学研究科の風間智彦助教、玉川大学農学部の肥塚信也教授、東京大学大学院農学生命科学研究科の有村慎一准教授らの研究グループは、東京工業大学生命理工学院、国立遺伝学研究所と共同で、ゲノム編集技術TALEN(注1)によってこれまで不可能とされてきた植物のミトコンドリアゲノム(DNA)に存在する遺伝子を壊すことに成功しました。具体的には、多くの野菜や穀物のF1ハイブリッド(注2)種子生産で広く利用されている細胞質雄性不稔性(注3)の形質を担う遺伝子(イネとナタネでの候補遺伝子)を選び、これらを壊すことで、花粉の機能が回復して種子が実ることを確認しました。さらに、壊されたミトコンドリアのDNAは、その修復過程によってゲノム構造を大きく変化させながらも、その他の遺伝子の機能が変わらず維持されていること等が明らかにされました。植物は人類を含む多くの生物の食料生産と環境維持を担っており、植物ミトコンドリアはその呼吸・エネルギー生産等に欠かせない役割を果たしています。今回の技術開発によって、これまで解析が困難であった植物ミトコンドリアゲノムや遺伝子の直接的な改変による解析が可能となり、今後の基礎科学的な新知見への貢献と、農業生産分野や新品種育成等での応用展開が期待されます。

発表内容

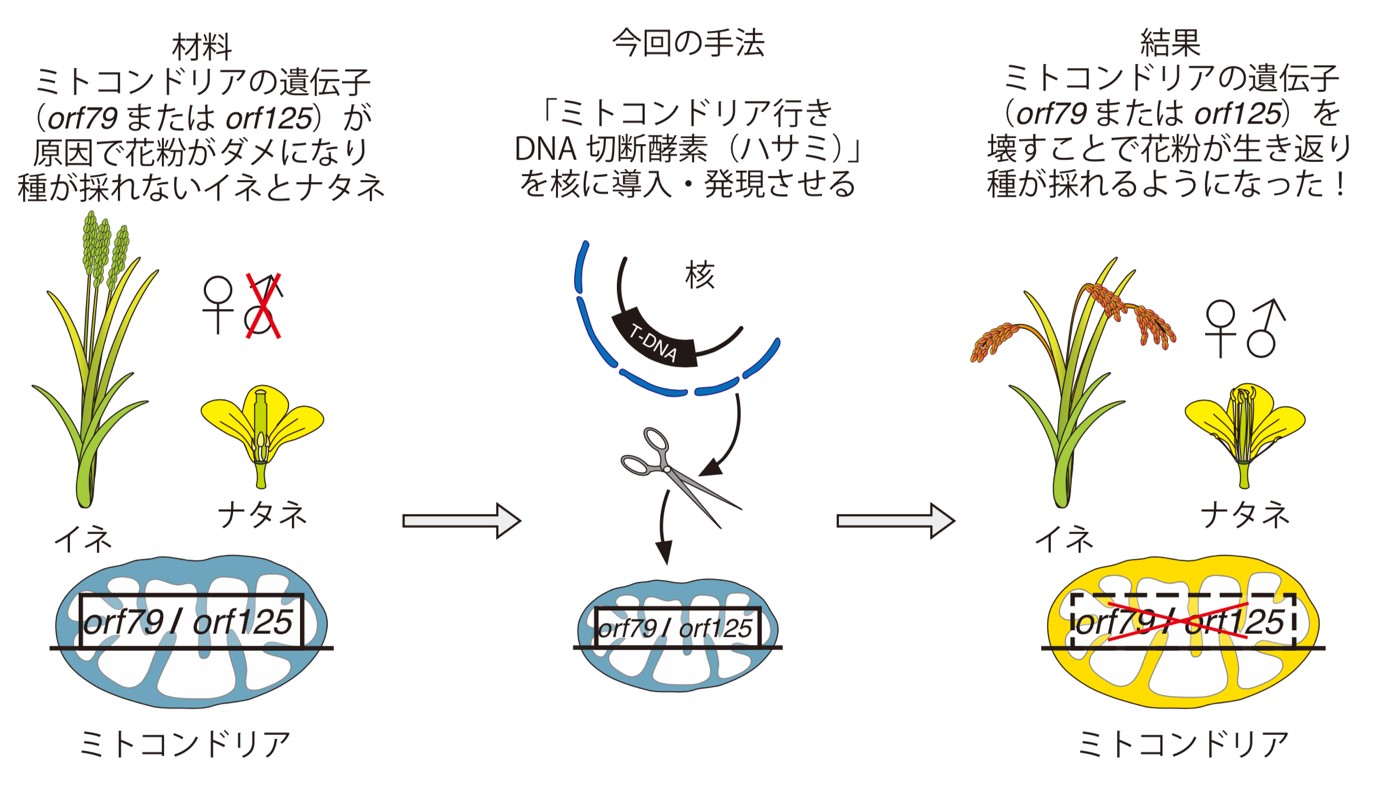

図1 ミトコンドリアゲノム編集実験の概略図

<1.研究の背景・先行研究における問題点>

植物細胞には、核、葉緑体、ミトコンドリアにそれぞれ遺伝情報、ゲノムが存在します。植物ミトコンドリアのゲノムには、細胞呼吸に関わる遺伝子群や、これらの遺伝子発現に必要な遺伝子群、また、F1ハイブリッド品種育成現場で利用されている細胞質雄性不稔性の原因遺伝子などが存在しています。しかしながら、ミトコンドリアゲノムでは、これまで標的を絞った人為改変が不可能だったため、遺伝子の詳細な機能解析に手が付けられない状態が続いていました。

<2.研究内容・具体的な手法など詳細>

東京大学の有村慎一准教授らのグループは、ゲノム編集に用いられるTALENに、ミトコンドリア内へ移行するシグナル配列を付加することで、植物ミトコンドリア内のDNAの任意の配列を切断することに成功しました。植物材料として、細胞質雄性不稔性を示すイネ(東北大学の風間智彦助教らとの共同研究)とナタネ(玉川大学の肥塚信也教授らとの共同研究)のそれぞれについて、その原因遺伝子の候補とされるorf79とorf125を対象に遺伝子切断をおこなったところ、これら植物の花粉機能が回復し、種子が実りました(図1)。これにより、orf79とorf125が各植物における細胞質雄性不稔性の原因遺伝子であることを最終証明することに成功しました。また、この方法では植物細胞あたり50〜100コピー程度存在するとされるミトコンドリアゲノムDNAについて、この全ての標的遺伝子が壊されたと考えられました。植物のミトコンドリアゲノムはDNAの傷(二重鎖切断)の修復に、核ゲノムや哺乳類のミトコンドリアゲノムで見られる修復とは異なり、主に相同組換え(注4)修復を用います。この修復は非常に正確性が高いことが知られていますが、今回の実験の様にミトコンドリア内の全てのDNAコピーを同じ場所で人為的に二重鎖切断した場合は、“切断部位の近傍の配列”と“遠方にある似た配列”との間で相同組換え後、以前とは異なった配列を持った修復反応が起こることが示されました。その結果、ゲノム全体の構造変化を伴いながらもゲノム情報が維持されていると考えられました。

<3.社会的な意義・今後の予定など>

私たちの普段食べている野菜の多くは雑種強勢現象を利用したF1ハイブリッド品種です。これらは二つの異なる親系統または品種を交配して作られます。この時、細胞質雄性不稔性の植物を母親品種として用いることで、低労力かつ確実にF1種子を大量に得ることが出来ます。この性質は50年以上前から各種の穀物や野菜で利用されていますが、その詳しいメカニズムは未だ解明されていません。また、ごく限られた種類の細胞質雄性不稔性の原因遺伝子の使用は、病虫害などに対する遺伝的脆弱性の点で不安も指摘されています。今回のミトコンドリアゲノムの改変技術開発によって、細胞質雄性不稔性の基礎メカニズムの解明、遺伝子の多様性創出への貢献等が考えられます。 また、高等植物のミトコンドリアのゲノムは、ほ乳類や動物のものよりも10倍〜1000倍ほど大きく、繰り返し配列間の組換えによって、同じ種内でも遺伝子同士の並びが異なる等の大変不思議な特徴が数多く存在します。植物ミトコンドリアゲノム上の狙った塩基配列を切断し改変するこの技術は、これらに纏わる謎の解明へ向けた有効なツールになると思われます。

本研究は、科学技術振興機構JSTさきがけ、日本学術振興会科学研究費、ならびに新学術領域研究「植物多能性幹細胞」、「先進ゲノム支援」により行われました。

発表雑誌

- 雑誌名

- 「Nature Plants」

- 論文タイトル

- Curing cytoplasmic male sterility via TALEN-mediated mitochondrial genome editing.

- 著者

- T. Kazama*, M. Okuno, Y. Watari, S. Yanase, C. Koizuka, Y. Tsuruta, H. Sugaya, A. Toyoda, T. Itoh, N. Tsutsumi, K. Toriyama, N. Koizuka*, S. Arimura* (* Corresponding authors)

- DOI番号

- 10.1038/s41477-019-0459-z

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 生産・環境生物学専攻

准教授 有村 慎一(ありむら しんいち)

Tel:03-5841-8158

Fax:03-5841-5183

東北大学大学院農学研究科 応用生命科学専攻

助教 風間 智彦(かざま ともひこ)

Tel:022-757-4235

Fax:022-757-4232

玉川大学農学部 生物資源学科

教授 肥塚 信也(こいづか のぶや)

Tel:042-739-8248

Fax:042-739-8854

用語解説

- (注1)TALEN (Transcription Activator-Like Effector Nuclease)

: DNAの任意の塩基配列を認識して切断することができる人工制限酵素。ゲノム編集技術に用いられる。 RNAとタンパク質の分子が必要なCRISPRと異なり、TALENはタンパク質だけで構成されておりミトコンドリアへの局在がより簡単であるため、TALENを本実験に用いた。 - (注2) F1ハイブリッド

: 雑種強勢(遠縁の2系統を交雑した第一代は両親系統を凌ぐ生育をみせる現象)を利用した育種・農業生産方法。 - (注3) 細胞質雄性不稔性

: 核ゲノムの遺伝子ではなく、細胞質ゲノム(ミトコンドリアゲノム)に原因をもつ雄性不稔現象。植物は雌雄同体(雌雄同株)のものが多いが、細胞質雄性不稔性の植物体は雌株となる。この雌株を利用したF1ハイブリッド種子生産の現場では、手間のかかる除雄操作等をしなくても自殖、自家受粉を回避することができ、確実な他家交配が可能となるため、様々な作物で多用されている。 - (注4) 相同組換え

: DNAが相同もしくは極めて似た配列をもつ別分子のDNAと組換えること 異なる種の間で、雌雄の配偶子の間に不適合があり、次世代を残すことができなくなるメカニズムの総称。