D型インフルエンザウイルスを人工的に作出する技術(リバースジェネティクス法)を開発

- 発表者

- 石田 大歩(東京大学大学院農学生命科学研究科 博士課程)

村上 晋(東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授)

神木 春彦(東京大学大学院農学生命科学研究科 博士課程)

松郷 宙倫(東京大学大学院農学生命科学研究科 博士課程)

上間 亜希子(東京大学大学院農学生命科学研究科 特任助教)

堀本 泰介(東京大学大学院農学生命科学研究科 教授)

発表のポイント

- D型インフルエンザウイルスは、牛の死亡原因の多くを占める牛呼吸器病症候群(注1)の原因ウイルスと考えられています。

- 私たちは、D型インフルエンザウイルスを人工的に作出することが可能なリバースジェネティクス法(注2)の確立と最適化に成功しました。

- 本技術は、今後のD型インフルエンザウイルスの基礎研究やワクチン開発などの応用研究へ高く貢献するものです。

発表概要

最近、米国で発見された新しい型(D型)のインフルエンザウイルスは、疫学解析の結果、わが国を含む世界中に広がっており、牛の死亡原因の多くを占める牛呼吸器病症候群の原因ウイルスであることがわかってきました。しかし、そのウイルス性状については不明な点が多く、また、病気を予防するワクチンも実用化されていません。今回、私たちは、D型インフルエンザウイルスゲノム(注3)の塩基配列を詳細に解析し、その情報を基に感染性のウイルス粒子をプラスミドから人工的に構築するリバースジェネティクス技術の確立と最適化に成功しました。本技術は、今後のD型インフルエンザウイルスの基礎研究やワクチン開発などの応用研究に高く貢献することが期待されます。

発表内容

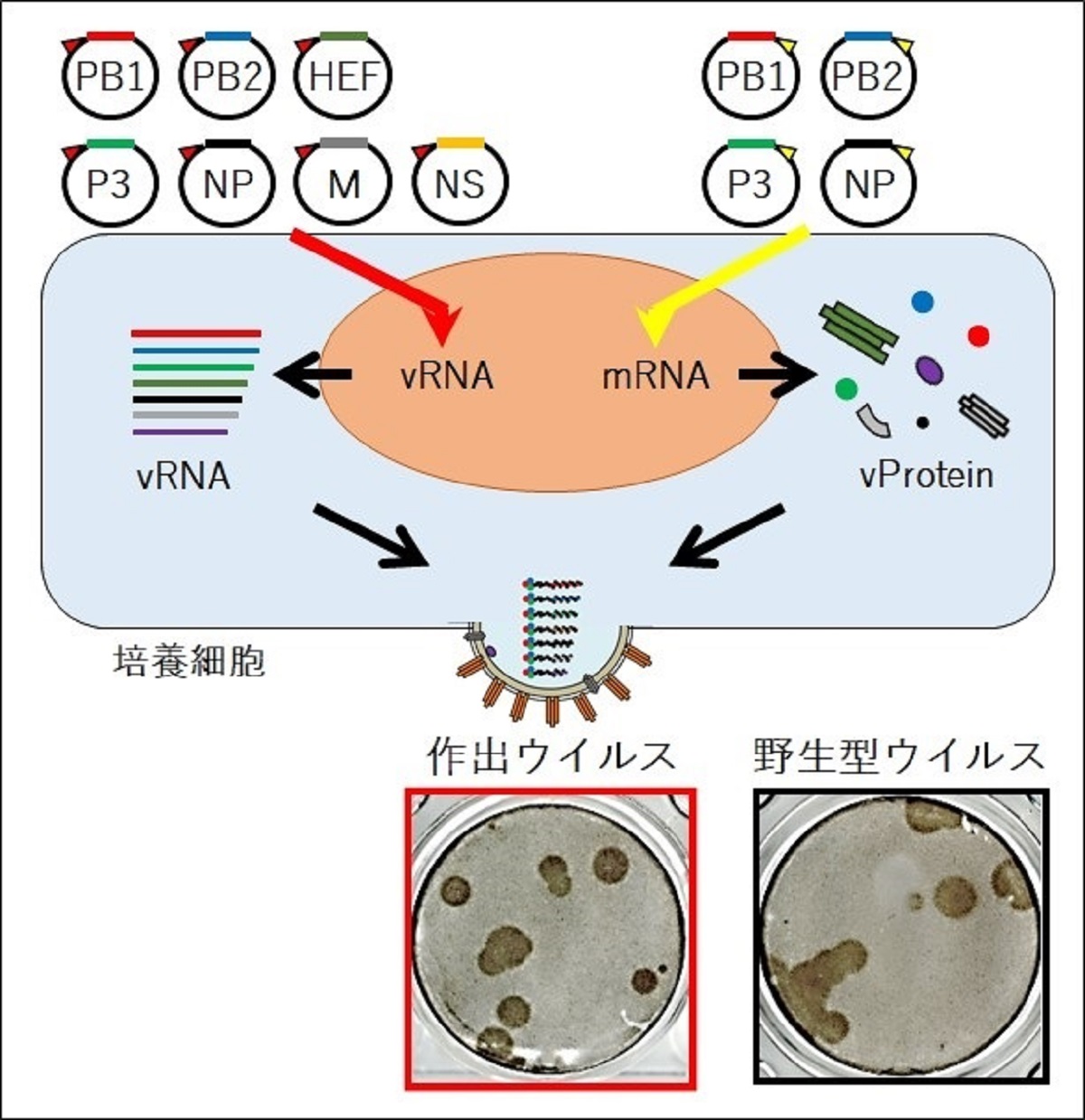

図 D型インフルエンザウイルスのリバースジェネティクス法

ウイルスRNA分節を合成する7種類のプラスミドとウイルスRNAの転写・複製を司る4種類のウイルスタンパク質を発現するプラスミドを同時に細胞に導入すると、細胞の中で全てのウイルスRNAとタンパク質が作られ、その結果、感染性のウイルスが作出されます。作出したウイルスは、野生型ウイルスと同等の細胞増殖性を示しました。丸いスポットがウイルスの増殖部位を示します。

インフルエンザウイルスは、粒子内部のタンパク質性状によりA型からD型に分類されます。A型ウイルスは人の季節性インフルエンザや鳥インフルエンザをひき起こし、時に社会に大きな影響を与えます。世界的大流行(パンデミック)をひき起こすのもA型ウイルスです。B型ウイルスも季節性インフルエンザの原因であり、C型ウイルスは幼児に軽い呼吸器症状を起こします。一方、D型ウイルスは2011年に米国の呼吸器症状の豚から初めて分離されましたが、その後の調査で、わが国を含め世界の畜産業に多大な経済的損失を及ぼしている牛呼吸器病症候群(BRDC)の原因ウイルスの一つであることがわかってきました。したがって、BRDCを制御するためにD型ウイルスに対する予防ワクチンの開発が家畜衛生分野における重要課題になっています。しかし、その開発にはウイルスの増殖機構や抗原性などの基礎データの獲得が必要です。他の型のインフルエンザウイルスでは、感染性の変異ウイルスをプラスミドから人工的に構築できるリバースジェネティクス法が確立しており、詳細な基礎研究に必須の解析技術として有効活用され、さらに、この技術を用いて作出された低温馴化弱毒変異ウイルス(注4)が、人のインフルエンザの生ワクチン株として実用化されています。今回、私たちは、D型ウイルスのリバースジェネティクス法の確立と最適化に初めて成功しました。

インフルエンザウイルスのリバースジェネティクス技術の開発には、ウイルスゲノム配列、特にウイルスRNAの転写・複製やRNA分節の粒子への取り込みに重要な構造を形成するゲノム分節末端の塩基配列に関する正確な情報が必要です。そこでまず、D型ウイルスのプロトタイプ株や日本株などのゲノム分節末端の塩基配列を独自に改変したRACE法(注5)により調べたところ、いくつかのゲノムRNA分節においては、すでに報告のある塩基配列とは最末端の塩基種が異なっていることを発見しました。次に、決定した正確な末端塩基配列を基に、ウイルスゲノム各7分節のcDNAを逆転写ポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)により増幅し、RNAポリメラーゼIのプロモーター/ターミネーター配列をもつRNA転写用プラスミドに挿入しました。加えて、ウイルスゲノムの転写・複製を司るウイルスRNAポリメラーゼタンパク質(PB2, PB1, P3)や核タンパク質NPを含むウイルスタンパク質の高度発現プラスミドを構築しました。これらのプラスミドを、各濃度比率を最適化した条件下で混合し、人結腸由来HRT18G細胞に導入し、さらにその培養上清を豚精巣由来ST細胞に接種することで、野生型ウイルスと同様な増殖性を示す感染性ウイルスの作製に成功しました(図)。さらに、この方法を用いることで、人為的な変異を導入した変異ウイルスが作出できることを明らかにしました。

今回、私たちが確立したD型インフルエンザウイルスの最適化したリバースジェネティクス技術は、任意のゲノム改変技術として、例えば、変異ウイルスを用いたウイルス増殖過程の解析や有効性の高いワクチンの開発に重要であるウイルス抗原性の解析などに活用できます。さらに、本技術は、呼吸器感染症であるD型インフルエンザのワクチン開発において、感染防御能をもつ粘膜抗体を誘導できる理想的な弱毒生ワクチン株の作出を可能にすることで、世界中で被害を及ぼしているBRDCの制御に大きく貢献することが期待されます。

発表雑誌

- 雑誌名

- 「Journal of Virology」

- 論文タイトル

- Establishment of a Reverse Genetics System for Influenza D Virus

- 著者

- Hiroho Ishida, Shin Murakami, Haruhiko Kamiki, Hiromichi Matsugo, Akiko Takenaka-Uema, Taisuke Horimoto

- DOI番号

- 10.1128/JVI.01767-19

- 論文URL

- https://jvi.asm.org/content/early/2020/02/20/JVI.01767-19.long

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 獣医微生物学研究室

准教授 村上 晋(むらかみ しん)

Tel: 03-5841-5398

Fax: 03-5841-8184

Email: amurakam<アット>mail.ecc.u-tokyo.ac.jp <アット>を@に変えてください。

教授 堀本 泰介(ほりもと たいすけ)

Tel: 03-5841-5396

Email: ahorimo<アット>mail.ecc.u-tokyo.ac.jp <アット>を@に変えてください。

用語解説

- 注1 牛呼吸器病症候群

様々なウイルスや細菌などの感染を原因とするウシの呼吸器複合病。肥育牛の死亡率が高く、ワクチン開発が世界的に期待されている。BRDC(bovine respiratory disease complex)とも呼ばれる。 - 注2 リバースジェネティクス法

インフルエンザウイルスのゲノムRNA分節およびタンパク質をコードするプラスミドを同時に培養細胞に導入することでウイルスを作製する方法。ゲノムRNA転写プラスミドに変異を導入することで、変異ウイルスを作出できる。 - 注3 D型インフルエンザウイルスゲノム

7分節のマイナス一本鎖RNAから成る。各分節(PB2, PB1, P3, HEF, NP, M, NS)はそれぞれのウイルスタンパク質をコードする。HEF分節はウイルス粒子表面のHEF (hemagglutinin-esterase-fusion)タンパク質をコードし、それに対する抗体が感染防御効果をもつ。 - 注4 低温馴化弱毒変異ウイルス

体温の低い上部気道では増殖するが、体温の高い肺組織では増殖しないため、病原性が低い。海外では、人のインフルエンザの生ワクチン株(FluMist®など)として使われている。鼻腔内に噴霧接種することで感染防御能をもつ分泌型IgA抗体を誘導できるため、不活化HAワクチンより効果が高い。 - 注5 RACE法

Rapid amplification of cDNA ends法の略。非翻訳領域の同定やプロモーター領域の解析などの目的で、人為的に付加したアダプター配列やポリメラーゼ連鎖反応(PCR)などを活用してcDNAの5′末端と3′末端の未知配列を同定できる。