国際貨物コンテナ迷入動物により狂犬病が日本に持ち込まれるリスクは36万年に1度

- 発表者

- 加藤 琢磨(東京大学大学院農学生命科学研究科 農学国際専攻 大学院生)

芳賀 猛(東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 教授)

杉浦 勝明(東京大学大学院農学生命科学研究科 農学国際専攻 教授)

発表のポイント

- 日本に到着する国際貨物コンテナに迷入した動物を介して、狂犬病が国内に持ち込まれるリスクを予測しました。

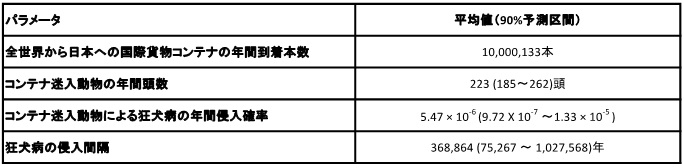

- リスク評価の結果、世界中から輸入コンテナに迷入した動物によって日本に狂犬病ウィルスが持ち込まれる年間確率は5.47✕10-6(90%予測区間:9.72✕10-7~1.33✕10-5)であり、これは、368,864 (90 %予測区間: 75,267~ 1,027,568) 年に一度に相当し、侵入リスクは非常に低いことを明らかにしました。

- また、侵入リスクは、仮に迷入動物がすべて逃走したとしても、7万年に1回であり、大したことはないことはないが、捕獲することはいずれにせよ侵入リスクの低減に貢献することが示されました。

発表概要

輸出国内において狂犬病ウイルスに感染した哺乳動物が、日本へ輸出される貨物コンテナに迷入し、生存したまま日本国内へ到着したのち、コンテナ開梱後に逃走することで狂犬病が日本国内に侵入する可能性が指摘されてきました。東京大学大学院農学生命科学研究科農学国際専攻の杉浦勝明教授らは、シミュレーションモデルを作成し侵入リスクを計算したところ、狂犬病ウイルスがこの経路を通じて日本に持ち込まれる年間確率は5.47✕10-6(90%予測区間(PI):9.72✕10-7~1.33✕10-5)、侵入間隔は368,864(90 %PI: 75,267 ~ 1,027,568)年に1度であり、地域別にみると東南アジア(4.54×10-6(90%PI:8.04×10-7~1.11×10-5))からの侵入リスクが最も高く、次いで東アジア、南アジアからの侵入リスクが高いと判明しました。また、他の地域からの侵入リスクは100万分の1以下と無視できるほど低いことがわかりました。

発表内容

世界的には毎年59,000人が狂犬病で死亡していると推定されています。そのほとんどはアフリカおよびアジアの開発途上国に暮らす15歳未満の子供たちです。狂犬病に感染した動物に咬まれることにより感染します。日本では、1950年に制定された狂犬病予防法によりワクチン接種と放浪犬の捕獲の2本柱から成る犬の狂犬病対策が強力に推進された結果、当時年間1000例ほど報告されていた犬の狂犬病は著しくその数が減り1957年の猫での発生を最後に現在まで1例も狂犬病の報告がありません。

日本では狂犬病の侵入防止のため狂犬病予防法に基づき、哺乳動物の厳格な輸入検疫制度など様々な予防措置が実施により、狂犬病の清浄状態が維持されています。しかし、年々、日本に到着する国際貨物コンテナ数が増える中で、コンテナに入り込み生きた状態で発見される動物が報告されており、これらの動物により狂犬病ウイルスが日本に持ち込まれる可能性が指摘されています。

東京大学大学院農学生命科学研究科農学国際専攻の杉浦勝明教授らは、輸出国において国際貨物コンテナに動物が紛れ込み、日本に到着するまで生存し、コンテナ開封時に逃走することにより狂犬病ウイルスが持ち込まれる確率を定量的に予測しました。

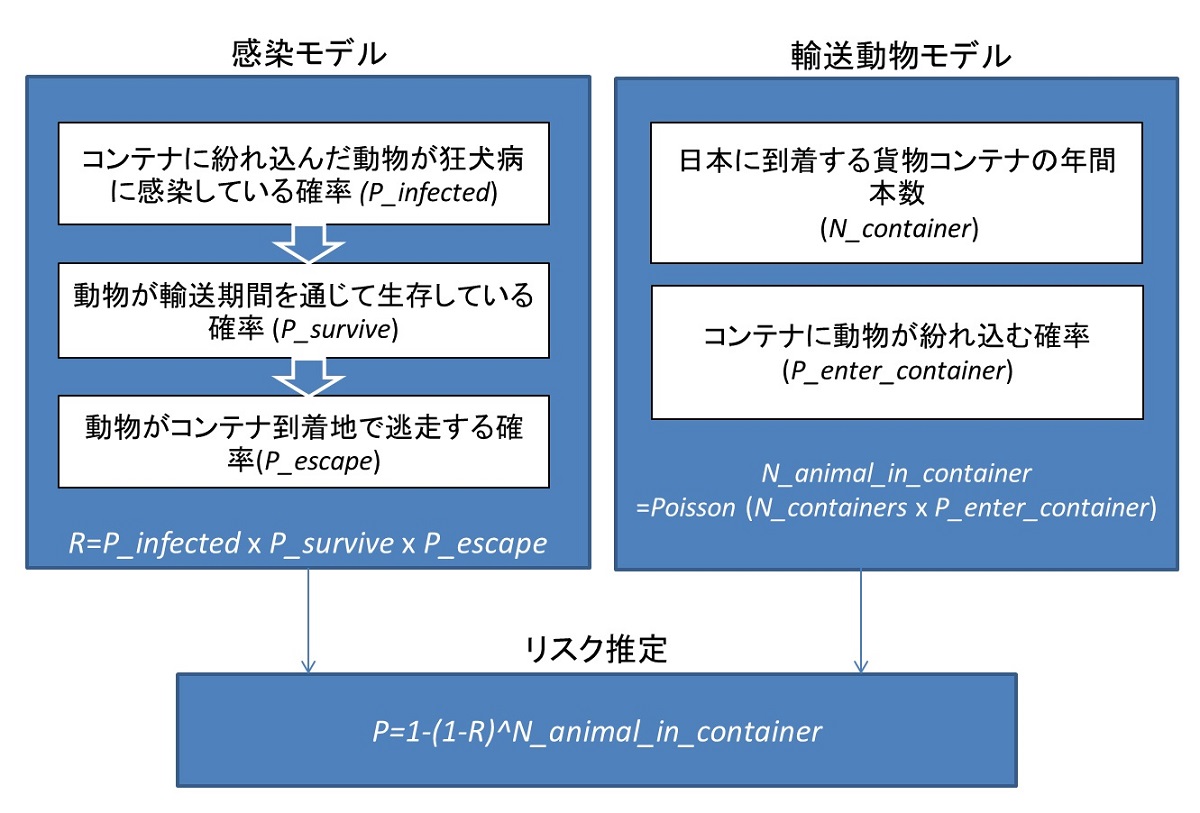

杉浦教授らが作成した侵入リスク評価モデル(図1)は、コンテナ内に迷入した感染動物1頭が到着地まで生存し、コンテナ開封時に逃走するシナリオを想定した「感染モデル」と日本に到着する迷入動物の頭数を予測する「輸送動物モデル」からなり、これら2つのサブモデルから日本への侵入リスクを世界の19の各地域について計算し、最後に統合することにより世界からの侵入リスクを計算しました。

その結果、狂犬病ウイルスがこの経路を通じて日本に持ち込まれる年間確率は5.47✕10-6(90%予測区間(PI):9.72✕10-7~1.33✕10-5)、侵入間隔は368,864(90 %PI: 75,267 ~ 1,027,568)年に1度であり、地域別にみると東南アジア(4.54×10-6(90%PI:8.04×10-7~1.11×10-5))からの侵入リスクが最も高く、次いで東アジアと南アジアからの侵入リスクが高く、他の地域からの侵入リスクは100万分の1以下と無視できるほど低いことが示されました。

さらに、シナリオアナリシスの結果、世界における狂犬病の発生が10倍に増加したり、日本に到着するコンテナ数が10倍に増加したり、迷入動物がすべて逃走したりした場合でも侵入リスクは、数万年に1回程度であり、この経路による侵入リスクはいずれにしても低いことが示されました。コンテナ開封時に動物の逃走を防止すること(捕獲すること)は、侵入リスクを低水準に維持するのに貢献することが示されました。

発表雑誌

- 雑誌名

- Preventive Veterinary Medicine

- 論文タイトル

- Quantitative risk assessment of the introduction of rabies into Japan through animals accidentally placed in international freight containers

- 著者

- Takuma Kato, Takeshi Haga, Katsuaki Sugiura*(*責任著者)

- DOI番号

- 10.1016/j.prevetmed.2020.105179

- 論文URL

- https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2020.105179

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 農学国際専攻 国際動物資源科学研究室座

教授 杉浦 勝明(すぎうら かつあき)

Tel:03-5841-5383

E-mail:aksugiur<アット>mail.ecc.u-tokyo.ac.jp <アット>を@に変えてください。