森から川へ陸生動物が落ちてくる季節の長さが川の生態系を変える

- 発表者

- 瀧本 岳(東京大学大学院農学生命科学研究科 生圏システム学専攻 准教授)

佐藤 拓哉(神戸大学大学院理学研究科 准教授)

上田 るい(神戸大学大学院理学研究科 大学院生)

発表のポイント

- 森から川への陸生昆虫の供給期間が集中的な場合、アマゴ同士の餌をめぐる競争が緩和され、どのアマゴもまんべんなく成長し、体サイズの個体差が小さくなった。対して、陸生昆虫の供給期間が持続的な場合、大きなアマゴが陸生昆虫を独占して独り勝ちする魚社会になり、大きなアマゴばかりが成長し、体サイズの個体差が大きくなった。

- 陸生昆虫の供給期間が集中的な場合と持続的な場合で、河川の底生動物の生息個体数や落葉破砕速度は大きく異なった。しかも、この結果は、魚に食べられやすい底生動物が優占する実験区でのみ確認された。

- 生態系がつながる期間の長さが生態系に及ぼす影響を初めて明らかにした。気候変動は生物の季節性を大きく変化させているため、本研究の成果は気候変動に対する生態系の応答を理解・予測する上でも重要な示唆を与える。

発表概要

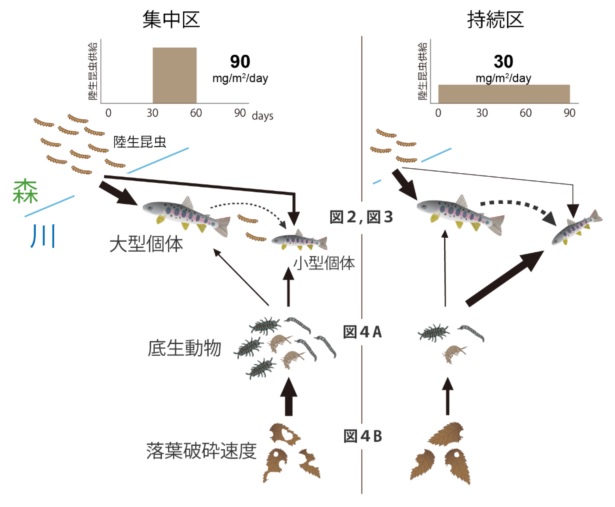

図1 陸生昆虫供給の期間が河川生態系に及ぼす影響の概要

集中的な陸生昆虫供給は、アマゴの種内競争を緩和することで、体サイズ差を小さくした。集中区では、多くのアマコが陸生昆虫を食べ、底生動物への捕食圧が低下した。その効果は、底生動物の生息個体数や落葉破砕速度に波及した。実線の矢印は捕食一被食関係を、破線の矢印は種内競争の強さを示す。矢印の太さは影響の大きさを示す。

東京大学大学院農学生命科学研究科の瀧本岳准教授と神戸大学大学院理学研究科の佐藤拓哉准教授・上田るい(大学院生)からなる研究グループは、河川の食物網構造と生態系機能に対し、隣接する森の虫が川に落下して魚の餌となる季節の長さが、大きな影響を及ぼすことを明らかにしました。 本研究の結果は、森の季節性が変化すると、その影響が隣接する川の生態系にまで及ぶことを実証するものであり、気候変動による生態系への影響予測にも重要な示唆を与える知見です。 この研究成果は、3月4日(現地時間)に、英科学誌「Journal of Animal Ecology」に掲載されました。

詳細はこちらをご覧下さい。

発表雑誌

- 雑誌名

- Journal of Animal Ecology

- 論文タイトル

- The effects of resource subsidy duration in a detritus-based stream ecosystem: a mesocosm experiment

- 著者

- Takuya Sato, Rui Ueda and Gaku Takimoto