高血圧症に対する新たな予防標的としての延髄代謝型グルタミン酸受容体の可能性

- 発表者

- 許 筑甯 (東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 博士課程:研究当時)

関澤 信一 (東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 准教授)

栃内 亮太 (東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 助教)

桑原 正貴 (東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 教授)

発表のポイント

- 高血圧の原因として、延髄におけるグルタミン酸を介したシグナル伝達による血圧反射機能の低下が示唆されている。そこで、延髄背側部へ代謝型グルタミン酸受容体作動薬を持続投与することにより高血圧発症を抑制できるかどうか研究を行った。

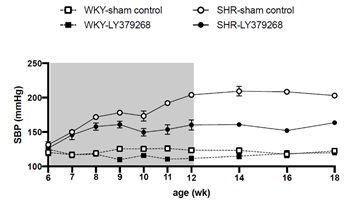

- 高血圧自然発症ラット(SHR)では、6週齢から12週齢の間に収縮期血圧が80mmHg以上も上昇し200mmHgを超えたのに対して、投与群では160mmHg程度までの上昇しか示さず、また投与終了後6週間以上に渡ってこの状態が保たれた。

- 本研究結果は、延髄背側部における代謝型グルタミン酸受容体が、高血圧発症抑制の新規治療標的になり得ることを示している。

発表概要

血圧反射機能の低下は高血圧の原因の一つとされており、その機構に延髄背側の孤束核(NTS)が関与していると考えられている。NTSのニューロンは、シナプスにおいてグルタミン酸を介して情報入力を受けており、また同様にグルタミン酸を介して高次ニューロンへと情報を伝達し、血圧調節にとって重要な働きをしている。Gタンパク質共役型・代謝型グルタミン酸受容体(mGluR)は、圧反射経路におけるグルタミン酸の伝達を調節する役割を果たしている。脳幹に存在するグループ II mGluRのサブタイプ2及び3(mGluR2/3)を一過性に刺激すると、血圧や交感神経活動に影響を与えることが知られている。そこで本研究では、高血圧自然発症ラット(SHR)の延髄背側部にあるmGluR2/3を慢性的に刺激することで、自律神経系機能を変調させることにより高血圧症の増悪を緩和できるのではないかと仮説を立て実験を遂行した。LY379268(mGluR2/3作動薬;0.40μg/日)をSHRの延髄背側部に6週齢から12週齢まで慢性的に投与すると、対照群おける収縮期血圧の上昇と比較して約40mmHg低いレベルの血圧上昇しか認められなかった。この血圧上昇の抑制には、反射性性徐脈の改善効果や心拍変動解析結果による副交感神経系活動の亢進に起因する可能性が示唆された。血中カテコラミン濃度や心エコーには投薬による影響は認められなかった。WKYと比較してSHRでは、延髄背側部におけるmGluR2のmRNA発現量が有意に減少していた。以上の結果は、脳幹背側部におけるmGluR2/3を介した反射機構が、高血圧症の新たな治療標的として有望な可能性を示唆している。

発表内容

図1 グループ II代謝型グルタミン酸受容体(mGluR)作動薬(LY379268)の有無によるSHRとWKYにおける収縮期血圧の経時変化。灰色部は6週間の投薬期間。WKYでは計測期間中、収縮期血圧は正常値を示しているが、SHRでは12週齢でほぼ定常な高血圧状態に達している。しかしながら、LY379268投薬群の収縮期血圧は対照群と比較して有意に低く、18週齢の時点でも同様であった。これは、維持すべき血圧の設定値が通常のSHRのそれよりも低い値で固定・記憶された可能性を示唆するものであり、長期的な血圧調節を可能にするメカニズムであるかもしれない。

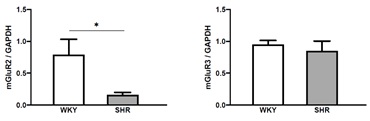

図2 mGluR2およびmGluR3の相対的なmRNA発現量。mGluR2の発現量はWKYに比べてSHRでは有意に低かったが、mGluR3は両系統間に発現量の差は認められなかった。

高血圧は、脳・心血管疾患の主要な危険因子の一つであり、血圧異常の進行を防ぐために食事管理や運動などの様々な介入が、健常者だけでなく高血圧患者にも推奨されている。しかしながら、目標とする血圧値を維持することは困難な場合が多く、既存の薬剤では標的とされていない未知のメカニズムが関与していると考えられる。血圧の制御機構の一つとして圧反射機構が存在しており、末梢圧受容器からの血圧情報はグルタミン酸作動性シナプスを介して延髄背側の孤束核ニューロンへ伝達され、反射弓の求心路を形成している。高血圧症の患者では圧反射機構の感受性が低下しており、グルタミン酸による情報伝達機構に変調を来たしていることが想定されたことから、当該部への薬物介入により、高血圧症発症を抑制できるのではないかと考えた。先行研究において、孤束核ニューロンのグループ II代謝型グルタミン酸受容体(mGluR)作動薬(LY379268)に対する応答性が、正常の血圧値を有するラットと比較して高血圧自然発症ラット(SHR)では鈍くなっていることが判っており、本研究においてグループ II mGluRの刺激が重要であると仮説を立てた。

SHRは6週齢以降に高血圧を発症していくことから、6~12週齢の間、SHR及びその対照系統であるWistar Kyoto Rat(WKY)の延髄背側部にLY379268を0.40 μg/日の用量で浸透圧ポンプを用いて持続投与した。血圧及び心拍数をテールカフ法により非侵襲的に経時的に測定した。さらに、心拍変動解析による自律神経系活動の評価、超音波検査による心機能及び腎機能の評価、血中カテコールアミン濃度の測定、圧反射機能検査、脳幹におけるグループ II mGluRのmRNA発現量の評価も行った。WKYでは、投薬群及び対照群共に、いずれの測定時期においても収縮期血圧は正常値を示した。SHR対照群の収縮期血圧は、12及び18週齢で204 ± 2 mmHg及び203 ± 6 mmHgであり、重度の高血圧症状が確認できたのに対し、SHR投薬群では、12週齢で160 ± 15 mmHg、投薬終了後6週間である18週齢においても164 ±5 mmHgであり、軽中等度の高血圧状態であった(図1)。また、SHR投与群では圧反射機能である反射性徐脈の改善が認められた。心拍変動解析の結果も踏まえて考えると、グループ II mGluRの刺激で副交感神経系活動が優位になることにより、高血圧症の重篤化を防いでいる可能性が示唆された。一方、交感神経系活動への影響や循環器系の器質的な変化はほとんど認められなかった。延髄背側部におけるグループ II mGluRのサブタイプであるmGluR2のmRNAの発現量は、投薬の有無に係わらず、SHRではWKYに比べて有意に低かった(図2)。

本研究は、 延髄グループ II mGluR が高血圧症発症又はその増悪に大きく関与していることを明らかにした。これは、グループ II mGluR が高血圧治療或いは予防のための標的となりうることを示唆しており、drug delivery system等を用いることにより、ヒト臨床への応用が期待される。

発表雑誌

- 雑誌名

- PLoS One

- 論文タイトル

- Chronic Stimulation of Group II Metabotropic Glutamate Receptors in the Medulla Oblongata Attenuates Hypertension Development in Spontaneously Hypertensive Rats

- 著者

- Julia Chu-Ning Hsu, Shin-ichi Sekizawa, Ryota Tochinai, Masayoshi Kuwahara

- DOI番号

- 10.1371/journal.pone.0251495

- 論文URL

- https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0251495

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 獣医衛生学教室

准教授 関澤 信一(せきざわ しんいち)

教授 桑原 正貴(くわはら まさよし)

Tel:03-5841-5390

E-mail:ssekizaw<アット>g.ecc.u-tokyo.ac.jp

akuwam<アット>g.ecc.u-tokyo.ac.jp <アット>を@に変えてください。