北太平洋外洋移行域表層のマイクロプラスチック分布実態を解明

- 発表者

- 宮園 健太郎(東京大学大学院農学生命科学研究科 大学院生)

山下 麗(東京大学大気海洋研究所 特任研究員)

宮本 洋臣(水産研究・教育機構 水産資源研究所 主任研究員)

Nurul Huda Ahmad Ishak(東京大学大学院農学生命科学研究科 農学共同研究員:当時)

田所 和明(水産研究・教育機構 水産資源研究所 主幹研究員)

清水 勇吾(水産研究・教育機構 中央水産研究所 グループ長:当時)

高橋 一生(東京大学大学院農学生命科学研究科 教授)

発表のポイント

- 亜熱帯循環と亜寒帯循環の境界である北太平洋移行域外洋表層のマイクロプラスチック密度は30年で約15%以上増加。

- 中央太平洋移行域に太平洋ゴミベルトに匹敵する高密度集積域が存在。

- 高密度集積域では、従来沿岸域に留まると考えられていた、より小型で透明フィルム状のマイクロプラスチックが主体であり、汚染が外洋域に広く及んでいる可能性を示した。

発表概要

海洋に流出したプラスチックが生態系に悪影響を与える可能性が指摘されています。汚染の実態把握と影響予測のためには、海洋の何処にどのような形でプラスチックが集積しているのかについての情報が不可欠ですが、広大な海洋での調査の機会は限られ、とくに外洋域での知見が大幅に不足しています。東京大学大学院農学生命科学研究科、大気海洋研究所、水産研究・教育機構らの研究グループは、日本を含むアジア諸国から流出したプラスチックゴミを太平洋外洋域へと輸送する黒潮続流の影響を強くうける北太平洋移行域において東西方向4000kmにわたる海域の調査を実施しました(図1)。その結果、浮遊プラスチックゴミ分布は移行域の東西で大きく異なることが示されました(図2)。日本沿岸に近い西側海域では暖水渦や準定常流などの収束域(注1)に集中して分布し、その平均密度(6.8万個/km2)は30年前よりも15%以上高い値を示しました。一方、東側海域では強い海流が存在しない静穏海域に、最大で390万個/km2を越える浮遊プラスチックゴミが分布する高密度汚染海域が存在していました。また、この高密度域では一般に外洋では比較的少ないとされてきた、より小型で透明フィルム状のプラスチックが主体となっていました(図2)。本研究の結果は、太平洋外洋域のプラスチック汚染が従来の想定を越えて広い範囲で確実に進行していることを示すと同時に、その分布や輸送過程には私たちが知らない多くの過程が残されていることを意味しています。今後は、時空間的な調査範囲をさらに拡大し、海洋に流入したプラスチックの分布変動や細分化の過程を詳細に把握するとともに、ホットスポット的に分布する高密度域の形成過程や生態系に対する影響について、より詳細な調査が重要になると考えられます。

発表内容

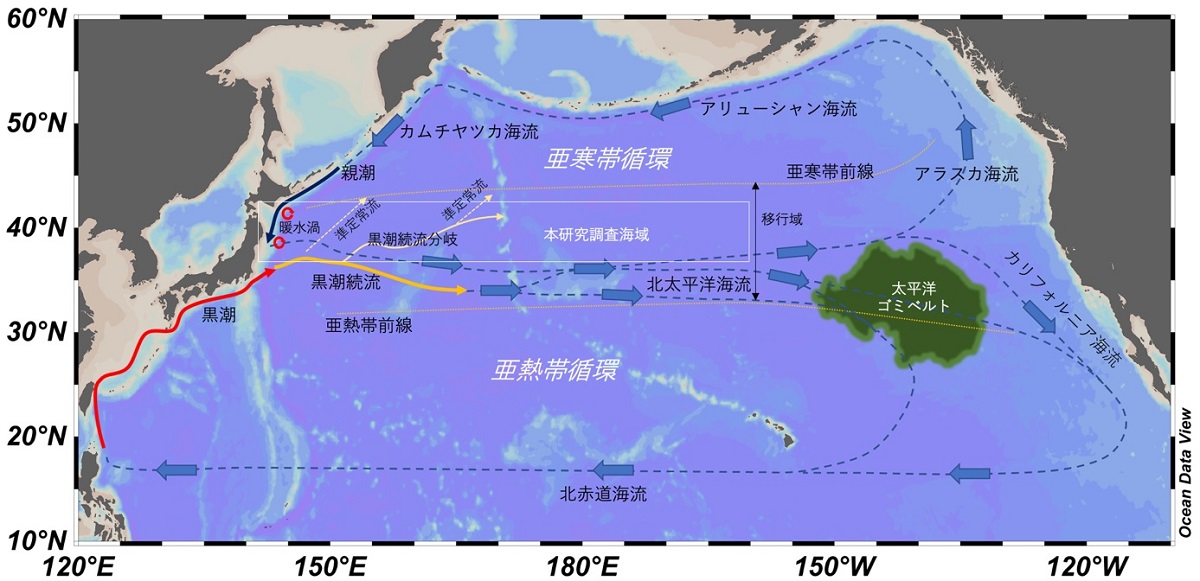

図1 本研究調査海域と周辺海流・海洋構造分布模式図(Roden 1975, Yasuda 2003, Howell et al. 2012, Kida et al.2015, Lebreton et al. 2018を参考に作図)。時計回りの亜熱帯循環と、反時計周りの亜寒帯循環に挟まれた海域が移行域。太平洋ゴミベルトに集積する浮遊プラスチックの約9割が北太平洋西岸から移行域を通って運ばれてくるとされているが、輸送の実態や、それ以外の海域における分布は不明である。

図2 北太平洋移行域における浮遊プラスチックゴミ分布と海流・海面高度との関係(中央)および、東西高密度分布域におけるサイズ・色彩組成(上)と形状の組成(下)。赤色の強い海域は周囲に比べて海面高度が高く海水が収束しやすい。

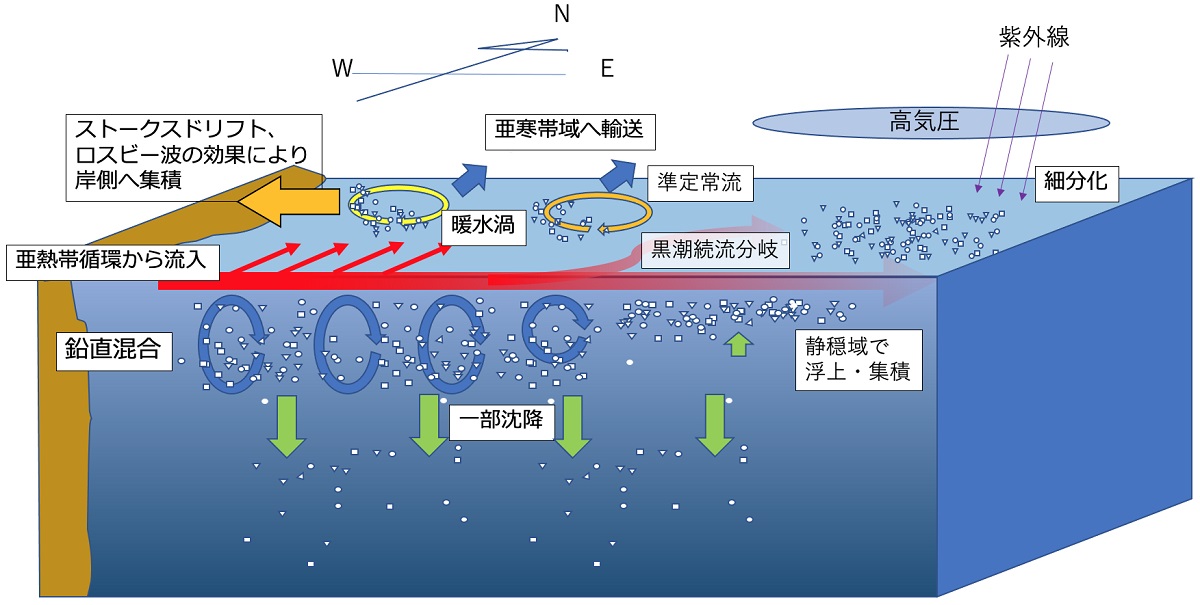

図3 本調査結果から想定される北太平洋移行域における浮遊プラスチックゴミの動態(仮説)

第二次世界大戦後に急速に普及したプラスチックは、現代社会を維持する上でなくてはならない素材ですが、適切に廃棄処理されなかったものの一部が海洋に流出することで引き起こされる海洋プラスチック汚染が近年大きな問題となっています。とくに大きさが5mm以下のマイクロプラスチックは生物に誤食されやすく、プラスチックのもつ粒子毒性や、含有される様々な化学物質と生物濃縮を通して生態系全体に悪影響を与える可能性が指摘されており、その動態把握と影響予測が急務となっています。

一般に海洋に流出するプラスチックの多くは比重が軽く、微生物によって容易に分解されないので半永久的に海洋表層を漂っていると考えられてきました。しかしながら、近年の調査の進展から現在全海洋の表層に漂流するプラスチックの総量は過去の流入値から推定される存在量の10%にも満たないことが示されています。このことは、海洋に流入したプラスチックの殆どが、現在私たちが知らない形で海洋生態系のどこかに集積し続けていることを意味しています。太平洋を対象にした計算結果では海表を漂うプラスチックゴミは約3年で表層から除去されていると見積もられ、とくに1mm以下の小型粒子が消失に寄与していることが示唆されていますが、その実態は明らかにされていません。海洋に流出したプラスチックの動態を理解する為には、現場の分布実態調査、とくに外洋域や深海など調査が進んでいない領域における知見の拡充が不可欠です。

今回、東京大学大学院農学生命科学研究科、東京大学大気海洋研究所、水産研究・教育機構らの研究グループは、北太平洋移行域およびその沖合海域における浮遊プラスチックゴミの分布実態を調査しました。この海域は、黒潮が房総半島沖を離岸し、東へと向きを変えた黒潮続流の影響を強く受けており、東南アジア、日本を含む東アジア諸国から流出したプラスチックゴミを太平洋外洋域へと輸送する主要なルートとなっていますが(図1)、調査対象海域が広いため全容を把握するための系統的な調査は殆ど実施されていませんでした。この問題点に対処するため研究グループは、2016年に水産庁および水産研究・教育機構が東西方向4000kmにわたる移行域で実施した資源加入調査表層曳試料に含まれていた浮遊プラスチックゴミを再分析しました。分析の結果、移行域の浮遊プラスチックゴミ分布は海況の影響を強く受け、さらにその集積機構や組成は経度180度を境に東西で大きく異なることが明らかとなりました(図2)。移行域の西側では、とくに三陸沖〜東経155度に存在する暖水渦や準定常ジェットなどの収束域(注1)に浮遊プラスチックゴミが集中して分布していることが明らかとなりました。また、その平均密度は1平方キロメートルあたり約6.8万個と、同海域で1985〜1989年に実施された調査値よりも15%以上高く、この海域において30年間で確実に外洋表層のプラスチック汚染が進行していることが示されました。また、沿岸域で比較的多い発泡スチロールや釣り糸状のプラスチックは沖に行くほど出現しなくなることから、生物付着などにより表層から早い段階で取り除かれていることが示されました。一方、経度180度以東の移行域東側では観測域東端にあたる西経165度付近の表層流が弱く静穏な海域に、1平方キロメートルあたり平均50万個、最大で390万個を越える浮遊プラスチックゴミが分布する高密度汚染海域が存在していることが初めて明らかとなりました。これは本海域の南東に位置する太平洋ゴミベルトと同レベルか或いはそれ以上の密度に匹敵します。更にこの海域の浮遊プラスチックゴミは、1mm以上の大型の粒子状プラスチックが優占する他の海域と異なり、その主体が1mm以下の透明フィルム状プラスチックが優占するという特徴がありました(図2)。従来、このような小型、フィルム状のプラスチックは、浮力が小さいことから、外洋まで運ばれにくいと考えられてきましたが(注2)、本研究の結果はその予想と大きく矛盾します。この矛盾を説明する仮説のひとつとして、実際の海洋では、一般的な調査では採集範囲外となる深度1m以深に、浮力の小さいプラスチックゴミが広く存在しており、これが静穏な海況下で表層に浮上・集積していた状態を、今回の調査が捉えたという可能性が考えられます。今回見つかった高密度汚染域は半定常的に北太平洋亜熱帯高気圧に覆われていることから、静穏な海況下で表層に集積したプラスチックが、紫外線の作用によって劣化し、更に細分化が進行していた可能性も考えられます(図3)。レジ袋等の包装資材として利用される透明フィルム状のプラスチックは、大量に消費廃棄されるプラスチックの代表ですが、外洋表層から大量に見つかることはあまりありません。本研究結果は、このような従来外洋へは流出していないと考えられていた、透明フィルム状のプラスチックが、実際には細分化された形で「水面下」に大量に分布している可能性を示しています。今後は、より広い範囲においてその分布や細分化の過程に関する調査を実施することが、海洋プラスチック汚染の実態把握と影響予測において重要になると考えられます。

本研究は、「東京大学ー日本財団 FSI 海洋ゴミ対策プロジェクト」の成果の一部です。

発表雑誌

- 雑誌名

- Marine Pollution Bulletin

- 論文タイトル

- Large-scale distribution and composition of floating plastic debris in the transition region of the North Pacific.

- 著者

- Miyazono, K., R. Yamashita, H. Miyamoto, N, H. A. Ishak, K. Tadokoro, Y. Shimizu, K. Takahashi*

- DOI番号

- 10.1016/j.marpolbul.2021.112631

- 論文URL

- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X21006652

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 水圏生物科学専攻 水圏生物環境学研究室

教授 高橋 一生(たかはし かずたか)

Tel:03-5841-5290

E-mail:kazutakahashi<アット>g.ecc.u-tokyo.ac.jp <アット>を@に変えてください。

用語解説

- 注1 収束域

海水が集まり収束する海域。 - 注2 プラスチックの浮力

浮遊プラスチックゴミの主体を占めるポリエチレン、ポリプロピレンなど海水より比重の軽い素材の場合、その浮力は比表面積(体積あたりの表面積)が大きい粒子ほど小さい。小型粒子やフィルム状の粒子は、比表面積が大きいため、生物付着などの影響によって浮力を失いやすく、容易に表層から取り除かれることから、外洋まで輸送されにくいと考えられている。