一度低下したら戻らないと考えられていた「セルロースナノファイバーの結晶性」を回復できることが明らかに ~持続可能なバイオポリマー材料の物性制御に向けた新たな戦略~

- 発表者

- 大長 一帆(東京大学 大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 JSPS特別研究員PD)

小林 加代子(東京大学 大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 特任助教:研究当時/

現 京都大学 大学院農学研究科 助教)

藤澤 秀次(東京大学 大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 助教)

齋藤 継之(東京大学 大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 准教授)

発表のポイント

- 不可逆だとされていた「セルロースナノファイバーの結晶性」を回復させることに成功した。

- 結晶性の回復により、セルロースナノファイバーの物性が向上した。

発表概要

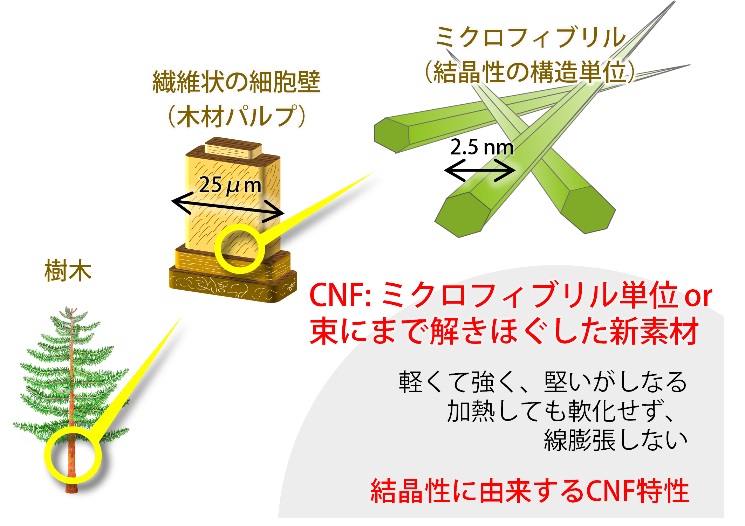

低炭素社会の実現において、バイオマスの高度な利活用が急務とされています。木質資源は豊富なバイオマスであり、その固形分の約50%を占めるセルロースの利活用は重要です。近年注目の活用例として、セルロースナノファイバー(CNF)が挙げられます。CNFとは、樹木の細胞壁(紙パルプとして産業利用)を、細胞壁の構成物質であるセルロースの「ミクロフィブリル単位」または「微細なミクロフィブリル束」にまで解きほぐした新素材です(図1)。

CNFは、結晶性の繊維状粒子であり、1) 軽くて強く、堅いがしなる、2) 熱しても軟化せず、膨張しない、3) 絶縁性で誘電率が高い、などの優れた特性を兼ね備えています。実用化に向けた研究開発は多岐にわたり、複合化によるプラスチック補強から、食品・化粧品の添加剤といった機能用途にいたるまで、延べ2,000社以上の企業で用途探索が進められてきました。しかし、依然としてCNFの実用化は限定的であり、いくつかの本質的な課題も浮き彫りになってきました。このような背景には、CNF構造の理解が著しく遅れている現状があります。そこで我々は、CNF固有の機能・性能を左右する結晶性に着目しました。

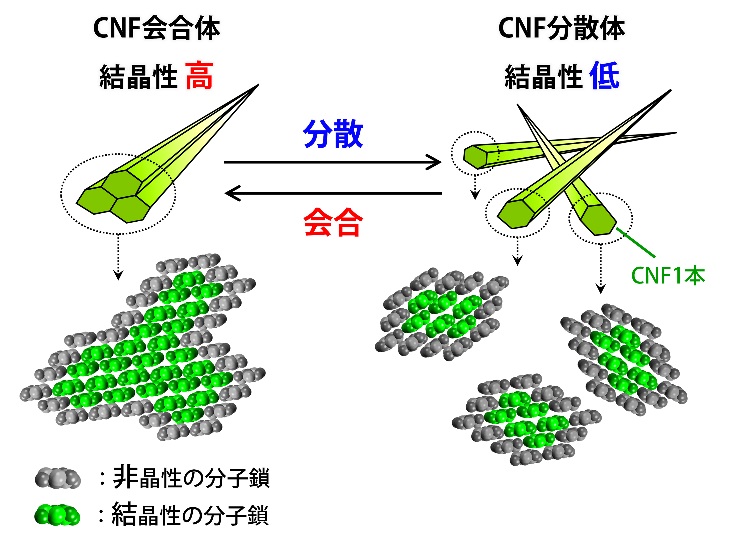

我々は以前、木材パルプ中のミクロフィブリルがCNFとして分散する際に、CNFの結晶性が著しく低下することを報告しました。では、分散により低下した結晶性は、会合により回復しないのだろうか?この素朴な疑問を解消すべく、今回我々は、分散しているCNFを会合させ、得られたCNF会合体の結晶性を解析しました。その結果、会合体中でCNF間の相互作用が強ければ強いほど、CNF間の界面が結晶化するという新たな現象を見出しました(図2)。また、界面の結晶化により、CNF会合体の弾性率や熱伝導率が向上することも分かりました。

以上のことから、CNFの結晶性は、分散と会合に支配されており、「粒子間相互作用により結晶性が回復する」と結論できます。従来、CNFの結晶性は不可逆であると考えられてきました。本研究の成果をもとに、「CNFの分散と会合の制御」が今後さらに、CNFの結晶性を任意に操作する技術体系へと発展することも期待できます。CNFの結晶性操作を実現できるならば、CNFを産業資材として高度に品質管理・制御する技術として活用できると考えられます。

本研究は、JST来社会創造事業 (JPMJMI17ED)、JSPS科研費 (18K14501; 20J12793; 20K15567; 21H04733)、木材合板博物館PHOENIX研究助成金、次世代若手共同研究課題(20205012)の助成を受けた研究です。

発表雑誌

- 雑誌名

- Angewandte Chemie International Edition

- 論文タイトル

- Recovery of the Irreversible Crystallinity of Nanocellulose by Crystallite Fusion: A Strategy for Achieving Efficient Energy Transfers in Sustainable Biopolymer Skeletons

- 著者

- Kazuho Daicho*, Kayoko Kobayashi, Shuji Fujisawa, Tsuguyuki Saito* (*責任著者)

- DOI番号

- 10.1002/anie.202110032

- 論文URL

- https://doi.org/10.1002/anie.202110032

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 製紙科学研究室

准教授 齋藤 継之(さいとう つぐゆき)

Tel:03-5841-5271

研究室URL: http://psl.fp.a.u-tokyo.ac.jp/