鼻閉(辛い鼻づまり)の原因物質の発見

- 発表者

- 宮田 佳奈(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用動物科学専攻 修士課程:研究当時)

橘 侑里(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用動物科学専攻 博士課程:研究当時)

堀上 大貴(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用動物科学専攻 特任研究員:研究当時)

山本 晃子(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用動物科学専攻 修士課程:研究当時)

中村 達朗(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用動物科学専攻 特任講師)

小林 幸司(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用動物科学専攻 特任助教)

村田 幸久(東京大学大学院農学生命科学研究科 応用動物科学専攻 准教授)

発表のポイント

- 鼻閉を起こしたアレルギー性鼻炎のモデルマウスの鼻腔洗浄液には、脂質の代謝産物である15-hydroxy eicosadienoic acid(15-HEDE)が高濃度に検出された。この物質は組織の血流を増やし、炎症を増強する作用を持つことがわかった。

- マウスの鼻に15-HEDEを投与すると、鼻粘膜が腫れて鼻腔が狭窄し、鼻閉が起こった。

- 15-HEDEは花粉症などのアレルギー性鼻炎で起こる鼻閉(辛い鼻づまり)の原因物質である可能性がある。この産生を抑えることができれば、鼻づまりを解消できる画期的な治療法になる。

発表概要

アレルギー性鼻炎になるとくしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状がでる。特に鼻づまりは患者にとって厄介な症状であり、QOLを大きく低下させる。この鼻づまりは、鼻粘膜に走行する血管の血流量の増加や透過性の亢進によって引き起こされるが、その原因物質は明らかになっていない。本研究では、アレルギー性鼻炎モデルマウスの鼻汁中に、濃度が高く検出された15-hydroxy eicosadienoic acid(15-HEDE、注1)が血管の機能に与える影響と、鼻炎症状に与える影響を調べた。

卵白アルブミンをマウスに腹腔内・経鼻投与することによりアレルギー性鼻炎モデルを作製して、その鼻汁(鼻腔洗浄液、注2)を回収した。質量分析により液中の脂質濃度を測定したところ、他の脂質と比較して高濃度の15-HEDEが検出された。摘出したマウスの大動脈に、15-HEDEを投与したところ、大動脈は弛緩し、この弛緩反応は電位依存性K+チャネル(注3)の阻害によって抑制されることが分かった。続いて、15-HEDEをマウスの耳に処置したところ、耳介の血管の弛緩と透過性の亢進が観察された。さらに、15-HEDEをマウスの鼻に処置したところ、鼻粘膜の肥厚と鼻閉症状である呼吸頻度の減少が認められた。

つまり、アレルギー性鼻炎において産生濃度が上昇する15-HEDEは、鼻粘膜の血管を弛緩させて血管透過性を亢進させることで、鼻閉を増悪させる因子であることが示された。

発表内容

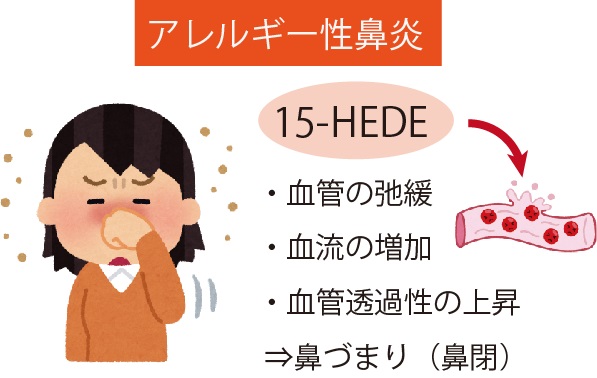

図1 研究概略図

アレルギー性鼻炎を起こしたマウスの鼻腔には15-HEDEが多く産生されていた。この15-HEDEは血管の弛緩、血流の増加、血管透過性の上昇を起こすことで鼻粘膜に浮腫を起こし、鼻づまり(鼻閉)を起こす可能性が示された。

花粉症などのアレルギー性鼻炎はくしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状を呈する疾患である。現在国民の3人に1人が罹患すると言われ、その患者数は現在も増加している。アレルギー性鼻炎の症状の中でも、鼻づまり(鼻閉)は睡眠障害を引き起こし、患者のQOLを著しく低下させる厄介なものであるため、その緩和・治療方法の開発が求められている。

鼻閉は、鼻粘膜における血管の血流量の増加や透過性の亢進によって引き起こされる。つまり、鼻閉を治療するためにはまず、鼻粘膜の血管を刺激する物質を見つけ出す必要がある。アレルギー性鼻炎の患者の鼻粘膜では、脂質代謝物を含む様々な生理活性物質が産生されることが報告されているが、未だ生理活性が不明なものも多い。過去の研究において我々は、エイコサジエン酸の代謝産物である15-hydroxy eicosadienoic acid(15-HEDE、注1)と呼ばれる脂質が、アレルギー性鼻炎モデルマウスの鼻腔中に多く産生される可能性を見出した(Nakamura FASEB J 2021)。本研究では、15-HEDEが血管の機能と鼻炎症状に与える役割を評価することを目的とした。

卵白アルブミン抗原を、BALB/cマウスの腹腔内及び鼻腔内に複数回処置すると、鼻粘膜の浮腫や鼻腔の狭窄など、鼻閉の症状が観察された。このマウスの鼻腔洗浄液(注2)を採取して、質量分析により液中の脂質濃度を測定したところ、約0.6 ng/ml の15-HEDEが検出された。これは有名な炎症性の脂質であるプロスタグランジンD2やトロンボキサンA2よりも高い濃度であった。

15-HEDEが血管の機能に与える影響を評価するため、マウスの摘出大動脈を用いた収縮・弛緩 実験を行った。その結果、0.1-3μMの15-HEDE処置はトロンボキサンA2受容体作動薬であるU46619によって収縮させた血管を内皮非依存的に弛緩させた。その弛緩反応は、電位依存性K+チャネル(注3)阻害剤である4-aminopyridineによって有意に抑制された。一方で、ヒト臍帯静脈内皮細胞を用いて経内皮電気抵抗を測定し、内皮細胞のバリア機能を評価したところ、1μMの15-HEDE処置による変化は観察されなかった。

次に、15-HEDEが血管機能に与える影響を個体レベルで検討した。蛍光標識デキストランを静脈投与したマウスの耳介を共焦点レーザー顕微鏡下で観察したところ、1μgの15-HEDE処置は動脈・静脈をともに弛緩させた。また、マウスの耳介に同量の15-HEDEを処置すると、静脈に投与した色素が漏出し、血管透過性の亢進が確認された。さらに、3μgの15-HEDEをマウスに経鼻投与したところ、鼻腔体積の減少と、病理切片における鼻粘膜肥厚が観察された。最後に、同量の15-HEDEの経鼻投与後マウスの行動を観察したところ、呼吸困難を示す症状スコアの上昇と呼吸頻度の減少もみられ、鼻閉の増悪が示唆された。

アレルギー性鼻炎を発症したマウスの鼻腔中において、15-HEDEは高濃度に産生されており、これは電位依存性K+チャネルの活性を介した血管の弛緩及び透過性の亢進を起こして鼻腔の狭窄を起こし、鼻閉を増悪させる因子である可能性が示された。

発表雑誌

- 雑誌名

- The FASEB Journal

- 論文タイトル

- 15-hydroxy eicosadienoic acid is an exacerbating factor for nasal congestion in mice

- 著者

- Kana Miyata, Daiki Horikami#, Yuri Tachibana#, Teruko Yamamoto, Tatsuro Nakamura, Koji Kobayashi, Takahisa Murata*(*責任著者)

- DOI番号

- 10.1096/fj.202101305R

- 論文URL

- https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1096/fj.202101305R

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 応用動物科学専攻 放射線動物科学教室

准教授 村田 幸久(むらた たかひさ)

Tel:03-5841-7247 or 03-5841-5934

Fax:03-5841-8183

E-mail:amurata<アット>g.ecc.u-tokyo.ac.jp <アット>を@に変えてください。

用語解説

- 注1 15-hydroxy eicosadienoic acid(15-HEDE)

不飽和脂肪酸の1つであるエイコサジエン酸の酸化物である。生理活性についてはほとんど明らかになっていない。 - 注2 鼻腔洗浄液

マウスの鼻腔を生理食塩水で還流することで、鼻粘膜で産生される物質を回収した液。 - 注3 電位依存性K+チャネル

血管の平滑筋細胞に発現しているKチャネルの1つ。このチャネルが活性化すると細胞膜が過分極を起こして、血管が弛緩する。