キノコとカビにおけるヘミセルロース分解戦略の微妙な違い

- 発表者

- 小島 圭輔(東京大学大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 博士課程学生)

砂川 直輝(東京大学大学院農学生命科学研究科 微生物エコテクノロジー社会連携機構 特任講師)

Nils Egil Mikkelsen(スウェーデン農業科学大学分子科学科構造生物学 研究員)

Henrik Hansson(スウェーデン農業科学大学分子科学科構造生物学 助教)

Saeid Karkehabadi(スウェーデン農業科学大学分子科学科構造生物学 研究員)

鮫島 正浩(信州大学学術研究院工学系 特任教授、東京大学名誉教授、(東京大学大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 元教授))

Mats Sandgren(スウェーデン農業科学大学分子科学科構造生物学 教授)

五十嵐 圭日子(東京大学大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 教授)

発表のポイント

- キノコとカビ由来の糖加水分解酵素ファミリー3に属するβ-キシロシダーゼ(Bxl)の構造と活性の関係を調べました。

- キノコ由来のBxl(PcBxl3)は、カビ由来のBxl(TrXyl3A)と比較してN末端側27個のアミノ酸残基が欠失しており、その部分がサブサイト(酵素が基質を掴む部分)を短くすることによって、キシロビオース等の短いオリゴ糖の分解に適していることが分かりました。

- これらの酵素は、古生代の石炭紀に糸状菌が獲得したと考えられていますが、二つのBxlの違いが基質であるキシランを分解する酵素(キシラナーゼ)の種類と相関があることが比較ゲノム解析1)から判明し、分解対象であるヘミセルロースの違いに合わせて、菌が微妙に分解戦略を変えてきた進化の歴史が明らかになりました。

発表概要

「キシラン」は、高等植物の細胞壁を構成する多糖のうちセルロースではない多糖の総称である「ヘミセルロース」の一つで、木か草か、針葉樹か広葉樹かによってキシランの構造は異なることが知られています。今回の研究では、キシランから分解酵素によって切り出されてきたキシロオリゴ糖を最終的にキシロースにまで分解できる酵素であるBxlが、木を分解するキノコと草を分解するカビで異なることを示し、さらにその違いはキシラン主鎖を分解する他の酵素の性質を補うように進化することで獲得されてきたことが明らかになりました。本結果は、キノコやカビなどの糸状菌が植物細胞壁の多様性に適応してきた進化の一端を紐解いただけでなく、今後カーボンニュートラル社会の構築のためにバイオマスを酵素分解するときに重要な情報となります。本研究成果は生化学や分子生物学分野の学術誌として長い歴史をもつJournal of Biological Chemistry誌に掲載されました。

発表内容

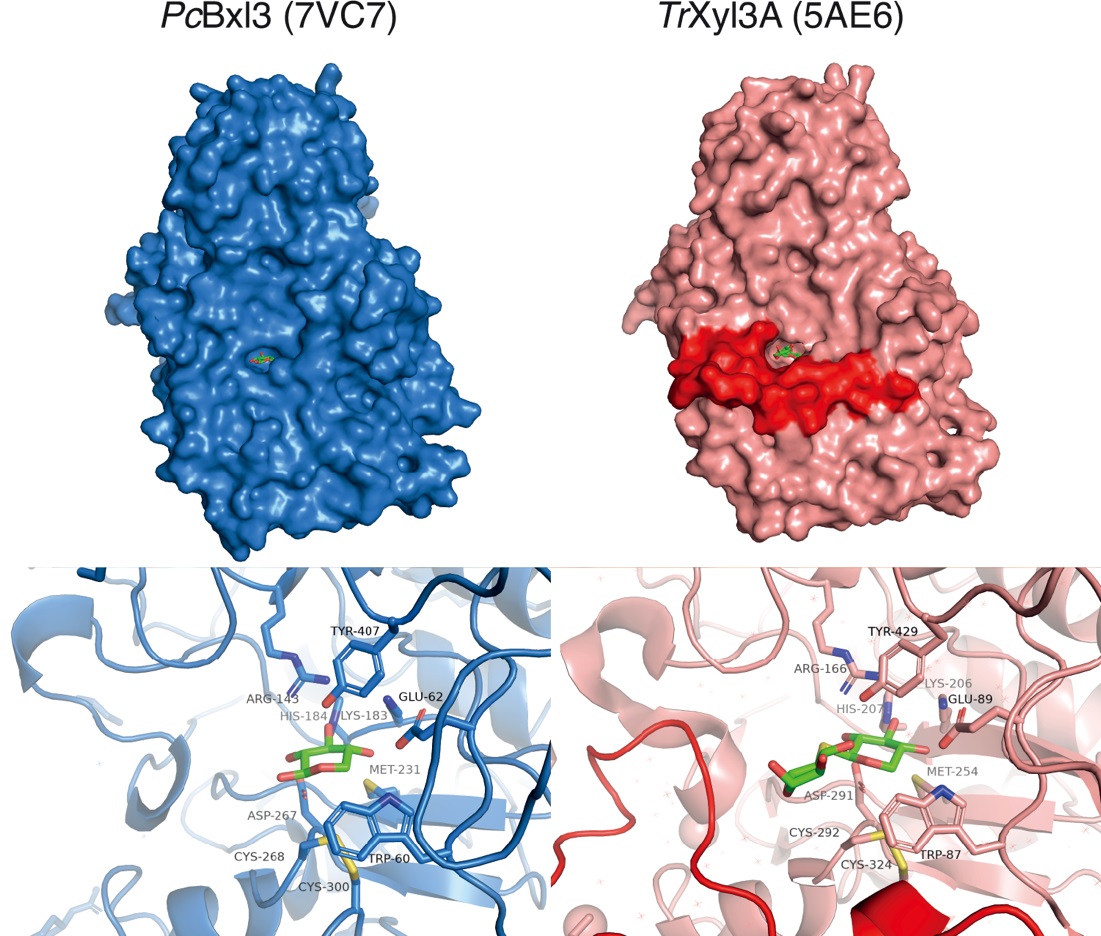

図1

キノコの一種P. chrysosporium(左)およびカビの一種T. reesei(右)由来β-キシロシダーゼ(PcBxl3、TrXyl3A)のX線結晶構造。上段:全体構造;下段:サブサイト周辺。右の図において赤色の部分が、PcBxl3には存在しない部分。

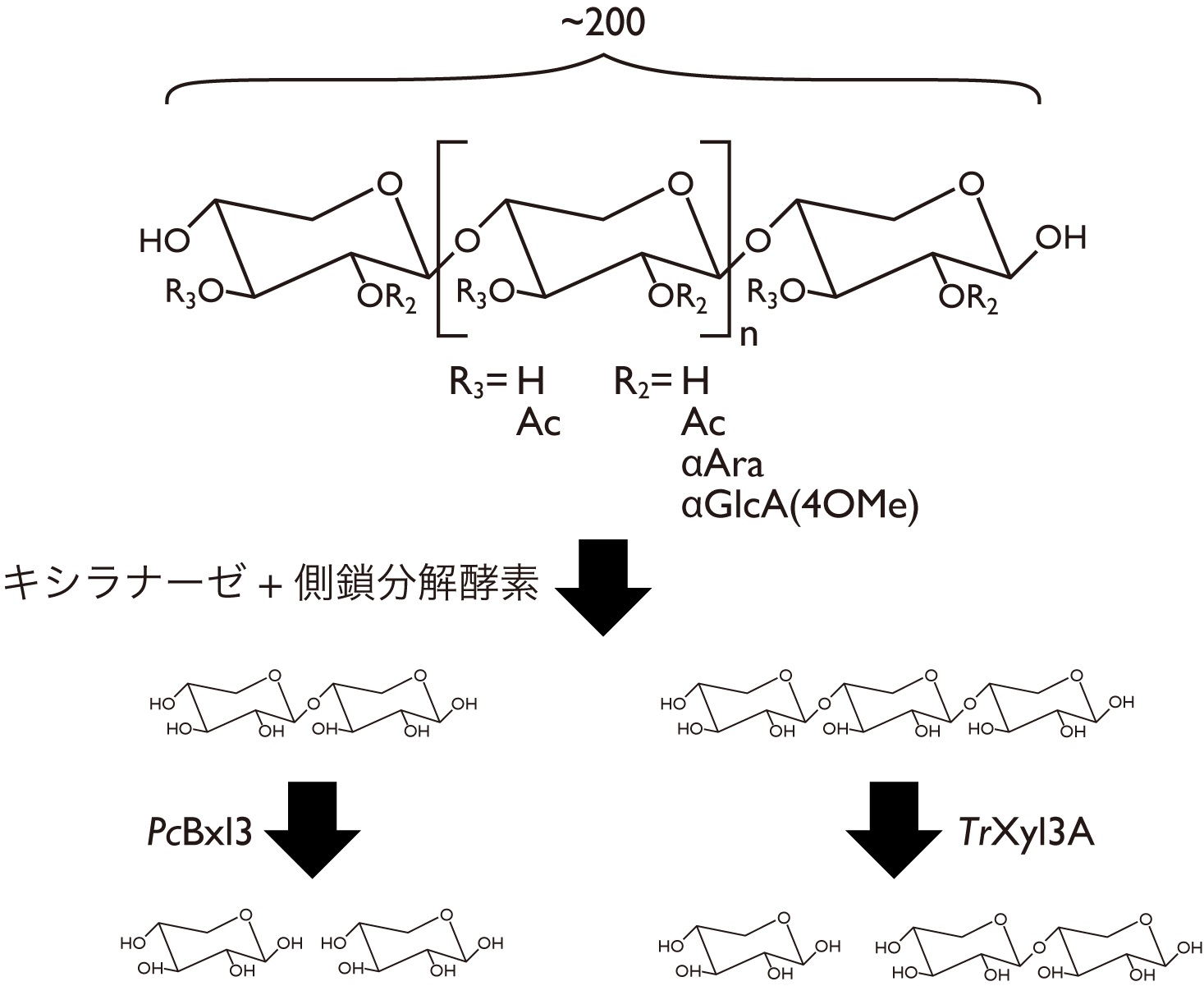

図2

キシランの構造(上)と分解酵素の作用機序(下)。PcBxl3と似たような酵素を多く持つキノコでは、キシロビオースのような短いオリゴ糖を生産しやすいGH10キシラナーゼの遺伝子数が多く、TrXyl3Aと似た酵素を多く持つカビでは、長いオリゴ糖を生産しやすいGH11キシラナーゼの遺伝子数が多い。上流で働く分解酵素の性質に合わせて進化してきたことが分かる。図中のAcはアセチル基、Araはアラビノース、GlcAはグルクロン酸を表す。

植物細胞は「細胞壁」という構造体を持つという特徴があります。植物細胞壁は、三大成分と呼ばれるセルロースとヘミセルロース、リグニンが高度に入り組んだマトリックス状の構造をしています。今回、キノコやカビ等の糸状菌がヘミセルロースの一つである「キシラン」を分解する際に用いるBxlに関する研究成果です。

キシランは、キシロースがβ-1,4結合した主鎖に4-O-メチル/グルクロン酸やアラビノース、アセチル基等の側鎖がバリエーションを与えており、その構造の多様性が微生物による細胞壁の分解を妨げていると考えられています。一方で、キノコやカビ等の糸状菌は、木や草の細胞壁に適した分解酵素群によって分解して栄養にしていますが、それぞれのキシランの分解戦略に関しては未だに不明な点が多く残されています。そこで、本研究ではキノコの一種であるPhanerochaete chrysosporiumとカビの一種であるTrichoderma reeseiのキシラン分解系において最も下流で働くBxlの組換え酵素を生産し、X線結晶構造解析結果とキシロオリゴ糖に対する活性を比較しました。その結果、PcBxl3はTrXyl3Aと比較してN末端側のループ構造が欠損しており、その分基質を認識するサブサイトが短くなっていることが分かりました(図1)。また、PcBxl3はキシロースが二つつながったキシロビオース分解活性が高かったのに対して、TrXyl3Aではキシロースが三つ以上繋がったキシロオリゴ糖に対する活性が高いことが分かり、サブサイトの構造が活性にも影響していることが分かりました(図2)。

さらに、二つの酵素それぞれの特徴がどの程度他の糸状菌で保たれているのかを比較ゲノム解析によって調べたところ、Bxl遺伝子を有するのは石炭紀(3億5920万年前から2億9900万年前)に現れた菌(参考文献1)で、しかもカビの場合はキシランから長いオリゴ糖を切り出す糖加水分解酵素(GH)ファミリー11に属する酵素遺伝子を多く持っているのに対して、キノコの場合は生成物としてキシロビオースを生産しやすいGHファミリー10のキシラナーゼの遺伝子しか持っていない菌が多いことが明らかになりました。

以上の結果は、キノコとカビではそれぞれ分解する細胞壁の種類に合わせて用意している酵素群が異なるのとともに、同じ反応をする酵素の場合でも、上流の酵素が生産するオリゴ糖の長さに合わせて酵素の構造をファインチューニングしながら進化してきたことを示しており、植物が細胞壁を進化させると糸状菌がそれに合わせて酵素群を進化させるという「いたちごっこ」(参考文献2)の一端を垣間見ることができました。

本研究は、大学院農学生命科学研究科とスウェーデン農業科学大学との学術協定の成果です。また、科学研究費補助金基盤研究(B)「きのこのゲノム編集技術を利用した木材腐朽現象の理解とバイオマス変換系の構築」(研究代表者:五十嵐圭日子)、文部科学省科学研究費補助金新学術領域研究「植物の力学的最適化戦略に基づくサステナブル構造システムの基盤創成」(計画研究代表者:五十嵐圭日子、領域代表:奈良先端科学技術大学 出村 拓 教授)およびBusiness Finlandフィンランド卓越教授(FiDiPro)プログラム「Advanced approaches for enzymatic biomass utilization and modification (BioAd)」(五十嵐圭日子)の補助を受けたものです。

発表雑誌

- 雑誌名

- Journal of Biological Chemistry(2月1日オンライン公開)

- 論文タイトル

- Comparison of glycoside hydrolase family 3 β-xylosidases from basidiomycetes and ascomycetes reveals evolutionarily distinct xylan degradation systems

- 著者

- Keisuke Kojima, Naoki Sunagawa, Nils Egil Mikkelsen, Henrik Hansson, Saeid Karkehabadi, Masahiro Samejima, Mats Sandgren, *Kiyohiko Igarashi(*責任著者)

- DOI番号

- 10.1016/j.jbc.2022.101670

- 論文URL

- https://doi.org/10.1016/j.jbc.2022.101670

問い合わせ先

東京大学大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻

教授 五十嵐 圭日子(いがらしきよひこ)

Tel:03-5841-5255

E-mail:aquarius<アット>mail.ecc.u-tokyo.ac.jp <アット>を@に変えてください。

参考文献

1) Floudas et al., The paleozoic origin of enzymatic lignin decomposition reconstructed from 31 fungal genomes, Science 336(6089) 1715-1719 (2012)

2) 堀 千明、五十嵐圭日子、鮫島正浩「木材腐朽担子菌のゲノム・ポストゲノム解析から植物細胞壁と分解酵素の共進化を考える」化学と生物53巻 6号 381-388頁(2015)

用語解説

- 注1 比較ゲノム解析

全ゲノム配列情報が明らかになった生物が有する遺伝子の種類や数などを比較することで、各生物を特徴づける遺伝子や酵素を特定したり、遺伝子や酵素の機能を推定したりする解析方法。本研究ではBxlの特徴を決めるN末端側の構造と、各菌が保有するキシラン分解関連遺伝子の数を比較している。