5秒おきの撮影で昆虫の訪花が種子生産に寄与するタイミングが明らかに ~ハスの花を用いた実験的検討~

- 発表者

- 高田 まゆら 中央大学 理工学部 教授 (人間総合理工学科)

永井 美穂子 中央大学 理工学部

樋口 洋平 東京大学 大学院農学生命科学研究科 准教授

石川 祐聖 東京大学 大学院農学生命科学研究科附属生態調和農学機構 技術専門職員

郭 威 東京大学 大学院農学生命科学研究科 特任准教授

深津 時広 農研機構 農業機械研究部門 グループ長

馬場 友希 農研機構 農業環境研究部門 上級研究員

発表概要

中央大学理工学部 教授 高田まゆららの研究グループは、昆虫による植物の送粉注1)研究における連続写真撮影の有効性を示す論文を発表しました。

美しい花を咲かせる植物の多くは昆虫や鳥などの動物に花粉を運んでもらい受粉・結実しますが、花を訪れる全ての動物が送粉に有効とは限りません。花粉を運んでくれる動物であっても、その活動は開花期間の中で開花からの経過日数や時間帯、天候によって変動するため、短時間の観察から全体像を把握することは困難でした。そこで、天候に左右されずに5秒間隔で写真を撮影できる自動システムを用いて、ハチ、ハエ、甲虫など様々な昆虫が訪れるハスの花の開花全期間(約4日間)におけるほぼ全ての訪花を記録し、撮影した花の種子生産まで調査したところ、雨風がなく最適な気温の下で開花2日目の朝5~7時台に花を訪れるハチ類が多いほど種子生産が増えることが明らかとなりました。一方で、送粉昆虫を捕らえて餌にするスズメバチやクモ類などが頻繁に来る花では送粉昆虫の訪花が少なく、種子生産にマイナスの影響をおよぼしうることも示唆されました。

発表内容

図1. 研究に用いた撮影システム

(拡大画像↗)

図2. 花に訪れる訪花昆虫。左上:ツマグロキンバエ、左下:セイヨウミツバチ、右:キムネクマバチ

(拡大画像↗)

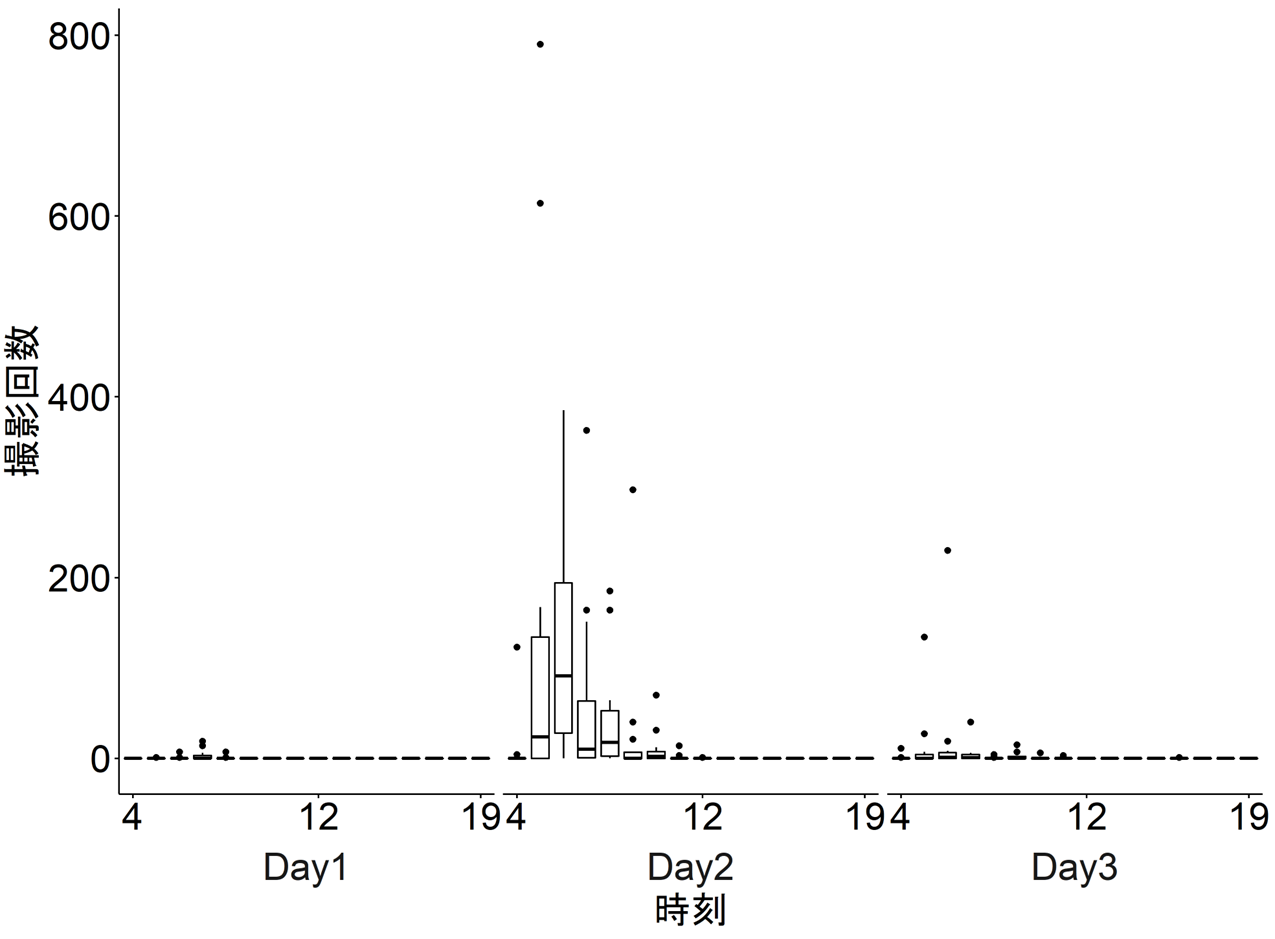

図3. ハチ類の開花から日数、時刻ごとの撮影回数の推移。箱ひげ図の帯内の横線は中央値、帯は第一から第三四分位数までの範囲、直線の先端は最大値・最小値、点は外れ値を示す。

(拡大画像↗)

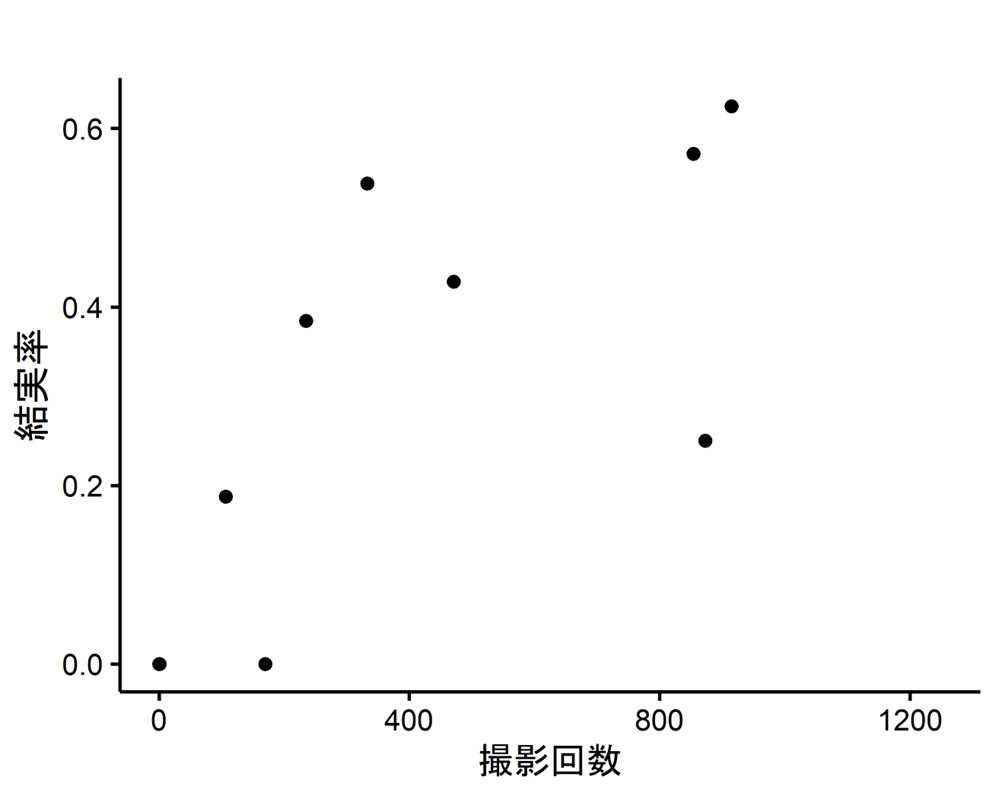

図4. 開花2日目5-7時台のハチ類の訪花(撮影)回数とハスの結実率の関係

(拡大画像↗)

図5.スズメバチによる狩り

(拡大画像↗)

1. 背景

花を咲かせる植物にとって花粉を運んでくれる送粉者との関係は繁殖を成功させるために非常に重要です。地球上の多くの顕花植物が動物に花粉を運んでもらいますが、その送粉者の多くは動きが素早く小さな昆虫類です。植物はより確実に花粉を運んでもらう方向へ、昆虫はより効率的に採餌する方向へと、お互いに形態や性質を進化させてきました。この花と昆虫との共進化のしくみを明らかにするために多くの研究が行われてきましたが、開花期間中に訪れる全ての訪花昆虫を直接観察して記録することは膨大な時間と労力を要し、これまでほぼ不可能でした。そのため、気象条件の良い限られた時間での観察から訪花頻度の高い昆虫が有効な送粉者であると推定したり、特定の昆虫グループのみ訪花させたり排除したりした時の受粉量や種子生産量からそのグループの送粉への寄与を推測する研究はありましたが、植物の開花期間中のどのタイミングでのどの昆虫グループの訪花が種子生産に効果的なのかを自然条件下で特定した研究はありませんでした。近年、カメラやビデオによる自動撮影によって訪花の観察は飛躍的に省力化されたものの、昆虫の訪花パターンを把握できている花が実際どれだけの種子生産を行ったかにまで着目した研究はほとんどありません。本研究は1つの花の全開花期間を通した昆虫類の訪花パターンと結実との関係を分析したはじめての研究です。さらに、撮影された写真には訪花昆虫を獲物として狙うスズメバチやクモなどの捕食者も写っており、これらが間接的に植物の繁殖におよぼす負の影響まで解析することを試みました。

2. 研究内容と成果

実験は東京大学大学院農学生命科学研究科附属生態調和農学機構のハス見本園で行いました。花の大きさや花弁のつき方(一重・八重)などが異なる12品種のハスを選び、タイムラプス撮影可能なBrinno社のカメラTLC200 proを耐候性のケースに入れて開花前のハスの蕾の前に固定し、開花1~4日目の夜明け前から日没まで5秒間隔で連続撮影しました(図1)。得られた約452,000枚の撮影画像から、花を訪れている節足動物が写っている写真10,848枚を選別し、おしべまたはめしべに接触しており送粉に寄与する可能性がある昆虫と、それらの昆虫の捕食者となりうるスズメバチ類やクモ類を可能な限り最も下位の分類グループまで同定しました(図2)。主な送粉者のグループとして撮影回数の多かったハチ類、ハエ類、甲虫類についてその回数が開花日、時間帯、気象の影響をどう受けているか解析しました。また、撮影した花は約2か月後に果実を回収して種子を数え、結実率(成熟種子数/胚珠数)におよぼす各昆虫グループによる訪花の効果を解析しました。

昆虫グループによってハスの花への訪花パターンは異なっており、特に多く観察されたハチ類(全訪花の45.3%)は開花2日目の朝に訪花が集中していました(図3)。昆虫による訪花は気象条件の影響を受けており、どのグループも風雨時や、高温、低温条件下では花を訪れる回数が減りました。果実を回収できた10品種における昆虫類の訪花パターンと種子生産の関係を統計解析した結果、種子生産に最も効果的なのは、開花2日目のハチ類による5-7時台の訪花であることがわかりました(図4)。

スズメバチは送粉昆虫の多い時間帯に撮影されることが多く、狩り行動が複数の花で観察されました(図5)。スズメバチの訪花直前(約15秒前)から直後(約5秒後)にかけては訪花していた昆虫が一時的に退避する傾向があり、スズメバチが特に多く観察された花ではハチ類の訪花が非常に少なく種子も生産されませんでした。クモ類が昆虫を捕らえている様子は撮影できませんでしたが、クモ類がずっと滞在していた花ではやはり送粉昆虫はほとんど訪れずに種子生産もゼロでした。

これらのことから、連続的な写真撮影によって、これまで明らかにされてこなかった植物の繁殖成功に寄与する送粉者の種類と訪花タイミングをより詳細に解明することができること、直接観察では見逃してしまうような稀な事象でありながら植物の繁殖成功に影響を及ぼしうる送粉昆虫とその捕食者との関係を調べることが可能であることが明らかとなりました。

3. 今後の展開

本研究では用いた撮影機材の性能の限界から訪花昆虫の同定は目や科レベルにとどまるものもありましたが、今後は一眼レフカメラ等を用いてより高解像度の撮影を行い訪花昆虫の種レベルでの同定を目指します。さらに、今回得られた膨大な量の画像データから機械学習注2)を用いて野外の条件下で訪花昆虫の種を自動的に識別、同定するアルゴリズムを開発することを目指しています。これらにより、希少な植物種や送粉昆虫種の保全に関する研究、作物や園芸植物の種子生産性向上を目指した研究、地域の訪花昆虫相を把握するための種数に着目した研究など、ハスに限らず他の多くの植物と送粉者の系での研究への応用も期待されます。

ハスは夜間に花を閉じるため夜間に撮影を行わなくても全ての訪花をとらえることができましたが、夜に花を開いている植物にも応用するためには、昆虫の行動に悪影響を与えるような強い照明等を用いずに種を同定することが可能な画質で夜間撮影する技術の開発が必要であると考えられます。

4. 謝辞

本研究を行うにあたって、初芝伸吾氏には節足動物の種同定にご協力をいただきました。本論文は、科学研究費補助金(日本学術振興会)挑戦的研究(萌芽)JP20K21305による研究で得られた成果を含みます。

発表雑誌

- 雑誌名

- Scientific Reports 12:11051(Springer Nature社)

- 論文タイトル

- Periodically taken photographs reveal the effect of pollinator insects on seed set in lotus flowers

- 著者

- Mihoko Nagai1, Yohei Higuchi2, Yusei Ishikawa3, Wei Guo3, Tokihiro Fukatsu4, Yuki G. Baba5, and Mayura B. Takada1

所属:1 中央大学 理工学部

2 東京大学 大学院農学生命科学研究科

3 東京大学 大学院農学生命科学研究科附属生態調和農学機構

4 農研機構 農業機械研究部門

5 農研機構 農業環境研究部門

- DOI番号

- 10.1038/s41598-022-15090-0

問い合わせ先

<研究に関すること>

高田 まゆら (タカダ マユラ)

中央大学理工学部 教授(人間総合理工学科)

TEL: 03-3817-7297

E-mail: mayura.203<アット>g.chuo-u.ac.jp <アット>を@に変えてください。

<広報に関すること>

矢ヶ﨑 大地 (ヤガサキ ダイチ)

中央大学 研究支援室

TEL: 03-3817-7423,FAX: 03-3817-1677

E-mail: kkouhou-grp<アット>g.chuo-u.ac.jp <アット>を@に変えてください。

東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部

事務部 総務課総務チーム 総務・広報情報担当(広報情報担当)

TEL: 03-5841-8179

E-mail: koho.a<アット>gs.mail.u-tokyo.ac.jp <アット>を@に変えてください。

農業・食品産業技術総合研究機構 広報課

https://www.naro.go.jp/inquiry/index.html

用語解説

- 注1 送粉

植物の花粉をおしべからめしべまで運んで受粉させて、結実を助けること。これを担う動物を送粉者とよぶ。 - 注2 機械学習

人工知能(AI)を支える技術の1つで、大量のデータを分析し、繰り返し学習することでデータから規則性や判断基準を見出し、それに基づいて未知のものを予測、判断するアルゴリズムやモデルを自動的に構築する技術。