昆虫味覚受容体の糖認識と活性化機構の立体構造モデル

- 発表者

- 森永 敏史 (東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命化学専攻 特任研究員)

永田 宏次 (東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命化学専攻 教授)

伊原 さよ子 (東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命化学専攻 助教)

弓田 智裕 (東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命化学専攻 学士課程:研究当時)

新村 芳人 (東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命化学専攻 特任准教授:研究当時/宮崎大学農学部獣医学科 教授)

佐藤 幸治 (東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命化学専攻 特任准教授)

東原 和成 (東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命化学専攻 教授/東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)連携研究者)

発表のポイント

- 昆虫味覚受容体のタンパク質立体構造モデルをホモロジーモデリング(注1)の手法を用いて構築しました。

- 昆虫味覚受容体がイオンチャネル型受容体としての機能を果たす上で必要なチャネルゲート、ゲーティング制御領域、リガンド結合領域を推定し、活性化に伴う構造変化のモデルを提唱しました。

- 本研究で得られた昆虫味覚受容体の構造と機能に関する知見は、昆虫がどのような仕組みで味物質を認識して摂食行動が制御されるかの分子レベルでの理解に貢献することが期待されます。

発表概要

昆虫は食物中の味物質を認識して摂食するかしないかの判断を行います。味物質は味神経細胞に発現する味覚受容体と結合することでその情報が神経の電気信号に変換されることから、味覚受容体は味認識の第一段階を担う因子と言えます。現在までに味覚受容体の詳細なタンパク質立体構造は明らかにされておらず、受容体が味物質とどのように結合して活性化するのかという点は明らかにされていません。

今回、東京大学大学院農学生命科学研究科の東原和成教授らの研究グループは、昆虫味覚受容体のタンパク質立体構造モデルを構築しました。そして、味覚受容体を構成するアミノ酸残基の部位特異的な変異体の機能を解析することで、受容体活性に重要となる機能領域を探索し、味物質が結合する領域やチャネル機能を制御する領域を推定しました。さらに、これらの知見を統合することによって味覚受容体が味物質によって活性化されるモデルを立てました。

本研究は昆虫味覚受容体の構造を解析して受容体機能との関係を研究した初めての例で、今後の味覚受容体研究の発展に貢献することが期待されます。

発表内容

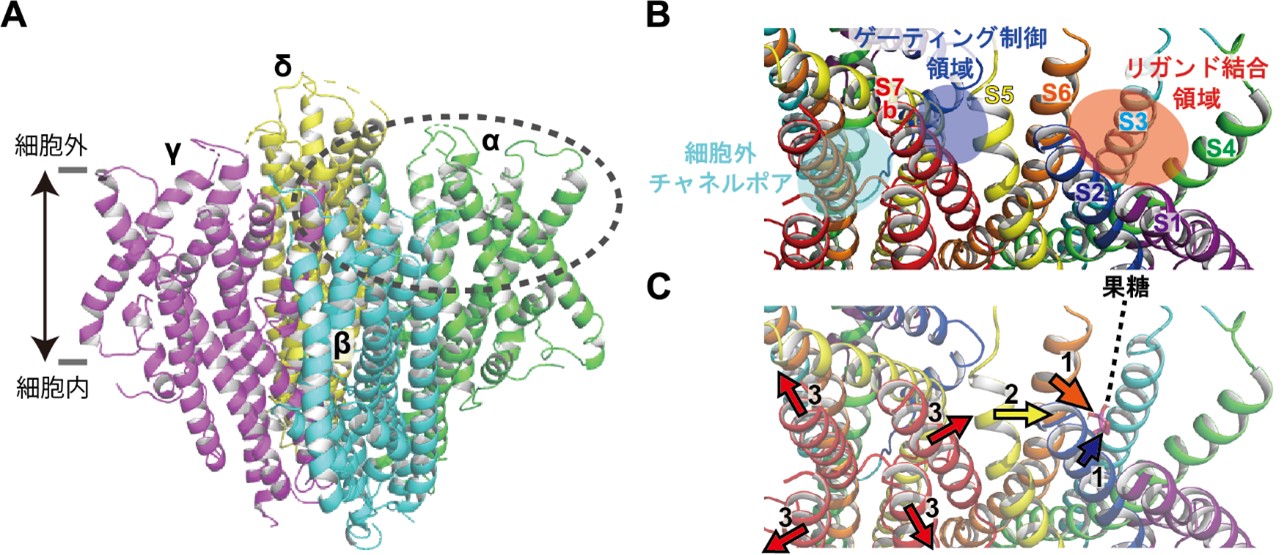

図1:カイコ果糖受容体BmGr9のタンパク質立体構造モデルと果糖結合でチャネル開口に至る構造変化のモデル

A BmGr9モデルの全体像。七回膜貫通ヘリックス構造を持つサブユニットが四量体を構成。

B 1サブユニット上における機能領域の位置(Aにおいて楕円で囲んだ部分の拡大図)。

C 果糖結合による活性化に伴う構造変化のモデル。果糖の結合によってそれぞれの膜貫通ヘリックスが1→2→3の順番で移動してチャネルが開口。

(拡大画像↗)

昆虫は環境中の味物質や匂い物質などの化学物質を認識して摂食、交尾、産卵などといった種々の行動の決定を行っています。それらの化学物質は、昆虫の味覚器や嗅覚器に分布する感覚神経に発現する味覚受容体ファミリーや嗅覚受容体ファミリーを介して受容されます。これら2つの受容体ファミリーは昆虫化学感覚受容体スーパーファミリーを形成しています。嗅覚受容体に関しては、生理学的手法や膜タンパク質発現系を用いた機能解析実験によって多くの受容体の匂いリガンドが決定され、匂いリガンドが受容体に結合することで非選択性の陽イオンチャネルとして機能することが明らかにされています。また、クライオ電子顕微鏡法(注2)を用いた解析によって嗅覚受容体の機能的複合体の詳細なタンパク質立体構造も徐々に明らかにされてきています。その一方で、多くの味覚受容体の機能は未だに明らかにされておらず、詳細なタンパク質立体構造の解析も行われていないため、受容体にリガンドが結合して活性化する過程の分子機構は不明でした。味覚受容体のうち、カイコのBmGr9は膜タンパク質発現系で機能的に発現し、果糖を特異的なリガンドとする非選択性陽イオンチャネルとして機能することが示されていました(Sato et al., PNAS, 2011)。そこで、本研究グループは味覚受容体の構造解析、および機能との関連を研究する対象としてBmGr9に着目し、BmGr9のタンパク質立体構造モデルを作製してイオンチャネル型受容体としての機能領域を調べることで、果糖の結合からイオンチャネルの開口に至る受容体活性化機構の構造的基盤を解明することを目的としました。

本研究ではまず初めに、タンパク質立体構造が明らかにされている嗅覚受容体Orco(注3)とBmGr9の機能的複合体構造の類似性を検証しました。アフリカツメガエルの卵母細胞やヒト由来の培養細胞であるHEK293T細胞にBmGr9を一過的に発現させ、一分子イメージング(注4)や生化学的解析を行った結果、BmGr9の多量体構成やサブユニットの膜トポロジーが嗅覚受容体と一致することを確認しました。そこで嗅覚受容体のタンパク質立体構造を鋳型として、ホモロジーモデリングの手法を用いることでBmGr9のタンパク質立体構造のモデルを構築しました。構築したモデルからBmGr9のイオン透過を制御する領域を予測し、それらの領域に位置するアミノ酸残基に点変異を導入した変異体を作製してチャネル機能を解析しました。この実験から、BmGr9のチャネルゲートとゲーティングを制御する領域を構成するアミノ酸残基を推定しました。さらに、BmGr9のモデルと果糖の構造を用いたドッキングシミュレーション(注5)を行ってエネルギー的に安定な結合様式を探索し、BmGr9が果糖と結合する領域として複数の候補を得ました。これらの各候補領域において果糖と接触するBmGr9のアミノ酸残基に点変異を導入して果糖応答性を測定することで果糖結合に寄与するアミノ酸残基を推定し、BmGr9が果糖と結合する一ヶ所の有力な候補領域を決定しました。最後に、本研究で同定した機能領域の知見を統合して、リガンド結合からチャネル開口までの過程における膜貫通ヘリックスの動きを表現した構造変化モデルを提唱しました。

本研究は昆虫味覚受容体の機能と構造の関係を関連付けた初めての研究となります。本研究から得られた知見は、機能的に未知な点が多い昆虫味覚受容体の研究を発展させるための足掛かりとなり、昆虫がどのような仕組みで味物質を認識して摂食行動が制御されるかの分子レベルでの理解に貢献することが期待されます。また、味覚受容体を含む昆虫化学感覚受容体スーパーファミリーはリガンドの受容機構が分子レベルで詳細に解析されている他の受容体ファミリーとは進化的に独立しており、本研究で得られた味覚受容体の分子受容機構の知見は受容体による低分子化合物の新たな分子認識機構の発見に繋がることも期待されます。

発表雑誌

- 雑誌名

- Journal of Biological Chemistry(オンライン版日付:2022年10月6日)

- 論文タイトル

- Structural model for ligand binding and channel opening of an insect gustatory receptor

- 著者

- Satoshi Morinaga, Koji Nagata, Sayoko Ihara*, Tomohiro Yumita, Yoshihito Niimura, Koji Sato, Kazushige Touhara*(*責任著者)

- DOI番号

- 10.1016/j.jbc.2022.102573

- 論文URL

- https://www.jbc.org/article/S0021-9258(22)01017-1/fulltext

問い合わせ先

東京大学大学院農学部生命科学研究科 応用生命化学専攻 生物化学研究室

教授 東原 和成(トウハラ カズシゲ)

Tel:03-5841-5109

Fax:03-5841-8024

E-mail:ktouhara<アット>g.ecc.u-tokyo.ac.jp <アット>を@に変えてください。

用語解説

- 注1 ホモロジーモデリング

タンパク質の立体構造を、進化的に近縁な構造既知のタンパク質の立体構造を鋳型としてin silicoで予測する手法 - 注2 クライオ電子顕微鏡法

試料を低温条件で凍結して透過電子顕微鏡で観察することで細胞やタンパク質などの構造を高解像度で解析する手法 - 注3 Orco

昆虫嗅覚受容体の1種であり、匂い物質と結合する受容体と複合体を形成して機能する共役受容体 - 注4 一分子イメージング

生体分子を蛍光標識で可視化し、一分子の動態を経時的に観察する手法 - 注5 ドッキングシミュレーション

複数の分子が相互作用する際にエネルギー的に安定な結合様式をin silicoで算出する手法