コメ増収はマダガスカル農家の栄養改善に有効 ―主食作物の生産性向上によりアフリカの栄養問題解決に期待―

発表のポイント

- マダガスカル農村地域において、主食である水稲の収量増加が農家のエネルギー1)および微量栄養素2)の供給量の増加に有効であることを解明

- コメの自家消費量だけではなく、栄養価の高い食品群の購入量も増加

- 主食作物の生産性を向上させることで、SDGs目標2「飢餓をゼロに」への貢献に期待

概要

国際農研は、東京大学大学院農学生命科学研究科およびマダガスカル国立栄養局と共同で、深刻な栄養問題を抱えるマダガスカルの農村地域を対象に、主食である水稲の収量増加が農家の栄養改善に有効であることを、計量経済学の手法によって明らかにしました。

本研究による分析では、水稲収量が増えるとコメの自家消費量だけではなく、コメを販売した現金収入で栄養価の高い食品(野菜、果物、肉・魚)の購入量も増加することがわかりました。これらの購入行動を通じた消費する食品の多様化により、エネルギー供給量だけでなく、ビタミンA、亜鉛、鉄分などの微量栄養素の供給量、すなわち、量と質3)の両面において栄養改善に貢献することが示唆されました。

これまで、サブサハラ・アフリカの農村地域において、主食作物の生産性の向上が農家の栄養供給に及ぼす影響を評価した事例は限られていました。この研究は、水稲の生産性向上に関する技術的介入によって、消費や市場を通じた購買行動の多様化が生じ、貧困農家の栄養改善につながることを見出したもので、持続可能な開発目標(SDGs)の目標2「飢餓をゼロに」への貢献が期待されます。

本研究の成果は、国際科学専門誌「Food Security」電子版(日本時間2023年1月11日)に掲載されました。

<関連情報>

本研究は、国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)と独立行政法人 国際協力機構(JICA)の連携事業である地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)「肥沃度センシング技術と養分欠乏耐性系統の開発を統合したアフリカ稲作における養分利用効率の飛躍的向上(研究代表者:国際農研 辻本 泰弘)」の支援を受けて行われました。

発表雑誌

- 雑誌名

- Food Security

- 論文タイトル

- How are higher rice yields associated with dietary outcomes of smallholder farm households in Madagascar?

- 著者

- Relwendé Apollinaire Nikiema, Sakiko Shiratori, Jules Rafalimanantsoa, Ryosuke Ozaki, and Takeshi Sakurai

- DOI番号

- https://doi.org/10.1007/s12571-022-01333-5

開発の社会的背景

世界では、最大8.3億人が十分なカロリーを摂取することができていない飢餓状況にあり、健康的な食事4)をとることができない人は、およそ31億人にのぼるとされています(FAO他 2022年世界の食料安全保障と栄養の現状報告書)。栄養問題の解決は、国連の持続可能な開発目標(SDGs)にも掲げられた喫緊の課題です。特に、サブサハラ・アフリカは世界で最も飢餓人口の割合が高く、その背景には、作物の生産性が極めて低いことが挙げられます。

例えば、サブサハラ・アフリカで急速に需要が拡大しているコメのヘクタール当たりの平均収量は2.0トンと、日本の3分の1しかありません(FAO統計データベース)。コメの生産性を改善することによって、農家のカロリー源や収入源が増えることが予測されますが、コメを生産し消費するだけでは、ビタミンAなどの微量栄養素を十分に供給できません。そのため、コメの生産性向上が、どのように農家の栄養改善につながるのかを微量栄養素も含めて定量的に示す研究が求められています。

研究の経緯

マダガスカルは、一人当たりのコメ消費量が日本の2 倍以上であり、国民の半数以上が稲作に従事する稲作大国です。しかし、国民の2人に1人が栄養不足5)などの深刻な問題を抱えています。 そこで、国際農研と東京大学およびマダガスカル国立栄養局の共同研究グループは、農業生産が農家の所得や栄養に及ぼす影響を評価するため、マダガスカルの農村地域(ヴァキナカラチャ県)600家計を対象に、2018~2020年までの3年間、生産や消費などのモニタリングを実施しました。そのデータを計量経済学の手法により分析し、水稲の収量が栄養供給に与える経路6)や影響の強弱(弾力性:水稲収量あるいは現金収入が1%増加した場合に何%変化するかを示す指標)7)を明らかにしました。

研究の内容・意義

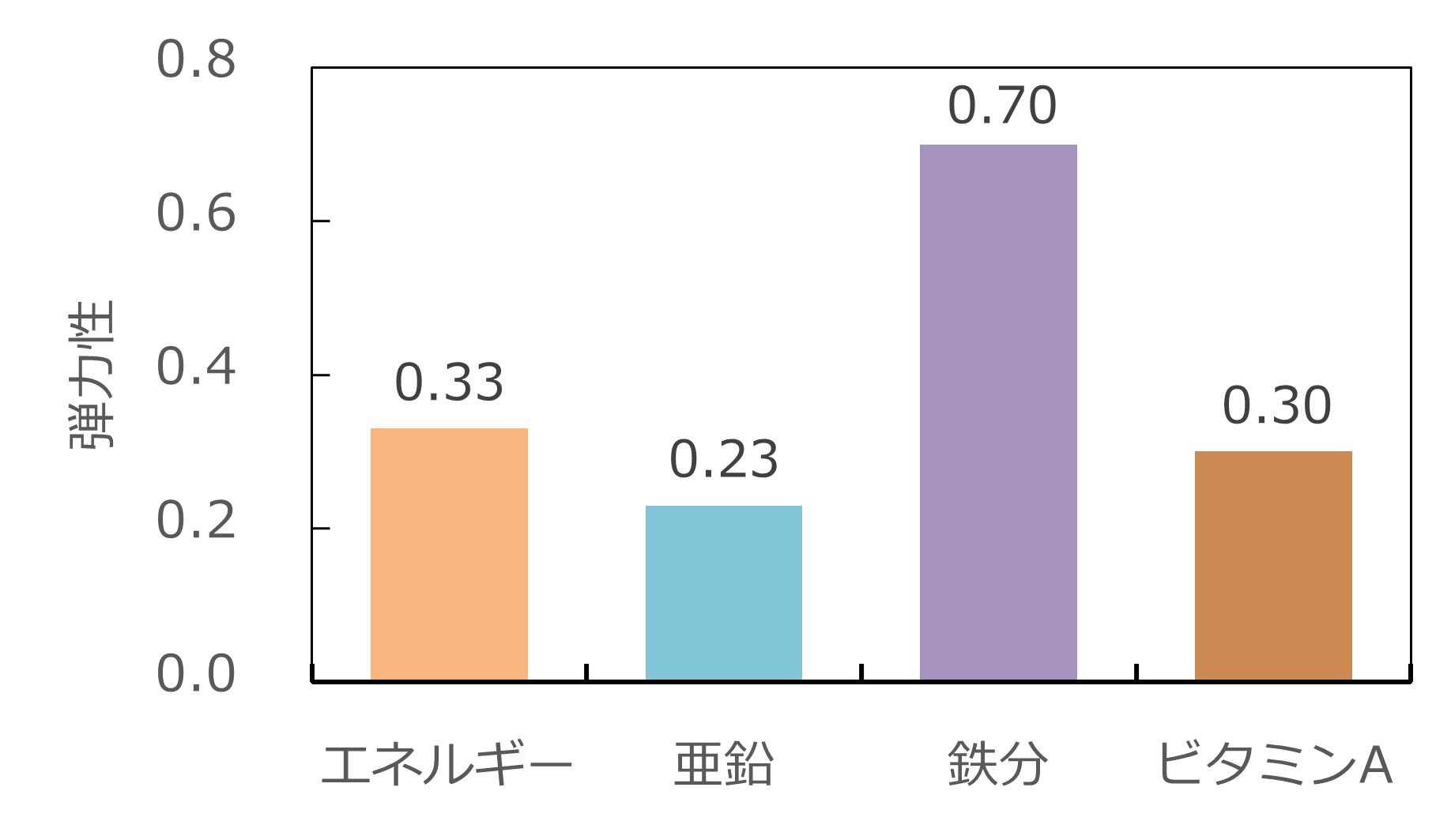

図1. 水稲収量の増加が栄養素供給量に与える影響

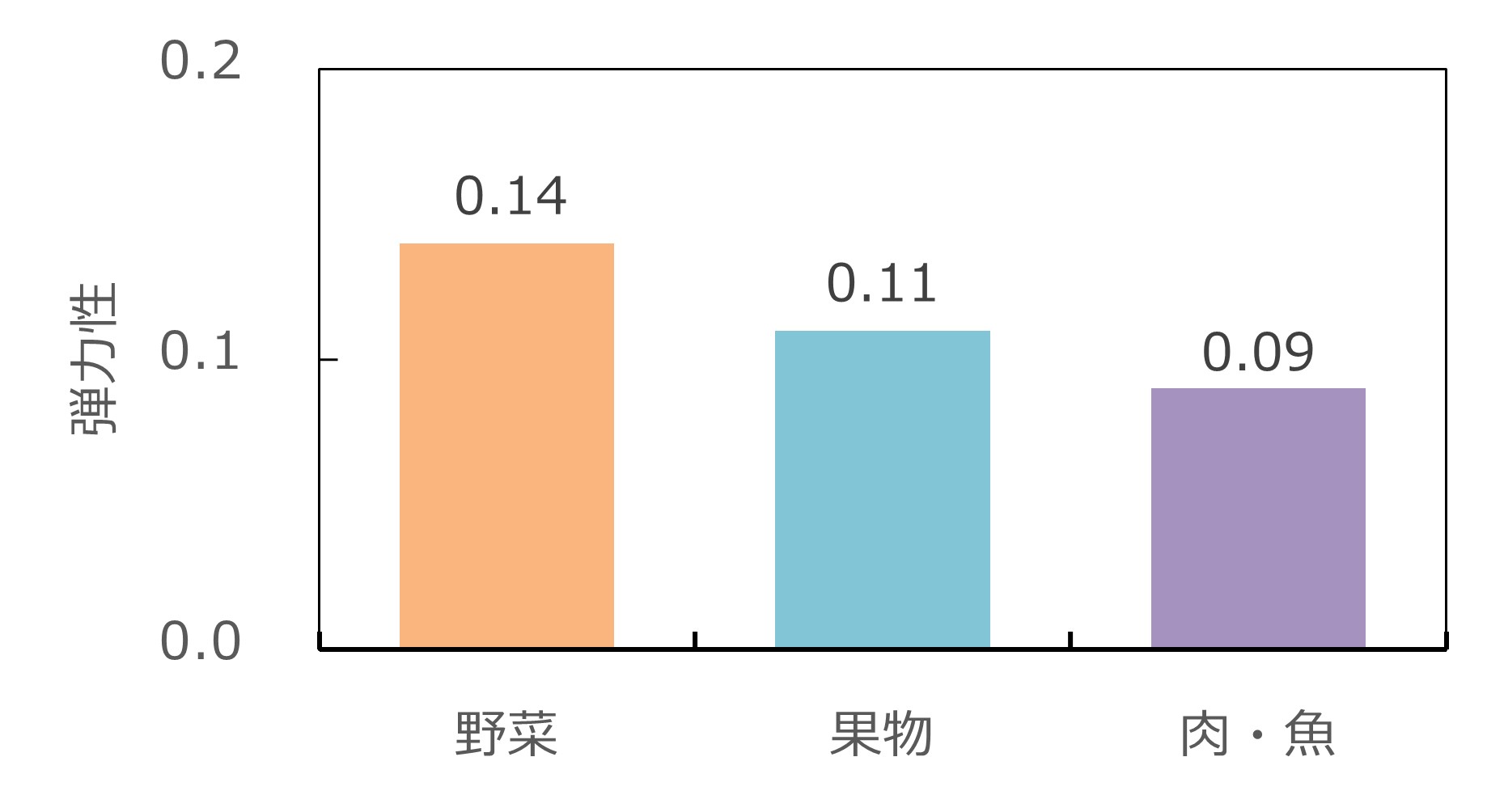

図2. コメ販売による現金収入が市場での食品購入額に与える影響

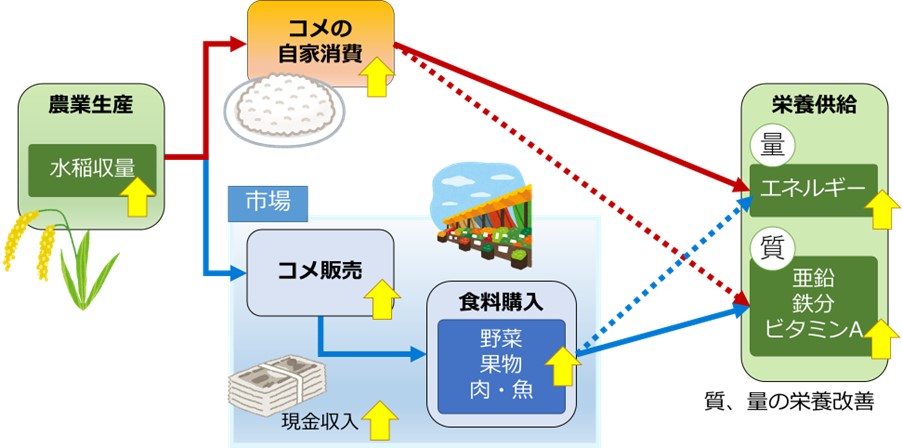

図3. 農業生産から農家の栄養供給への影響経路

経路(赤矢印):コメの生産性向上がコメの自家消費量を増加させ、主に「量」的な栄養改善に貢献します。

経路(青矢印):コメの生産性向上が市場販売・現金収入を増加させ、他の栄養価の高い食品を市場で購入することで、主に「質」的な栄養改善に貢献します。

矢印(黄矢印):量が向上したことを表します。

実線の矢印は大きく貢献した経路、破線の矢印は副次的に貢献した経路です。

- 1. 水稲収量の増加によって、対象地域で不足する栄養素の供給量が増加しました(図1)。水稲収量に対する各栄養素の弾力性から推定すると、水稲収量がヘクタール当たり約1トン増加した場合、平均世帯で一人当たり8)のエネルギー供給量が212.4kcal(弾力性:0.33)増加することが分かりました。同様に、微量栄養素の供給量をみると、亜鉛が0.7mg(弾力性:0.23)、鉄分が3.1mg(弾力性:0.70)、ビタミンAが21.3μgRAE(弾力性:0.30)増加すると推定されました。

- 2. 水稲収量が増えることで、コメ消費量(弾力性:0.20)だけではなく、コメを販売することで得られる現金収入(弾力性:0.41)も増えました。

- 3. 現金収入が増えたことで、市場での野菜(現金収入に対する弾力性:0.14)、果物(同:0.11)、肉・魚(同:0.09)の購入量が増加しました(図2)。

- 4. 住居から主要道路までの距離が近い(市場アクセスが良い)ことがコメ販売を促進しており、市場が果たす役割の重要性が示唆されました。

- 5. 以上より、水稲の生産性向上が自家消費量を増加させるだけでなく(図3赤矢印)、市場経路(図3青矢印)も通じて栄養価の高い食品を購入することにより、質と量の両面で農家の栄養改善に有効であることが明らかになりました。

今後の予定・期待

SATREPSプロジェクト「肥沃度センシング技術と養分欠乏耐性系統の開発を統合したアフリカ稲作における養分利用効率の飛躍的向上」では、マダガスカルの水稲生産を向上させるための効率的な施肥技術や新品種の開発を実現してきました。水稲の生産性向上に関する技術介入によって、消費や市場を通じた購買行動の多様化が生じ、貧困農家の栄養改善、ひいてはSDGsの目標2「飢餓をゼロに」に貢献することが期待されます。

用語解説

- 1) エネルギー

厳密に言うとカロリーはエネルギーの単位ですが、一般的には同義で使われています。 - 2) 微量栄養素

人の成長発達や代謝機能を適切に維持するために必要な栄養素であるビタミンおよびミネラルを指します。 - 3) 量と質

量はエネルギー摂取量、質は各種必須栄養素の摂取(栄養バランス)を指します。 - 4) 健康的な食事

必要なカロリーと栄養素を供給できるだけでなく、多様な品目をバランスよく摂取できる食事のことです。 - 5) 栄養不足

摂取するエネルギー量が必要量に充たない状態です。 - 6) 経路

農家であっても農業生産が直接栄養供給に結び付くわけではなく、生産した食料を消費する、販売して現金収入を得るなどの経路があります。 - 7) 影響の強弱

影響の強弱に関しては、弾力性を指標としました。経済学における弾力性とは、ある変量(所得や価格など)が1%変化したときに、関係する変量(消費量など)が何%変化するかを示す値です。分母・分子とも同じ単位で相殺されることから、弾力性に単位は付きません。 - 8) 一人当たり

ここでは成人等価尺度(成人男性を基準とした性別・年齢・活動強度による重み付け)を用いて、成人一人当たりとして計算しています。

発表者・問い合わせ先

国際農研(茨城県つくば市) 理事長 小山 修

研究推進責任者:国際農研 プログラムディレクター 中島 一雄

研究担当者:国際農研 情報広報室 白鳥 佐紀子

国際農研 社会科学領域 尾崎 諒介

国際農研 生産環境・畜産領域 辻本 泰弘

広報担当者:国際農研 情報広報室長 大森 圭祐

Tel:029-838-6708 FAX:029-838-6337

プレス用 e-mail:koho-jircas[at]ml.affrc.go.jp

東京大学

研究担当者:

大学院農学生命科学研究科 Relwendé Apollinaire Nikiema

大学院農学生命科学研究科 櫻井 武司

農学部総務課広報情報担当

Tel:03-5841-8179 e-mail:koho.a[at]gs.mail.u-tokyo.ac.jp

科学技術振興機構

事業担当:国際部

Tel:03-5214-8085 FAX : 03-5214-7379 e-mail:global[at]jst.go.jp

広報担当:広報課

Tel:03-5214-8404 FAX : 03-5214-8432 e-mail:jstkoho[at]jst.go.jp

国際協力機構

担当:経済開発部 農業・農村開発第二グループ

Tel:03-5226-8426 e-mail:edga2[at]jica.go.jp

[at]を@に替えてください